引言

高温机械强度是指材料在高温环境下承受外力作用时,保持其结构完整性和功能稳定性的能力,是保障高温装备长期安全运行的科学基石,目前亦已成为机械强度学的重要分支。作为贯通工业革命与现代科技的关键学科,其研究范畴已从早期经验公式拓展为多尺度 - 多损伤 - 多学科交叉的系统科学。伴随着全球能源转型与高端制造业发展,新一代高温装备 (如 700℃超超临界机组、钍基熔盐堆、第五代航空发动机等) 正走向极端化、复杂化、长寿命化,将高温机械强度研究推向新的历史关口 [1]。

结构强度本身是一个古老的命题,早在文艺复兴时期达・芬奇 (Leonardo da Vinci) 的铁丝拉伸试验、胡克 (Robert Hooke) 提出的描述材料弹性行为的胡克定律和 17 世纪伽利略 (Galileo Galilei) 关于断裂强度的论述中就已萌芽。第一次工业革命时期,人们更加关注材料强度并构建了上百种强度模型,使机械强度学成为 20 世纪工业繁荣的重要基础。1910 年英国物理学家 Andrade 对金属的高温蠕变进行了系统研究,提出了第一个蠕变经验公式 [2]。在同一时期,耐热钢和高速钢被用于蒸汽机锅炉和切削工具,体现出提升高温强度的工程需求。

第二次世界大战推动航空喷气发动机、火箭等尖端武器的发展,高温机械强度进入应用起步阶段。英国工程师 Whittle 于 1930 年提出喷气发动机的概念,1939 年德国 Heinkel 公司成功试飞了世界首架喷气飞机。为支撑喷气和活塞发动机的高温部件,英国成功研制出 Nimonic 系列镍基高温合金,用于涡轮喷气发动机的涡轮叶片。德国开发了用于涡喷发动机叶片的铬镍耐热合金,但受材料性能的限制,其喷气发动机的寿命较短。美国虽然在二战前喷气技术上起步较晚,但通过引进英国 Whittle 发动机的设计并投入大量科研,很快在高温合金的研制上取得了进展。在此背景下,“高温机械强度” 这一概念首次在工程实践中得到体现,成为航空发动机材料性能的关键指标。此外,战争需求还催生了早期火箭发动机耐热材料和高性能炮管钢等的研发。在这一阶段,高温机械强度的 “历史使命” 主要体现在满足国防尖端装备的迫切需求。高温强度理论尽管尚处于经验探索阶段,但为后续的理论发展和工程应用奠定了基础。

在冷战时期,高温机械强度材料的发展进入了快速进步与理论奠基的阶段。军备竞赛推动了喷气航空、导弹和核能等领域的迅猛发展,同时,民用航空和电力工业也蓬勃兴起。随着服役温度的不断升高,各国纷纷研制新一代高温合金。在此背景下,“超合金”(Superalloy) 一词被正式提出,用以描述那些能够在中温环境中长期保持强度的合金材料 [3]。美国在此阶段建立了系统的材料研究体系,并于 20 世纪 40 至 50 年代先后研制出 Inconel、Hastelloy 和 René 等多种系列高温合金。与此同时,先进冶金工艺如真空熔炼技术的引入,显著提升了合金的纯净度与高温服役性能。英国的罗尔斯・罗伊斯公司和国家物理实验室继续引领发动机材料改进,开发出 Nimonic 80A 等时效沉淀硬化的镍基合金,有效提升了涡轮盘和叶片在高温下的服役性能。核能领域同样推动了高温材料的发展。美国和英国的第一代核反应堆在压力容器和换热器上开始采用高温耐蚀合金,法国也在其气冷反应堆中应用了高温石墨和合金材料。在此阶段,高温机械强度的基础理论开始发展。1952 年,美国工程师 Larson 与 Miller 提出了用于蠕变寿命预测的时间 - 温度等效参数关系,即著名的 Larson-Miller 参数 [4]。该时期还出现了将塑性变形与高温蠕变行为统一描述的重要理论突破。1956 年 Prager 建立了塑性 - 蠕变统一的本构关系模型 [5],标志着高温强度理论开始由经验规律向系统化、理论化的方向发展。上述理论进展从模型构建与机制揭示两方面,促进了高温机械强度学科体系的初步形成。进入 20 世纪 70 年代,高温机械强度领域步入材料与工艺双重成熟的发展阶段,多种先进制造技术与新型高温材料相继涌现。在航空发动机领域,西方国家率先引入定向凝固与单晶叶片技术,以提升发动机热效率与服役寿命。值得注意的是,此阶段高温材料的应用领域进一步拓展。民用发电领域中,超临界与超超临界火力发电技术相继发展,对材料的高温强度与抗氧化性能提出更高要求。为满足蒸汽温度超过 600℃的运行条件,美国率先开发了以 P91 钢为代表的 9%~12% Cr 系耐热钢;随后德国与日本等国家联合优化形成了性能更优的 P92 钢,广泛应用于高温高压锅炉与蒸汽输送管道系统中 [6]。在核能领域,随着核电商业化进程的加快,美国、苏联、英国及法国等国家相继建造快中子增殖堆等高温反应堆试验装置,对结构材料在高温与辐照协同作用下的性能提出严峻挑战。这一背景下,科研人员系统开展了奥氏体不锈钢与耐热合金的力学性能与辐照损伤机制研究,推动高温核材料理论与设计方法的快速发展。例如,1978 年,法国科学家 Chaboche 提出非线性循环硬化模型,能更精确地描述高温下循环塑性变形的记忆效应,并被纳入法国核工业的设计规范,用于反应堆结构强度分析 [7]。

21 世纪以来,高温机械强度在世界范围内进入了多元化应用的阶段。一方面,随着高端民用高温装备需求的快速增长,高温材料开始在能源装备、工业汽轮机、高速列车等领域获得广泛应用。另一方面,伴随新型航空航天计划和聚变能源等前沿概念的提出,对材料在超高温、热冲击和辐照环境下的力学性能提出了挑战,促使高温机械强度相关的研究向更严苛的方向延伸。近年来,中国在高温机械强度理论革新的活跃期内,实现了多项重大工程技术突破。2019 年,国内首座铅铋合金冷却快堆零功率装置 “启明星 Ⅲ 号” 首次实现临界,完成了关键工程技术的验证,标志着我国在液态金属冷却堆技术上实现了由基础研究向工程化应用的实质性跨越。2023 年,液态燃料钍基熔盐实验堆获得国家核安全局颁发的运行许可证,成为全球首个获准运行的钍基熔盐实验堆,为未来第四代核能系统的开发提供了重要的试验基础。同时,国产大型航空发动机完成首次挂飞试验,发动机总体性能达到预期目标,为后续适航认证与型号定型奠定了基础。2024 年,功率等级达到 300MW 的 F 型重型燃气轮机在上海临港实现首次点火,标志着我国在高端能源动力装备领域取得阶段性突破,整机已进入试验验证阶段。然而,这些重大成果的商业化落地仍需时间。从试验验证到工程化应用,再到规模化商业运行,往往存在显著的时间滞后。例如,钍基熔盐实验堆仍处于试验运行阶段,其关键材料与系统的长期可靠性尚需进一步验证。铅铋快堆计划于 2025 年前后建成示范堆,但距离实际商用仍需跨越多个技术门槛。国产航空发动机虽已完成挂飞试验,但按照民航适航流程,预计在 2025 年以后方可实现实际应用。重型燃气轮机虽已成功点火,但完整验证流程尚需覆盖带负荷试验、耐久性测试与工程化样机运行,商业化进程尚需数年。上述 “技术成熟 - 工程应用” 之间的滞后性,体现了高温机械强度理论在工程化路径中的关键转化瓶颈。一方面,理论模型为材料设计与服役安全提供科学依据,是保证系统可靠运行的基础;另一方面,理论模型的实际应用必须经过大量试验数据的验证与工程审评流程,才能纳入工程设计规范。需要强调的是,近十年来国际主流的高温强度理论框架变化不大。国外工程界仍主要依赖既有的高温设计准则和经验模型,在诸如 ASME、R5 和 RCC-MRx 等标准规范中沿用。这些传统方法大多基于 20 世纪奠定的蠕变破损理论和经验寿命公式,强调安全裕度和保守设计。因此,在现有国际规范体系下,高温结构设计方法的演进相对缓慢。

为应对新一代高温服役系统日益复杂的运行工况与性能要求,高温强度研究正经历范式层面的深刻转型。这一转型主要体现在 3 个方面:其一,多尺度耦合的系统建模成为核心趋势。材料从原子尺度的位错运动与晶格重构,到微观组织中的孔洞演化与裂纹萌生,再到宏观结构的失效行为,呈现出高度非线性与尺度联动特征。多种计算方法的融合,如分子动力学、晶体塑性理论与相场方法,正共同推动跨尺度力学模型体系的构建;其二,多机制协同损伤逐渐成为强度预测的关键挑战。高温环境下常见的蠕变、疲劳、氧化、腐蚀、辐照等损伤模式往往交叉叠加、相互耦合,导致传统单一机制模型难以准确刻画真实失效路径。这一背景下,面向演化过程的三维损伤映射、高阶能量耗散理论以及裂纹局域拘束分析等前沿理论不断拓展力学建模边界;其三,多学科融合驱动寿命评估模式重构。物理建模与数据驱动方法正加速集成,人工智能、感知技术与高性能计算的协同应用,为结构状态识别、剩余寿命评估与服役行为预测提供了新范式,标志着寿命管理正在由静态评估向动态感知与智能决策转型。

基于这一变革背景,本文围绕高温结构的损伤演化机制与寿命建模问题展开系统探讨,回顾该领域理论体系的演进脉络,结合近年来在蠕变 - 疲劳耦合行为、非比例载荷响应建模、多源损伤互作机制、裂纹尖端力学场精细解析、试样尺度效应与结构监测技术等方面的研究进展,提出面向未来的 “多尺度 - 多机制 - 多学科” 一体化研究框架,旨在推动高温强度理论从科学探索向工程应用的有效跃迁,为极端服役条件下关键结构的设计、评估与寿命保障提供坚实理论支撑与方法论基础。

1、科学文献计量与研究热点演化

1.1 论文发表情况

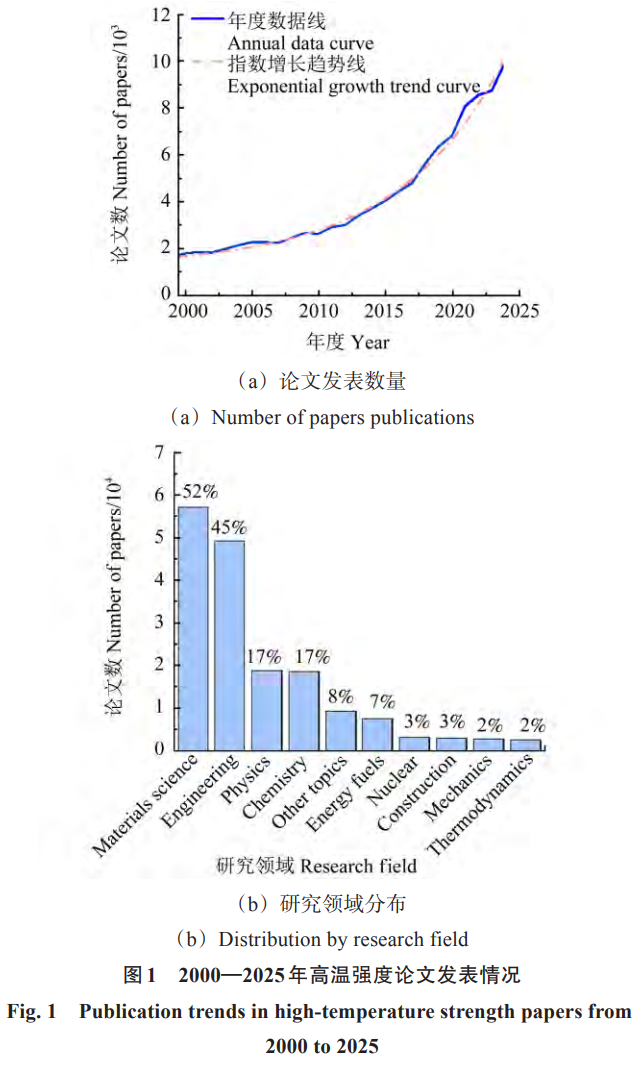

在过去 25 年中,研究人员围绕高温变形与损伤、高温疲劳与断裂、高温氧化与腐蚀等关键问题开展了系统性研究,相关成果持续积累,研究热度不断上升。基于 Web of Science 数据库 [检索式:(creep OR viscoelastic* OR viscoplastic* OR deformation OR strain OR inelastic OR fatigue OR failure OR damage OR fracture OR corrosion OR oxidation) AND (“high temperature”) NOT (“high temperature processing”)],图 1 (a) 显示了 2000-2025 年该领域研究论文的发表趋势。截至 2025 年 5 月,共检索到相关学术论文 109617 篇,年均发表量持续上升,近年已超过每年 8000 篇,呈现出近似指数增长的趋势。这表明,该研究方向正逐渐成为材料与工程科学领域的热点之一。图 1 (b) 展示了检索到的高温机械强度相关论文按学科领域分类的情况。统计结果显示,该领域研究主要集中在材料科学 (Materials science) 与工程技术 (Engineering) 两个学科范畴,合计占比约 97%。其中,约 52% 的论文归属至 “材料科学 - 综合” 类别。该分布反映出,高温机械强度研究具有鲜明的材料与工程并重的特征,即在关注高温材料变形行为与损伤机制的同时,同样重视工程结构的性能设计与服役可靠性分析。图 1 (b) 中,由于同一篇论文可能属于多个学科门类,故论文总占比高于 100%。

1.2 重要影响工作分析

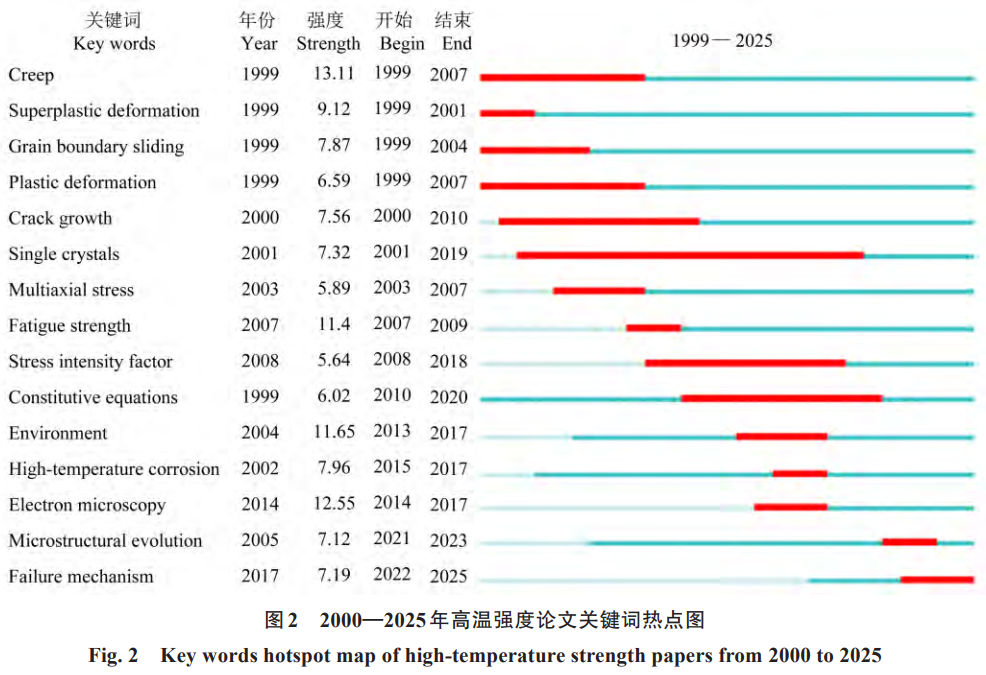

为进一步分析近 25 年疲劳领域的重要影响工作,从 2000-2025 年发表的 109617 篇论文中,使用 CiteSpace 软件对引用量靠前的 5000 篇论文进行分析。从图 2 可以清晰地观察到该领域技术路线与研究重心的阶段性演进。1999-2007 年,研究主要聚焦于蠕变 (Creep)、超塑性变形 (Superplastic deformation)、晶界滑移 (Grain boundary sliding) 和塑性变形 (Plastic deformation) 等基础变形机制,反映出学术界对材料在高温条件下时间依赖性变形行为的深入探索。2005-2015 年,研究热点逐步转向宏观结构性能与完整性评估,裂纹扩展 (Crack growth)、单晶材料 (Single crystals)、多轴应力 (Multiaxial stress)、疲劳强度 (Fatigue strength)、应力强度因子 (Stress intensity factor) 以及本构方程 (Constitutive equations) 等关键词的出现,标志着多尺度建模与工程化分析的初步融合。2010 年之后,随着高温服役环境的复杂化,研究进一步拓展至环境效应相关议题,环境 (Environment)、高温腐蚀 (High-temperature corrosion) 与电子显微技术 (Electron microscopy) 等关键词的活跃,表明多学科交叉成为研究的重要趋势。2021 年以来,微观组织演化 (Microstructural evolution) 与失效机制 (Failure mechanism) 等关键词的持续升温,反映出当前研究正由微观机制理解向全寿命预测建模迈进,强调从组织演化到宏观失效的多尺度关联机制。总体来看,高温机械强度研究正从基础机制分析向结构完整性评估和失效预测不断深化,多学科融合与数字化建模成为未来发展的关键方向。

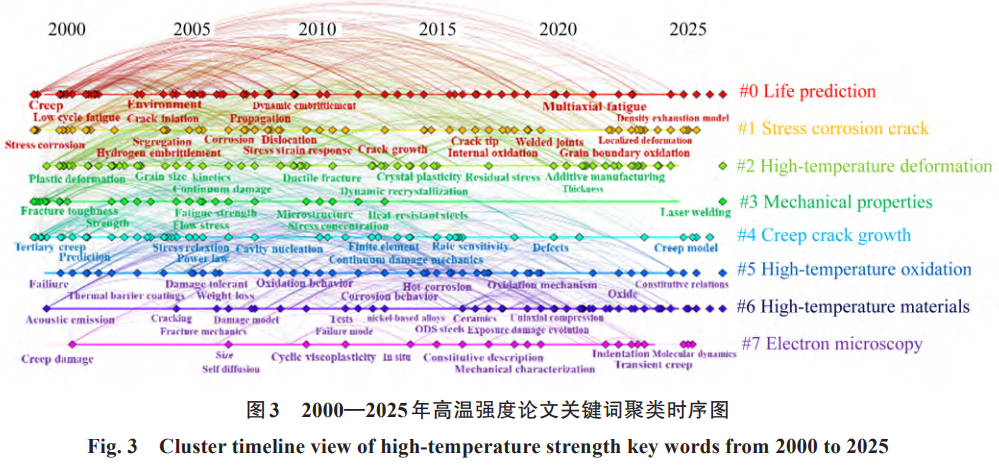

图 3 展示了 2000-2025 年高温机械强度研究领域的关键词聚类时序图 (Cluster timeline view)。图中每个聚类均以 “# 编号”+“主题名称” 标识,直观呈现出不同研究主题的演化路径及其时间跨度,进一步揭示了该领域在不同阶段的研究重心和发展轨迹。相较前文的关键词热点演化图,从多尺度、多损伤、多学科的视角出发,进一步强化了高温机械强度领域的知识结构与技术演进脉络。其中,寿命预测 (Life prediction) 是目前最活跃且持续时间最长的聚类。该聚类涵盖 Creep、Fatigue、Damage、Model 等核心词汇,重点在于复杂载荷与环境下的寿命预测模型构建,是该领域从机制认知向结构完整性评估与工程应用过渡的关键支撑。应力腐蚀裂纹 (Stress corrosion crack) 聚焦于材料在腐蚀介质与高温耦合作用下的断裂行为,标志着研究范式从单一力学损伤机制扩展至多物理场耦合损伤 (化 - 力 - 环境) 体系,突出环境因素在材料失效过程中的关键作用。高温变形 (High-temperature deformation) 是早期基础研究的代表性主题,关键词如 Creep rate、Grain boundary、Diffusion 等表明,其聚焦微观变形机制与晶界行为。该聚类构成了构建本构关系和损伤演化模型的理论基础,呼应了高温材料研究初期的学术主轴。力学性能 (Mechanical properties) 贯穿多个研究阶段,关注疲劳强度、延展性与应力响应等宏观性能指标,是材料选型、设计准则制定与安全裕度评估的核心依据,同时也是实现材料性能向结构性能跨尺度映射的关键桥梁。蠕变裂纹扩展 (Creep crack growth) 作为连接蠕变、断裂与寿命评估的关键桥梁,体现了多损伤耦合条件下裂纹扩展机制的研究重点,关键词如 Crack tip 与 Void nucleation 反映出微观损伤与宏观破坏的紧密耦合关系。该聚类在核能与高温机械装备等长期服役结构领域具有重要工程价值。高温氧化 (High-temperature oxidation) 强调氧化层形成与演化对材料力学性能的影响,特别是在如铅铋冷却堆、气冷堆等极端服役环境中。该聚类的兴起表明高温化学环境对材料行为的耦合影响正成为新兴研究热点,推动寿命评估方法向多损伤协同演化机制拓展。高温材料 (High-temperature materials) 聚类涵盖 Nickel-based alloys、ODS steels 等关键词,重点关注材料成分优化、组织演化机制与服役性能提升,体现出材料设计与服役适应性的双向驱动关系。该主题横跨整个研究周期,构成高温机械强度技术演进的材料基础。电子显微技术 (Electron Microscopy, EM) 突显了微观机制研究手段的不断演进。透射电镜 (Transmission Electron Microscopy, TEM) 与电子背散射衍射 (Electron Back Scatter Diffraction, EBSD) 等先进表征技术在揭示组织演化、位错行为与孔洞形成机制中发挥了关键作用,为多尺度建模与损伤机制精细表征提供了技术支撑,是实现微观 - 宏观关联的关键抓手。

综上所述,该聚类时序图与关键词热点演化图互为印证,共同描绘出高温机械强度研究自 2000 年以来的发展脉络:从基础的高温变形机制研究 (#2、#3),逐步转向多损伤耦合机制探索 (#1、#4、#5),最终走向以寿命预测为核心的结构完整性评估体系 (#0),并由微观技术手段 (#7) 提供支撑。这一演化路径充分体现了本领域多尺度 (从位错机制到服役寿命)、多损伤 (蠕变、疲劳、腐蚀、氧化) 与多学科 (材料、力学、环境、表征) 融合发展的显著特征,为高温服役材料的可靠性设计提供了坚实的理论与技术基础。

2、多尺度建模与损伤机制

2.1 多尺度力学

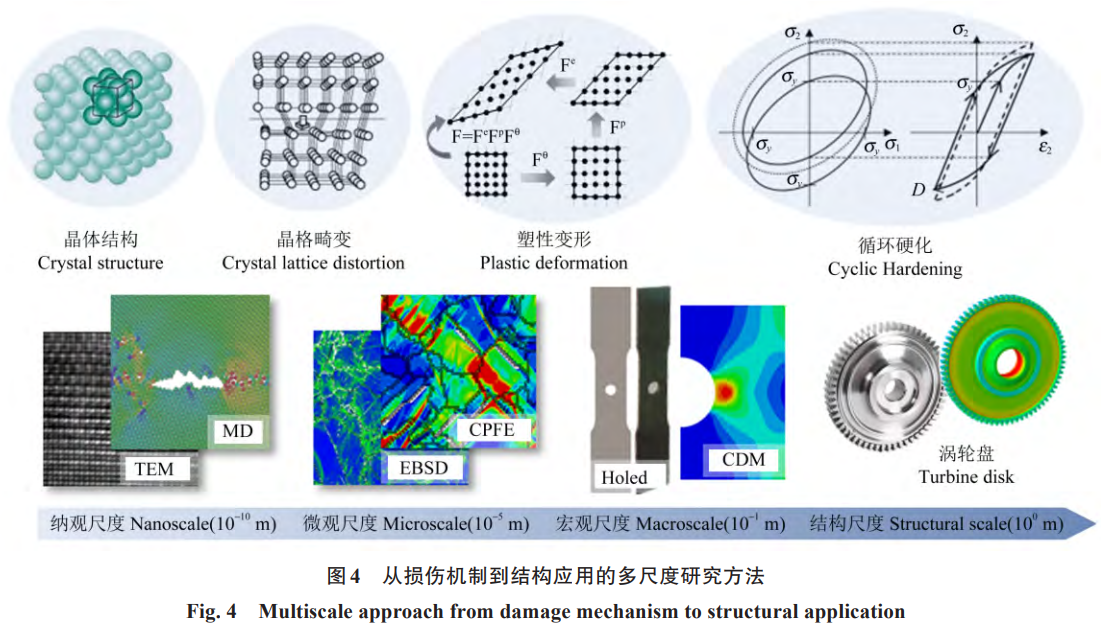

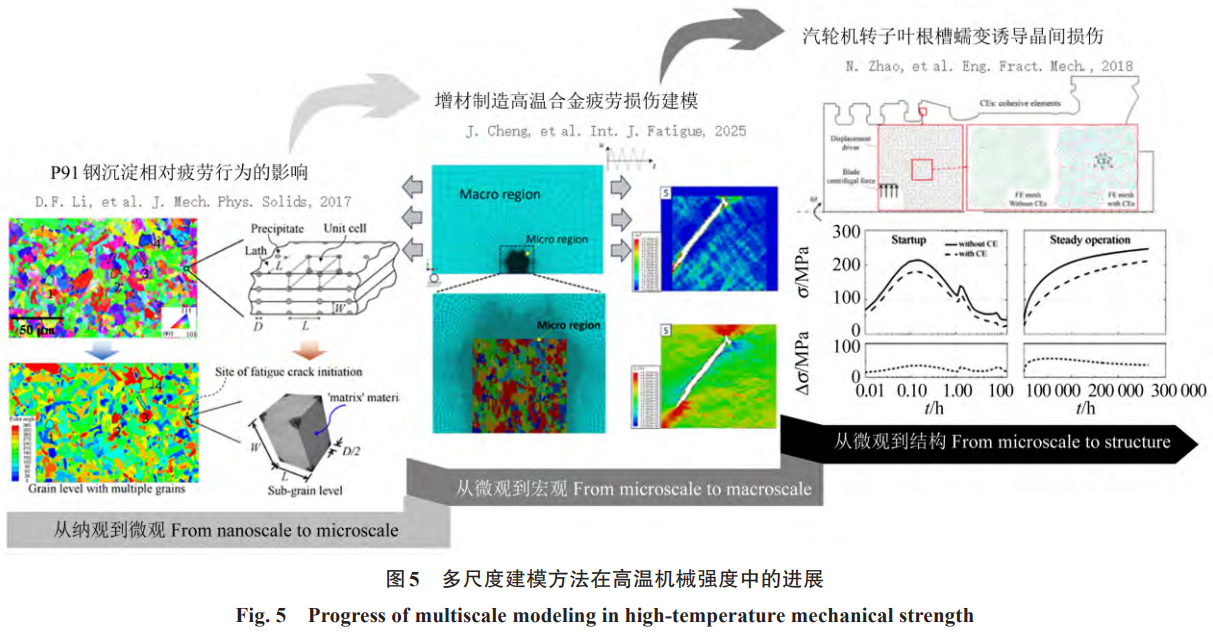

多尺度损伤力学旨在从不同空间尺度出发研究材料的力学行为与损伤演化,尤其在高温结构分析中,常从纳观、微观、宏观及结构四个尺度展开,如图 4 所示。当前研究主要集中于并联式与串联式两类多尺度建模策略。并联式方法在各尺度上同步进行力学与损伤分析,通过多尺度对照揭示变形与失效机制,主要适用于定性研究。尽管微纳尺度表征与模拟可有效揭示损伤机制 [8-9],但难以实现对工程部件的定量寿命预测。为克服上述限制,研究者提出串联式多尺度方法。该方法通过微纳尺度模拟获取关键损伤参量,并将其传递至更高尺度模型,建立微观损伤与宏观寿命之间的映射关系 [10-11];或反向利用宏观尺度变形场,将其作为微尺度模拟的边界条件,从而实现更真实的多尺度耦合仿真 [12]。分子动力学基于原子间相互作用,能揭示材料结构演化和损伤过程,但受限于计算时空尺度及试验验证困难,难以直接用于高温部件的寿命设计。晶体塑性有限元可从材料微结构出发,分析局部损伤行为并预测宏观性能,近年来已广泛用于高温结构寿命建模 [13-14][15] 165-177 [16] 196-213。宏观连续介质模型则擅长描述结构件的整体应力 - 应变状态与损伤演化,不仅计算效率高,适用于工程寿命评估 [17-18],还可实现高温部件的薄弱区识别,为微观模拟提供边界条件。

2.2 多尺度力学在高温机械强度中的进展

在高温机械强度领域中,目前主流方法是将宏观连续介质理论与晶体塑性理论相结合以实现多尺度有限元模拟。在材料层面,多尺度模拟方法被广泛用于分析金属材料内部典型缺陷对裂纹萌生行为的影响。非金属夹杂、微缺口、气孔等制造过程中不可避免的微观缺陷,尤其在粉末冶金合金及增材制造材料中表现尤为突出,已被广泛认为是导致疲劳失效的关键诱因 [19-21]。针对上述问题,多种多尺度建模方法被发展以揭示缺陷主导下的疲劳损伤机制。例如,构建局部晶体塑性 - 全局连续介质耦合模型,可有效模拟含非金属夹杂材料的疲劳行为。仿真结果显示,裂纹往往起始于基体与夹杂物界面,该区域因应力集中严重,叠加晶粒取向效应,易激活多个滑移系,进而引发裂纹萌生 [22]。进一步分析发现,夹杂物的刚度、尺寸、热膨胀系数及其空间分布等因素显著影响裂纹形成过程。有限元模拟表明,相较于内部缺陷,位于材料表面的夹杂更易成为裂纹起始源 [23]。此外,图 5 显示了采用晶体塑性 - 弹塑性多尺度建模方法,可深入解析增材制造镍基合金中的疲劳行为及损伤演化机制,并结合疲劳指示因子实现对裂纹扩展路径与寿命的高精度预测 [15] 165-177。在结构层面,多尺度模型同样展现出独特优势,能够揭示复杂构件在高温载荷下的局部损伤机制。例如,将晶体塑性有限元与内聚区模型相结合的方法,成功模拟了汽轮机转子榫槽区域在蠕变条件下的晶间裂纹扩展过程,如图 5 所示 [16] 196-213。

结果显示,预设初始裂纹可在满足结构整体变形协调性的前提下抑制裂纹蔓延,有效延缓构件的失效进程。此外,基于多尺度数值模拟方法还可描述高温交变载荷作用下的微观组织退化与损伤演化过程,并实现对燃气轮机关键部位应力 - 应变响应的精确预测 [24]。该类方法在提高仿真精度的同时,促进了微观组织行为与宏观性能之间的有效耦合。总体来看,面向工程的多尺度损伤分析不仅能全面反映高温结构的整体力学行为,还可识别关键区域的微观损伤机制。然而,由于模型耦合复杂、计算成本高、多物理场边界条件设置困难等问题,当前尚难在工业领域实现广泛应用。为此,近年来基于代理模型的快速优化方法逐步发展。此类方法通过高精度模型生成的样本点训练近似模型,在保持物理可解释性的基础上实现快速响应计算,尤其适用于高维、强非线性、多尺度耦合问题 [25][26] 106677。代理模型为高温结构寿命评估与设计优化提供了有效手段,推动了多尺度损伤理论向工程应用的实质转化。

2.3 进展 1:基于小试样的材料高温力学性能测试方法

在高温装备服役环境日益复杂的背景下,材料服役性能的精准建模与可靠性评估面临多重挑战。为建立贯穿微观机制与宏观响应的多尺度建模体系,获取高质量本构参数成为基础环节。其中,小尺寸试样测试方法凭借其微创性、高通量和适应复杂取样环境的优势,正日益成为力学建模、损伤分析与寿命预测中的关键支撑手段。近年来,国际上高度重视小试样技术的发展。欧盟标准委员会 (European Committee for Standardization, CEN) 专门成立了小试样工作组 (Small Specimen Test Technique, SSTT),推动该技术的标准化建设与学术交流,并在聚变能源计划 (如国际聚变能源研究中心) 中将其列为核心研究内容。美国、日本等国家亦在核能、先进材料等领域深入布局小试样测试方法的研发,如美国能源部支持的纳米强化钢计划、日本原子能机构 (Japan Atomic Energy Agency, JAEA) 推动的国际聚变材料照射设施 (International Fusion Materials Irradiation Facility, IFMIF) 工程等。英国等国更在此基础上发展出适用于蠕变性能评估的新型构型,如圆环、椭圆环、矩形框等试样形式,力图实现高温多机制服役行为的可靠捕捉。

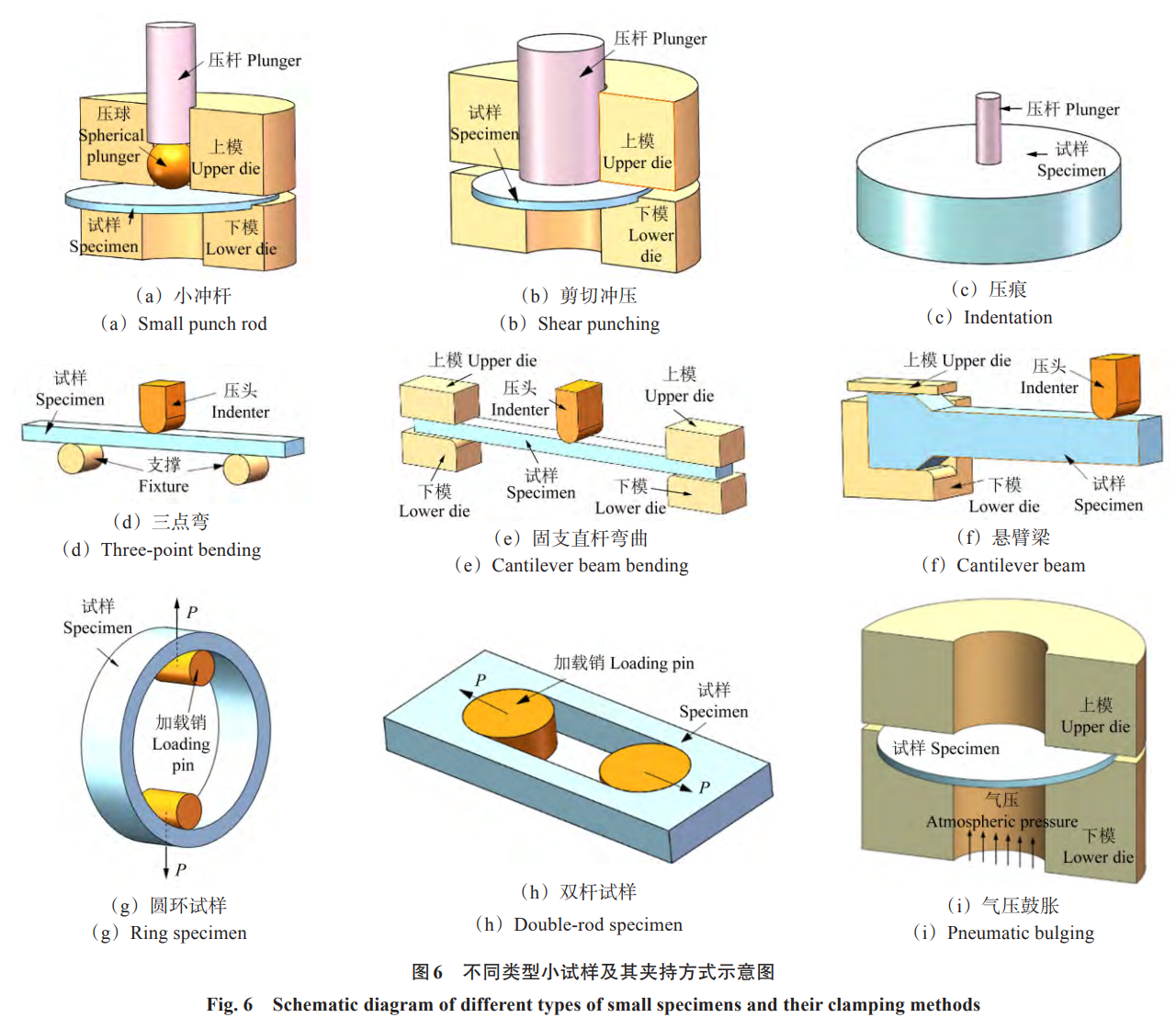

由于小试样尺寸不符合常规标准试样的尺寸要求,测试结果必须经过换算才能转换为标准试样的材料力学性能。因此,建立载荷与应力、位移 (应变) 或位移速率 (应变速率) 的关系是获得与标准试样等量材料力学性能的关键。过去多用微悬臂梁来测量微观的材料力学性能,其转换关系是显然的。近年来,针对蠕变速率、持久强度、屈服强度等高温力学性能的测量,发展了各种小试样方法,如四周固定、中心受圆压头作用的圆片试样 (小冲杆试样),四周固定、中心受平压头作用的圆片试样 (剪切冲压),两端支撑、中心受弯的直杆试样 (三点弯),中心受压的厚圆片试样 (压痕),一端固定、另一端受弯的直杆试样 (悬臂梁),两端固定、中间受弯的直杆试样 (固支直杆弯曲),双向受拉的圆形环试样,双向受拉的双杆试样,四周固定、中心受气压作用的圆片试样 (气压鼓胀试样),等等,如图 6 所示。理论分析及试验研究结果均表明,上述小试样方法在一定范围内均可用于测试材料的高温力学性能。

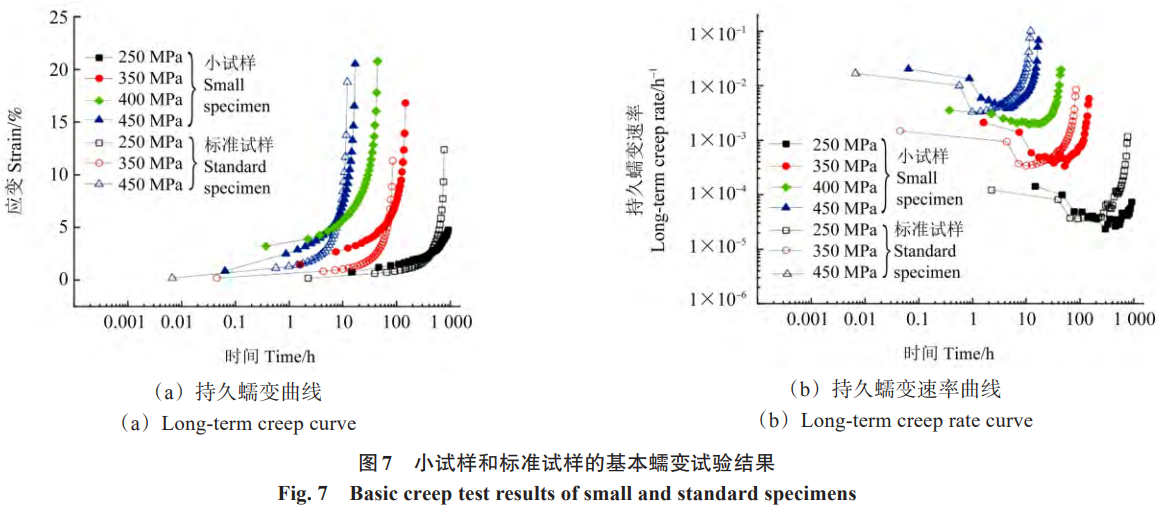

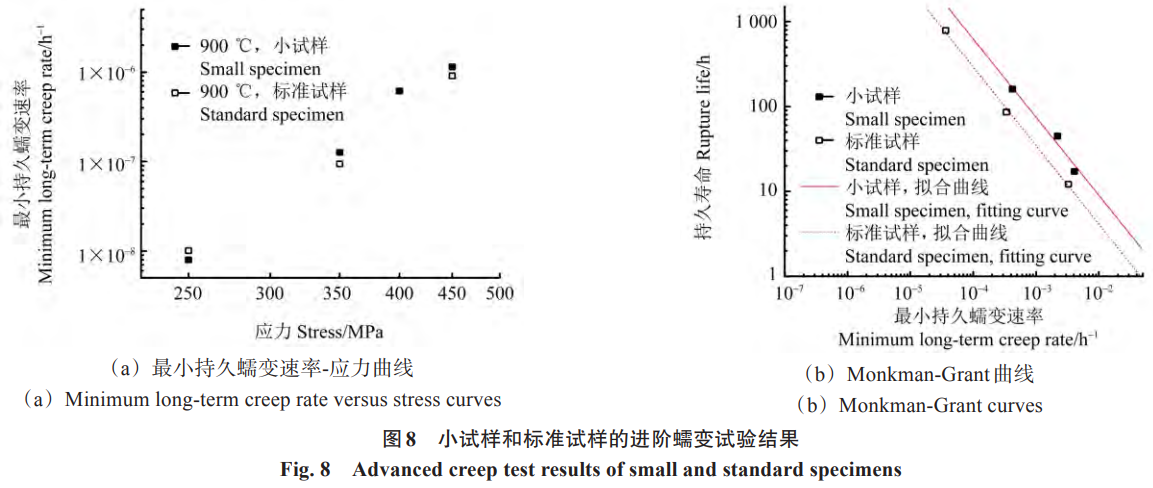

赵杰教授团队开展了小试样的高温蠕变性能表征 [27]。试验结果表明,小试样与标准试样在持久蠕变曲线和蠕变速率曲线方面呈现出相似的演化趋势:持久蠕变曲线呈单调递增,最终断裂;蠕变速率曲线呈典型 “U” 形分布。随加载应力增大,小试样与标准试样的持久寿命均呈下降趋势,蠕变速率增加;但在相同应力下,小试样的断裂应变与持久寿命往往优于标准试样 (图 7 和图 8)。此外,小试样与标准试样的最小蠕变速率变化趋势一致,Monkman-Grant 关系曲线在对数坐标下表现出良好的线性相关性,进一步验证了小试样在获取蠕变速率参数方面的可行性。

尽管技术进展显著,小试样测试仍面临若干核心挑战。其受力状态复杂、尺寸与几何形状效应显著,导致变形过程呈现弯曲、拉伸、塑性与蠕变行为的高度耦合,难以准确分辨测试误差的来源,影响结果的可靠性与重复性。此外,目前尚缺乏统一的测试标准和系统性的统计误差评估方法,限制了其在高温结构可靠性设计和概率安全评估中的工程应用。

2.4 进展 2:形状记忆合金热 - 力耦合细观力学行为研究

形状记忆合金是一类重要的智能材料,因其特有的超弹性和形状记忆效应而受到广泛关注,并成功应用于航空航天、微电子系统、汽车工业、土木工程、生物医疗等众多领域。另外,相较于其他类型材料,形状记忆合金在变形过程中伴随着极大的等温熵变和绝热温变,因而在固态制冷等新技术领域表现出非常好的发展潜力。构建精确描述形状记忆合金在热 - 力载荷作用下变形行为的本构关系是对该类合金进行材料微结构优化设计、性能提升以及相关器件服役性能评估的重要基础。

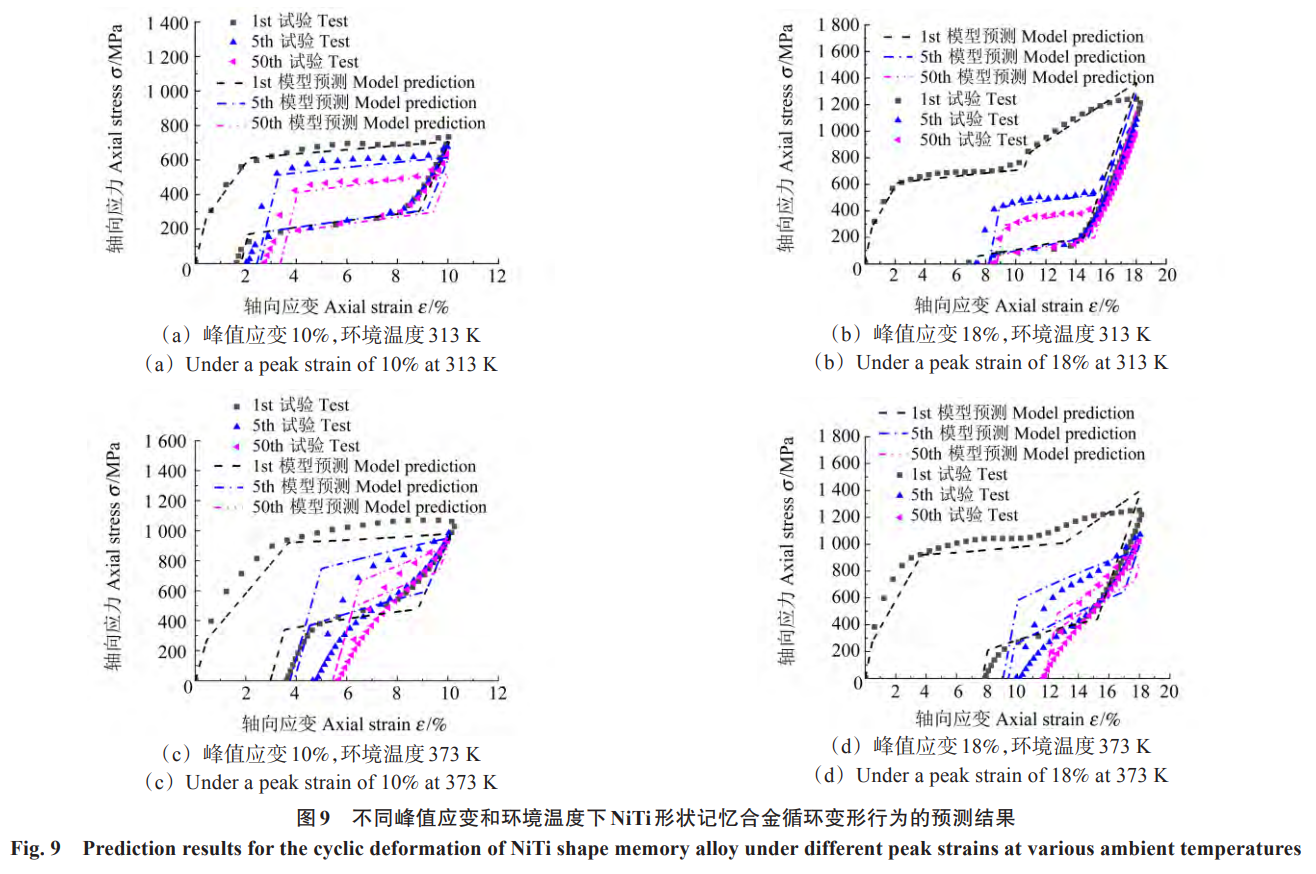

众所周知,形状记忆合金的超弹性和形状记忆效应来源于其热 - 弹性马氏体相变机制。另外,该合金在实际服役过程中常常涉及循环变形、宽温域以及多种变形幅值。试验结果表明,循环变形过程中产生的相变诱发塑性机制,高温环境下诱发的奥氏体塑性机制以及高应力下诱发的马氏体塑性机制也是该合金几类重要的非弹性变形机制。这些非弹性变形机制的交互作用使得形状记忆合金在变形过程中出现显著的功能性退化现象,对相关本构模型的构建带来了很大的挑战。为了描述宽温域、不同应变幅值下 NiTi 形状记忆合金的循环变形行为,SONG 等 [28] 建立了一个基于 ESHELBY 夹杂理论的细观本构模型。该模型全面地考虑了马氏体相变、相变诱发塑性、奥氏体塑性和马氏体塑性机制,并在代表性体积单元上引入了奥氏体相区域、马氏体相区域以及两相之间的界面区域。通过夹杂理论来度量两相交互作用和界面区域的高局部应力。该模型对不同峰值应变和环境温度下 NiTi 形状记忆合金循环变形行为的预测结果如图 9 所示。由预测结果可知,该模型很好地捕捉到了形状记忆合金功能性循环退化随峰值应变和环境温度增加而加剧的现象。

形状记忆合金中的马氏体相变是典型的一级相变。一方面,相变的临界应力强烈依赖于环境温度;另一方面,相变过程中涉及潜热的释放与吸收,导致变形过程中材料温度产生明显变化。以上两种因素相互作用,使得形状记忆合金的变形行为呈现出显著的率相关性,即热 - 力耦合效应。这种热 - 力耦合效应有别于常规金属中因位错滑移的黏性导致的塑性变形对加载率的依赖性。SONG 等 [29] 在上述细观力学模型的基础上进一步考虑了变形过程中内部热源的演化及材料与外界的热交换,准确地预测了 NiTi 形状记忆合金的率相关循环变形行为。

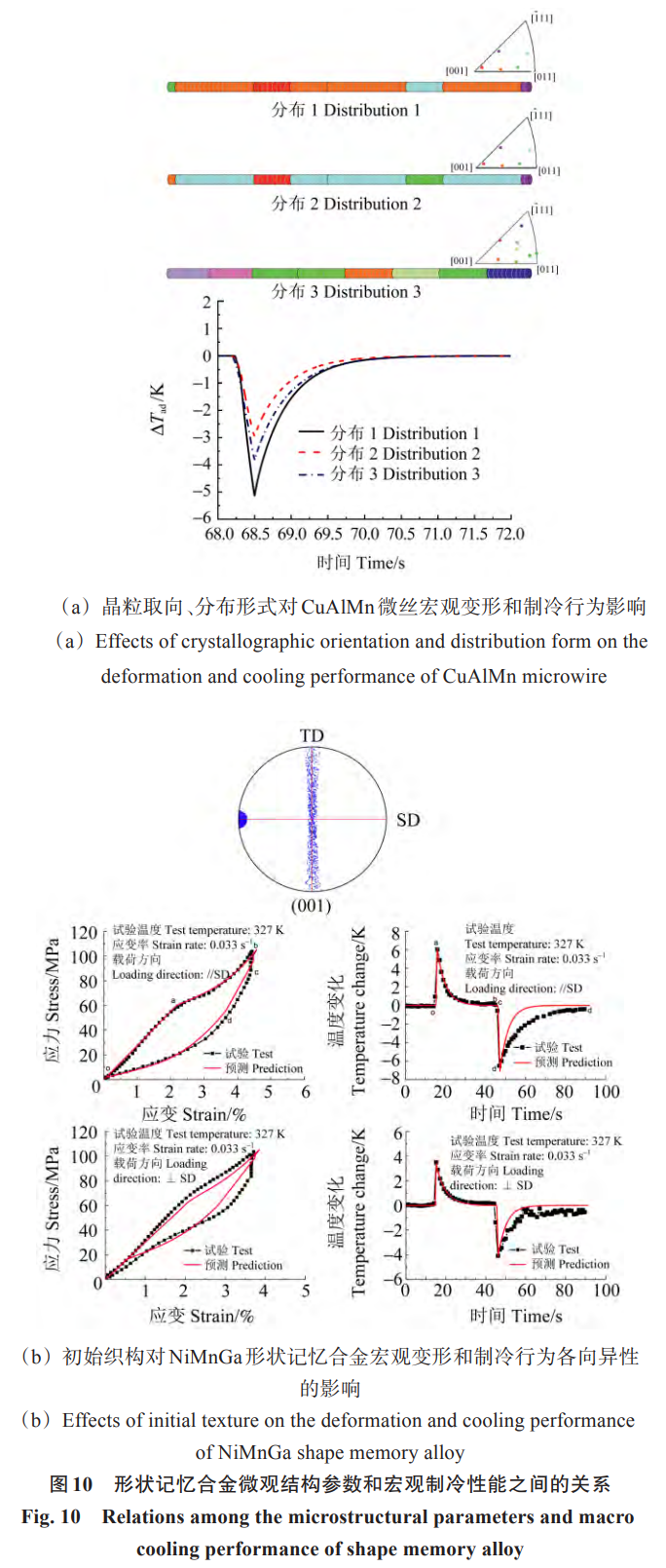

形状记忆合金在变形过程中涉及温度变化这一现象也被称为弹热效应,是该合金能够应用于新型固态制冷技术的重要基础。为了阐明形状记忆合金的微观结构参数和宏观变形、制冷性能之间的定量关系,ZHOU 等 [30]、YU 等 [31-32] 在晶体塑性理论框架下建立了热 - 力耦合细观本构模型,揭示了晶粒取向、分布形式、多晶织构对形状记忆合金宏观变形以及弹热效应的影响,如图 10 所示。由此可见,细观力学模型除了能够准确预测宏观性能之外,还能很好地反映关键微结构参数的影响,从而为形状记忆合金器件的材料结构协同设计提供理论基础。

2.5 进展 3:基于双尺度建模方法的寿命预测

在结构尺度上,螺栓孔、焊接接头等几何不连续区域通常被视为材料力学性能退化和裂纹扩展加速的薄弱部位 [33-35]。为构建材料尺度与结构尺度之间的有效关联,近年来发展出多种双尺度建模方法及相应的损伤演化理论框架 [36-37]。本节以含孔结构为研究对象,基于所建立的双尺度模型,系统揭示其在多轴应力状态下的蠕变 - 疲劳损伤机制,并实现对裂纹萌生寿命的高精度预测。

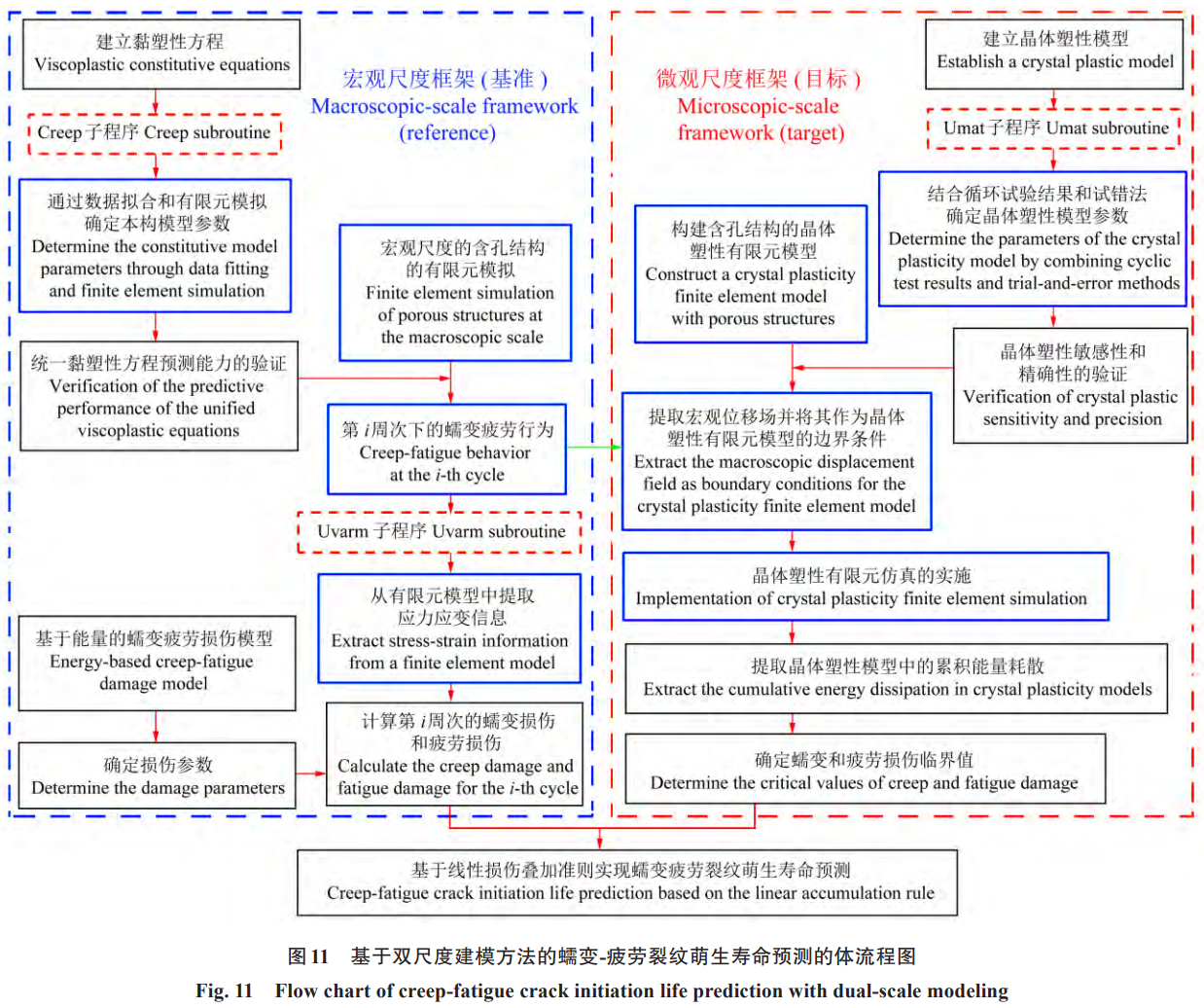

图 11 展示了基于双尺度建模方法的含孔试样蠕变 - 疲劳寿命预测的总体流程。在该建模框架中,不同尺度下的本构模型与有限元模型承担不同功能:黏塑性模型与晶体塑性模型用于描述镍基合金的应力 - 应变响应;代表性体积单元 (Representative Volume Element, RVE) 与含孔试样的有限元模型分别用于模型参数标定与寿命预测分析。具体流程包括以下几个步骤:首先,在宏观尺度上构建基于用户子程序的黏塑性模型,通过 RVE 模拟确定材料本构参数,并建立含孔试样的有限元模型,用于模拟其在蠕变 - 疲劳载荷下的应力 - 应变场响应。其次,在微观尺度下,基于晶体塑性模型构建有限元模拟体系,并以宏观有限元模型输出的孔根位移场作为边界条件,实现孔根部局部微观力学响应的精细模拟。最后,结合线性损伤叠加准则,综合应力 - 应变循环信息,完成对裂纹萌生寿命的预测,进而揭示含孔结构在多轴应力作用下的蠕变 - 疲劳损伤机制。

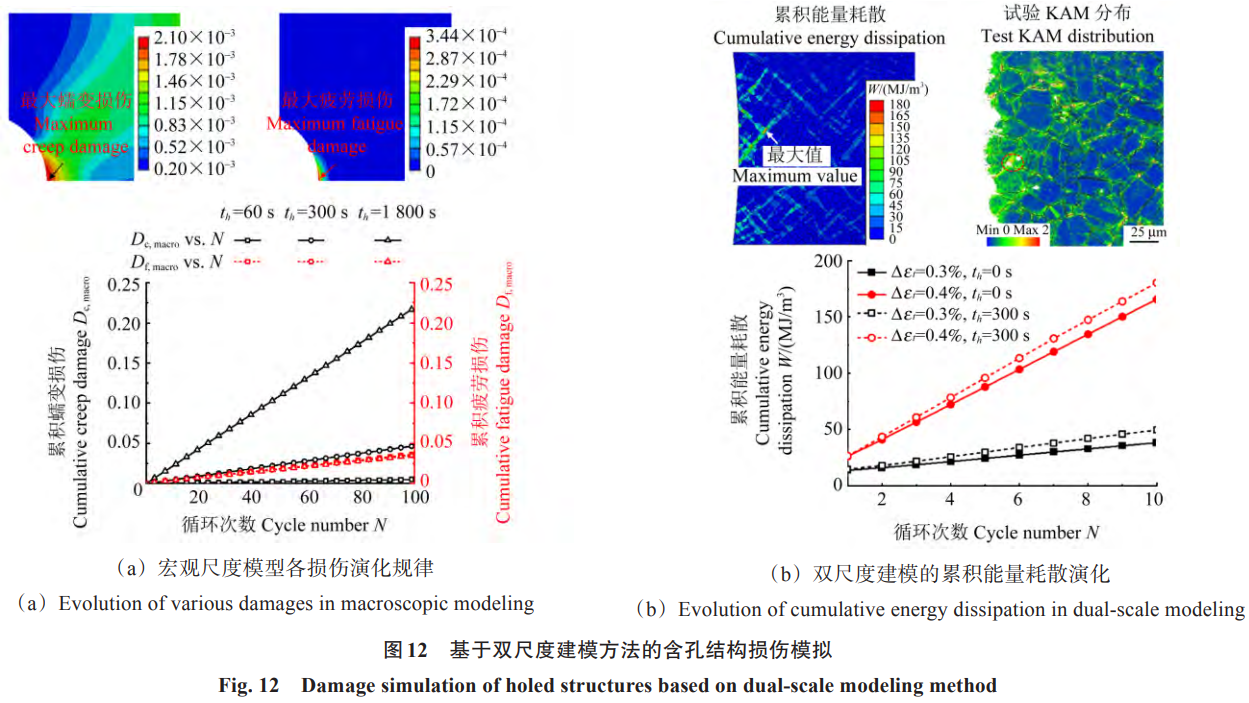

从宏观尺度分析,图 12 (a) 展示了含孔试样的累积疲劳与蠕变损伤随循环周次演化的分布特征,结果表明,损伤总量与循环次数之间近似成线性。其中,疲劳损伤对保载时间不敏感,而蠕变损伤随保载时间延长显著增加。在微观尺度上,图 12 (b) 给出了累积能量耗散随循环次数的变化趋势,结果显示最大能量耗散区域位于孔洞根部外若干晶粒尺度范围内。该模拟结果与试验中观察到的晶内平均取向差 (Kernel Average Misorientation, KAM) 分布趋势高度一致,均显示最大值集中于次表面晶粒区域,且最大累积能量耗散值随循环周次呈线性增长趋势。基于宏微观损伤演化趋势的一致性,以 100 周次内的宏观损伤增长规律为基础,可为更高周次微观损伤的预测提供有效参考,进而弥补晶体塑性有限元计算在长寿命模拟中的时空尺度局限。

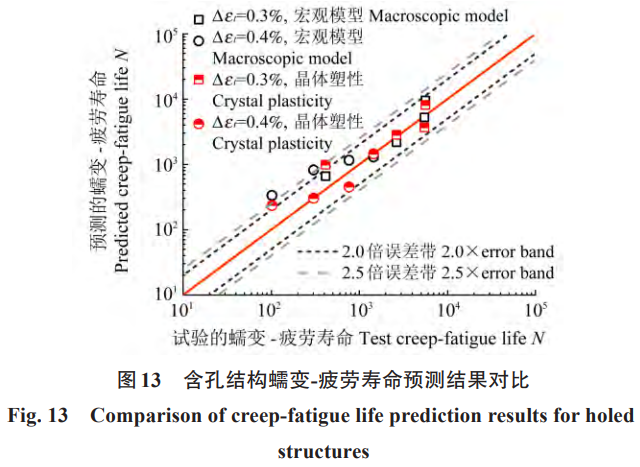

在损伤寿命预测中,采用线性损伤叠加准则,当累积疲劳与蠕变损伤之和达到 1 时,即可获得材料的蠕变 - 疲劳寿命。尽管不同尺度下损伤计算方式存在差异,但均基于统一的线性叠加准则进行寿命判定。图 13 所示为基于黏塑性模型与晶体塑性模型得到的寿命预测结果,绝大多数数据点位于 2 倍误差带范围内,验证了宏观与微观建模方法在寿命预测上的一致性。综合考虑计算效率与精度,宏观尺度预测方法在实际工程应用中具有更高的性价比优势。所构建的双尺度建模体系在科学与工程两个层面均展现出显著优势:一方面,可用于揭示梯度组织结构、微观缺陷等因素对材料性能的影响机制;另一方面,基于宏观有限元的薄弱区识别与微观晶体塑性模型的局部损伤机制分析的结合,为高温关键构件的失效预测与寿命延长提供了可靠的理论依据与建模路径。

2.6 进展 4:双尺度建模方法在梯度微观结构上的应用

表面强化技术实质上是一种通过改善机械零件和结构件表面性能,从而提高材料疲劳强度的工艺方法。由于其成本低、效率高、收益高、通用性强等特点,这类工艺在国内外的高温机械强度领域有着广泛的应用。表面强化工艺包括很多种,常见有冷挤压强化 [38]、喷丸强化 [39-40]、超声滚压强化 [41] 和水射流强化 [42-43] 等。已有研究基于全尺寸建模方法建立了叶片榫齿与轮盘榫槽的接触模型,结果表明,多种表面强化工艺可在接触区域引入有利的残余压应力场,有效降低局部接触应力峰值,从而显著减缓轮盘榫槽部位的损伤积累与失效风险 [44]。此外,金属材料表面纳米化相关研究系统揭示了表层结构演化机制与加工诱导的微观组织转变规律,明确了纳米尺度结构特征在提升材料疲劳性能方面的关键作用,为高温服役构件的强度设计与寿命提升提供了理论依据与技术路径 [45-47]。已有研究通过模拟孔挤压等强化过程获得残余应力分布,并将其引入传统的宏观多轴疲劳预测模型中,实现了较为准确的寿命预测 [48],但未能揭示强化材料在疲劳加载过程中的具体损伤机制。其他研究将喷丸等强化工艺引入镍基高温合金中,将残余应力场嵌入裂纹扩展模型,有效预测了试样在高 - 低周疲劳载荷下的裂纹扩展行为 [49]。然而,仅考虑残余应力的建模方法在揭示强化 - 损伤耦合机制方面仍存在局限。为提升寿命预测的物理准确性与机制解释力,需将微观梯度组织的影响纳入寿命评估框架中。一种路径是在多晶体建模中引入应力 - 应变均匀化假设,以刻画晶粒间相互作用对宏观响应的影响 [50];另一种方法则通过引入疲劳指示因子,将微观组织演化与局部损伤行为耦合,以实现更精细化的寿命预测与损伤评估 [51-53]。

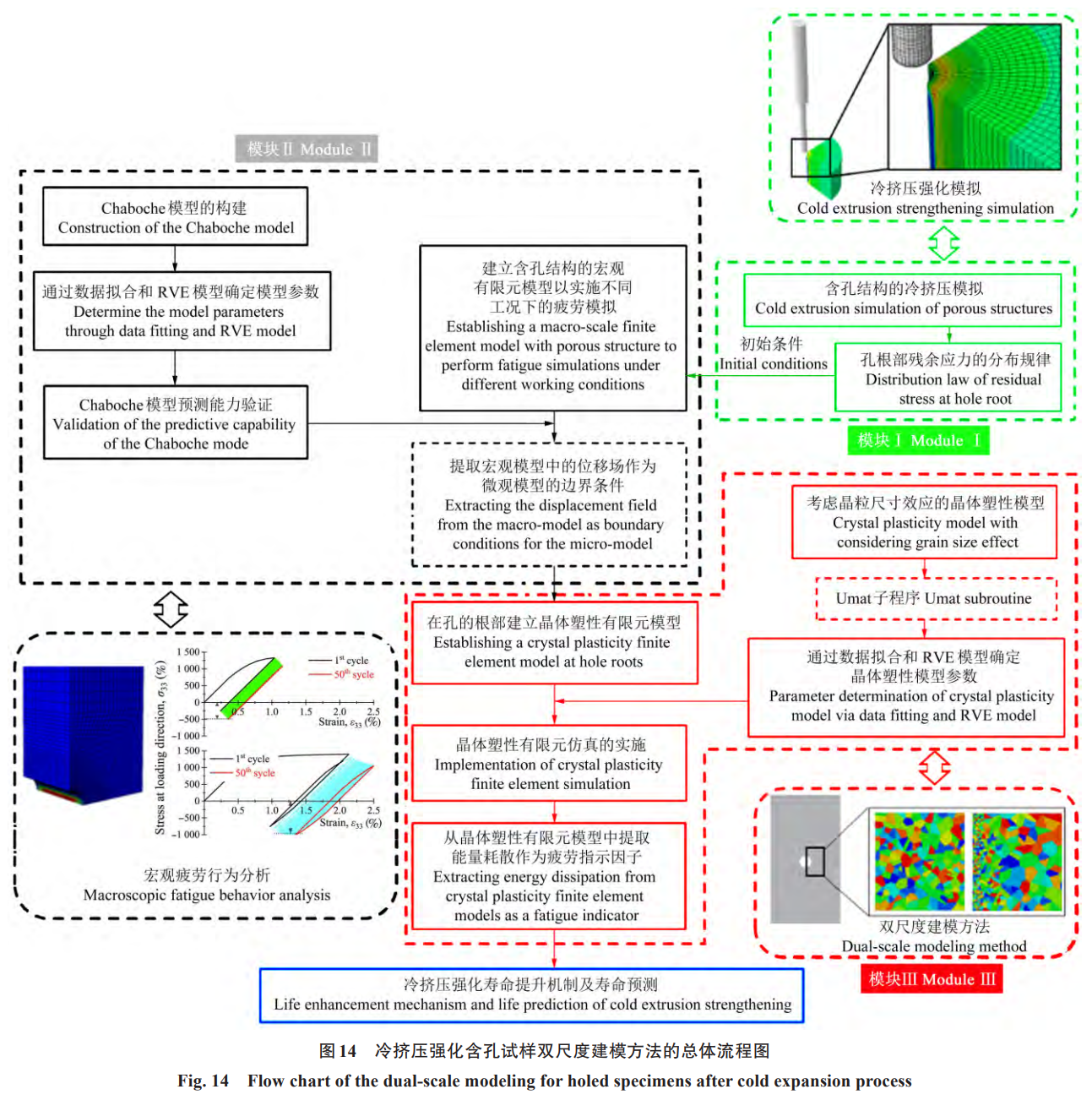

同样以含孔结构为例,通过冷挤压强化工艺提升其疲劳寿命。为探索疲劳寿命提升的机制并实现精准的疲劳寿命预测,本研究提出了一种同时考虑残余应力和塑性层影响的双尺度建模方法。图 14 给出了宏 - 微观双尺度建模方法的总体流程框架。在宏观尺度上,构建两个不同的有限元模型以实现冷挤压强化过程及循环加载的模拟;在微观尺度上,基于晶体塑性的疲劳指示因子计算疲劳损伤和预测寿命。考虑表面强化效应的双尺度建模方法具体包括三大模块:模块 Ⅰ 为冷挤压强化有限元模拟;模块 Ⅱ 为宏观尺度含孔结构有限元模拟;模块 Ⅲ 为晶体塑性有限元模拟。基于这三大模块,可以构建考虑表面强化效应的含孔结构双尺度有限元模型,通过这种双尺度建模方法可以精准地描述残余应力和塑性层对疲劳损伤的影响。

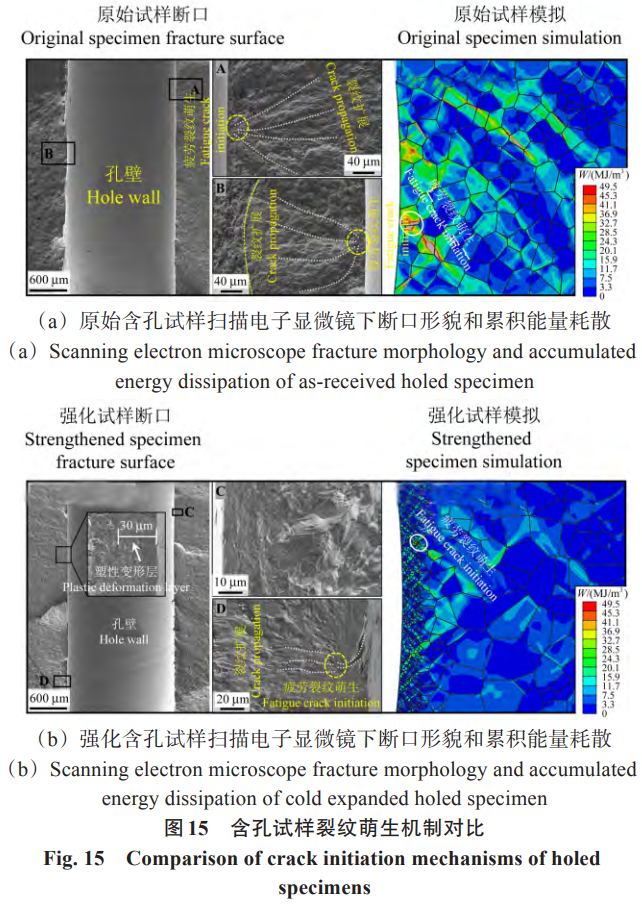

表面强化诱导的塑性层在疲劳寿命提升中也起到重要作用。通常而言,塑性层的存在可以抑制试样表面的疲劳裂纹萌生 [54-56]。本节同时使用试验观察的疲劳断口和预测的累积能量耗散探究孔根部塑性层对疲劳寿命提升的影响。图 15 (a) 给出了原始含孔试样的疲劳断口形貌,其中区域 A 和 B 显示了两个明显的裂纹萌生位置,滑移带在试样表面的侵入 - 挤出过程导致裂纹萌生于试样表面。相应的,基于双尺度建模方法的微观模拟结果可以很好地预测原始含孔试样的疲劳裂纹萌生行为。含孔试样经过冷挤压强化后,试样表面的塑性层有助于抑制疲劳裂纹的萌生和滑移带的形成,如图 15 (b) 所示,强化含孔试样的疲劳裂纹萌生于次表面,即塑性层和材料基体的交界处。

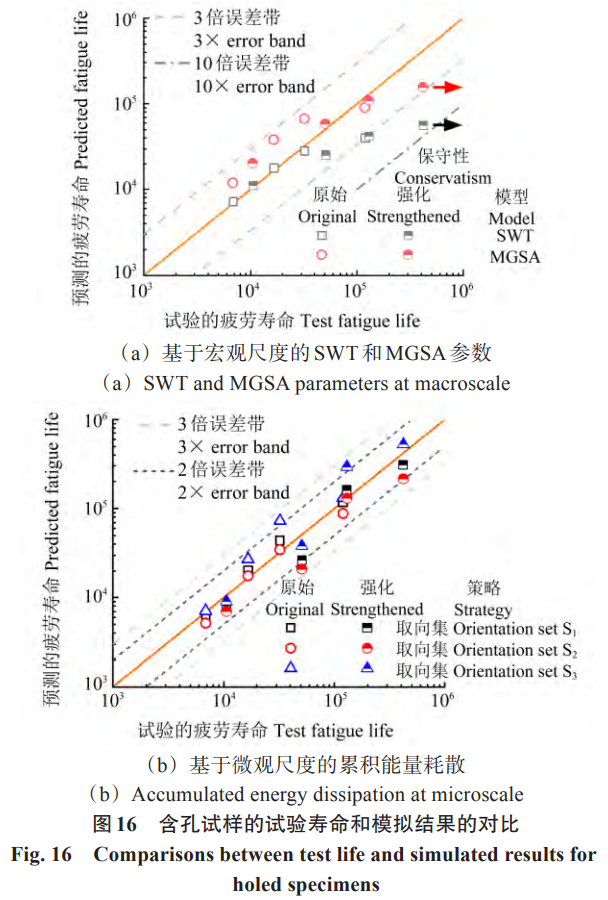

图 16 给出了试验寿命和预测结果的对比。从图 16 (a) 可以看出,使用传统多轴疲劳模型对原始和强化含孔试样进行疲劳寿命预测时,其预测的结果较差,如基于史密斯 - 沃森 - 托珀 (Smith-Watson-Topper, SWT) 参数预测的所有数据点落在 10 倍的误差带以内,基于改进型疲劳当量应力准则 (Improved Fatigue Equivalent Stress Criterion, IFERC) 的寿命预测能力好于 SWT 参数,所有数据点均落在 3 倍的误差带以内。但是基于 SWT 和修正广义应力 - 应变幅 (Modified Generalized Stress-Strain Amplitude, MGSA) 参数的整体预测结果有一个相同的规律,即针对强化试样的寿命预测结果较为保守,这是由于这两种宏观尺度的预测方法未考虑塑性层对疲劳寿命的影响,导致 SWT 和 MGSA 参数在低应力水平的预测寿命和试验寿命之间产生了一定保守性的差距。图 16 (b) 显示了所提出方法的寿命预测精度。从图 16 (b) 可以看出,通过同时考虑残余应力和塑性层的双尺度建模方法可以获得更加准确的寿命预测结果。所有数据点 (每个含孔试样包含取向集 S₁、S₂和 S₃,共计 3 种模拟策略) 均落在 3 倍的误差带以内,且大约 88% 的数据均落在 2 倍的误差带以内,表明微观结构和晶粒取向对疲劳寿命预测的影响在可接受的误差范围内。

3、多机制耦合损伤与寿命预测

3.1 多损伤评定

传统的连续损伤力学理论多聚焦于单一损伤模式的建模与分析,如塑性、蠕变、疲劳或脆性损伤。然而,随着高温重大装备的发展,其服役环境日益趋向高温、高压及多物理场耦合等极端复杂工况,导致材料在长期服役过程中面临多种损伤机制的共同作用,如高温氧化、环境腐蚀及氢脆等 [57-58]。这些多源损伤模式之间的相互作用显著加剧了材料力学性能的退化,特别是在强度与延性方面,进而对结构的承载能力与服役可靠性构成严峻挑战 [59]。以能源发电装备为代表的高温工程系统中,诸如锅炉、蒸汽管道等关键部件在高温高压蒸汽环境下长期运行,常面临由蠕变、疲劳及环境作用共同驱动的多机制损伤累积问题。尤其是汽轮机转子、锅炉本体和高温蒸汽输送管道等重要承压构件,在持续高温高压载荷作用下极易发生不可逆的蠕变变形,该类变形通常具有隐蔽性和不可恢复性,一旦失效将可能引发严重的系统性安全事故 [60]。随着可再生能源在电力系统中渗透率的不断提升,其输出功率的间歇性与波动性对传统电网调度能力提出了更高要求,深度调峰技术作为调节火电机组灵活性的关键手段,对于实现电网负荷平衡和提升能源利用效率具有重要意义 [61]。该技术通过频繁调整机组运行状态以响应电网波动,在提升系统灵活性的同时,也显著增加了机组启停频率。每一次启停过程均伴随着剧烈的热 - 力载荷波动,进而诱发设备构件在高温多轴应力状态下的显著疲劳损伤。此外,蒸汽温度、压力和流速的动态变化进一步加剧了构件表面与内部的热疲劳响应 [62]。值得注意的是,锅炉、汽轮机、热交换器及蒸汽管道等部件在服役过程中不可避免地暴露于高温富氧环境中,长期氧化反应将导致材料表层逐渐减薄、力学性能下降,进而诱发裂纹的萌生与扩展,严重威胁构件的结构完整性和使用寿命 [63]。蠕变、疲劳与氧化等损伤机制在高温服役条件下呈现出明显的交互耦合特征,构成高温构件失效的主要根源,因此,深入开展蠕变 - 疲劳 - 氧化耦合作用下的材料失效机制研究,对提升火电机组运行的安全性与可靠性具有重要工程价值。此外,发电装备中的关键部件普遍存在初始微裂纹、孔洞或其他制造缺陷,在多机制耦合作用下,这些缺陷的扩展行为将显著加速,进而可能引发构件早期失效,甚至造成系统级故障 [64][65] 19-64。

3.2 多损伤评定在高温机械强度中的进展

高温环境下的蠕变 - 疲劳损伤通常会带来力学性能的显著下降,常通过拉伸试验获得材料的基本力学性能,用于支撑高温部件的强度设计与制造 [66]。但此类性能指标易受循环载荷过程中材料软化或硬化行为的影响,难以作为统一的退化评估参量适用于不同材料和加载路径下的退化行为描述。例如,P92 钢在蠕变 - 疲劳寿命分数增加的过程中表现出强度下降趋势 [67],而 316 型奥氏体不锈钢则在循环加载中呈现出强度增强的趋势 [68]。此外,一些常规力学参量 (如弹性模量) 对疲劳或蠕变 - 疲劳损伤的敏感性较低,通常仅在最终失效前数个循环内才出现快速下降 [69],这限制了其在早期损伤评估中的实用性。近年来,研究提出采用拉伸塑性应变能密度作为性能退化的表征指标之一,显示出一定的潜力 [70],但其在蠕变 - 疲劳耦合条件下的适用性仍需进一步验证。与此同时,已有研究尝试从微观尺度出发,通过微观组织演化行为识别材料的不同损伤等级 [71-72],为多损伤分级提供了新的思路。然而,单一依赖宏观力学性能或微观结构特征作为损伤判断依据,可能导致对在役材料真实损伤状态的片面理解。因此,建立微观结构演化与宏观力学性能退化之间的耦合映射模型,是构建多尺度损伤分级评价方法的关键路径,不仅有助于提升损伤判定的准确性,也进一步丰富了工程损伤力学的理论体系。目前,在疲劳及蠕变 - 疲劳服役条件下,该类多尺度映射模型尚处于探索阶段,仍需进一步系统构建与验证。

对于更为复杂的 “蠕变 - 疲劳 - 氧化” 多损伤交互机制,已有试验研究表明:在镍基高温合金中,氧化沿晶界的扩展行为与滑移带的交互可导致疲劳裂纹的早期萌生,表明氧化在疲劳损伤机制中具有重要作用 [73]。相关研究指出,氧化层的形成与生长会显著增强材料局部区域的脆性,进而促进蠕变 - 疲劳裂纹的快速生成 [65] 19-64。在单晶高温合金中观察到,高温氧化引起的局部组织退化显著降低了疲劳裂纹萌生寿命,最高可达 1/3 [74]。在 600℃温度下进行的 IN 718 合金保载蠕变 - 疲劳试验显示,碳化物粒子在高温下易发生优先氧化,诱发微裂纹的形成,加速了裂纹的萌生过程并缩短了整体寿命 [75]。对奥氏体不锈钢 Alloy 709 开展的蠕变 - 疲劳试验结果表明,在 750℃高温条件下,表面氧化开裂程度与裂纹密度明显高于 650℃,反映出氧化环境对疲劳裂纹扩展的强化作用 [76]。在 900℃温度下的 Alloy 617 合金试验中发现,随着保载时间延长,氧化作用逐渐向材料内部渗透,促使晶间形成细小脆性裂纹,导致蠕变 - 疲劳寿命明显降低 [77]。进一步的研究表明,在 950℃和保载时间长达 9000s 的蠕变 - 疲劳条件下,试样表面晶界发生严重氧化,裂纹提前萌生且以沿晶路径扩展。随着氧化裂纹的深入发展,该过程与内部蠕变沿晶裂纹发生合并,最终形成由氧化与蠕变共同主导的沿晶断裂失效模式 [78]。在 2.25Cr-1Mo-0.25V 钢中观察到,表面氧化层的形成同样加速了疲劳裂纹的萌生,导致寿命显著降低 [79]。对于 Haynes 282 合金的蠕变 - 疲劳测试显示,高温氧化促使试样表面形成多个裂纹源,加快了裂纹扩展与失效过程 [80]。在 700℃下对 Sanicro 25 奥氏体不锈钢的试验中,采用聚焦离子束技术对失效机制进行微观分析发现,表面晶界首先发生氧化,随后在蠕变 - 疲劳耦合作用下发生开裂,形成早期裂纹。随着保载时间的延长,晶界氧化和开裂的趋势增强,并在材料内部形成典型的楔形开裂结构。蠕变引起的晶界滑移在晶界氧化的协同作用下进一步加剧裂纹萌生,表现出典型的多损伤机制交互特征 [81]。此外,相关研究指出,镍基合金的低周疲劳寿命不仅受控于滑移模式,也受氧化行为显著影响。在较低温度下,材料微观结构较为稳定,氧化作用较弱,疲劳寿命主要受控于变形机制;而在中温环境下,尽管结构稳定性仍可保持,但环境腐蚀性增强,晶界氧化及氧化物开裂成为疲劳寿命降低的主因;当温度进一步升高,氧化作用急剧加剧,疲劳寿命表现出强烈的对氧化损伤的依赖性 [82]。

3.3 进展 1:应力应变混合控制蠕变 - 疲劳载荷下的损伤失效机制

掌握高温装备损伤演化规律的前提是在试验中有效模拟实际工程结构的真实承载状态。现有试验载荷主要沿用各类试验标准中的传统形式 [83-84],如应变控制蠕变 - 疲劳载荷,与工程结构的实际受载情况存在显著差异。通常,频繁的启停过程所引起的温度波动,会使高温部件处于应变控制的疲劳载荷状态 [85-86];而在装备长期稳定运行阶段,恒定的内压或离心力又使其承受恒应力控制的蠕变载荷作用。因此,实验室采用的传统应变控制蠕变 - 疲劳试验难以高保真地再现服役高温结构的真实承载特点。此外,在传统应变控制载荷下,由于应力松弛,所引入的蠕变损伤随保载时间延长逐渐趋于饱和,难以诱发长时服役造成的蠕变损伤主导的蠕变 - 疲劳失效 [87-88]。鉴于此,本节以应力应变混合控制蠕变 - 疲劳载荷为研究对象,系统地揭示应力应变混合控制下典型高温材料的蠕变 - 疲劳损伤失效机制。

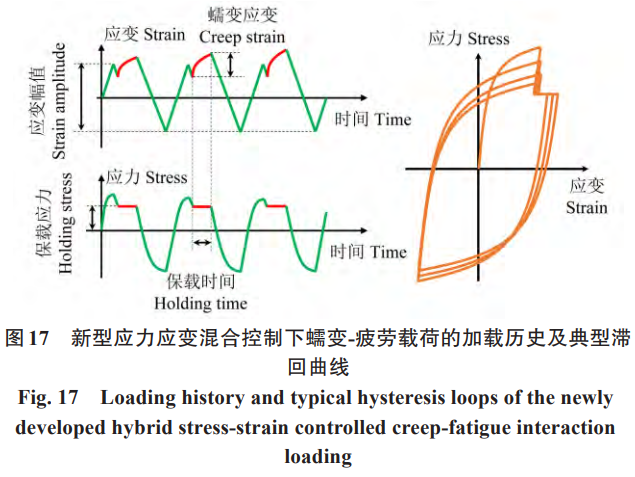

图 17 给出了新型应力应变混合控制下蠕变 - 疲劳载荷的加载历史及典型滞回曲线。其中,绿线代表应变控制阶段,红线代表应力控制阶段。疲劳加载阶段,混合控制载荷以恒定的应变速率加载到规定的应变幅值;待达到峰值应变后,加载方向反转,以相同的应变速率进行卸载,同时监控应力,待达到保载应力时,载荷控制模式由应变控制切换为应力控制,并进行恒应力保载。应力保载期间,材料承受纯蠕变 - 载荷作用,蠕变应变随着时间增加;保载结束后,控制模式再次切换回应变控制,以相同的应变速率卸载至预设的应变幅值,如此进行周期性加载。

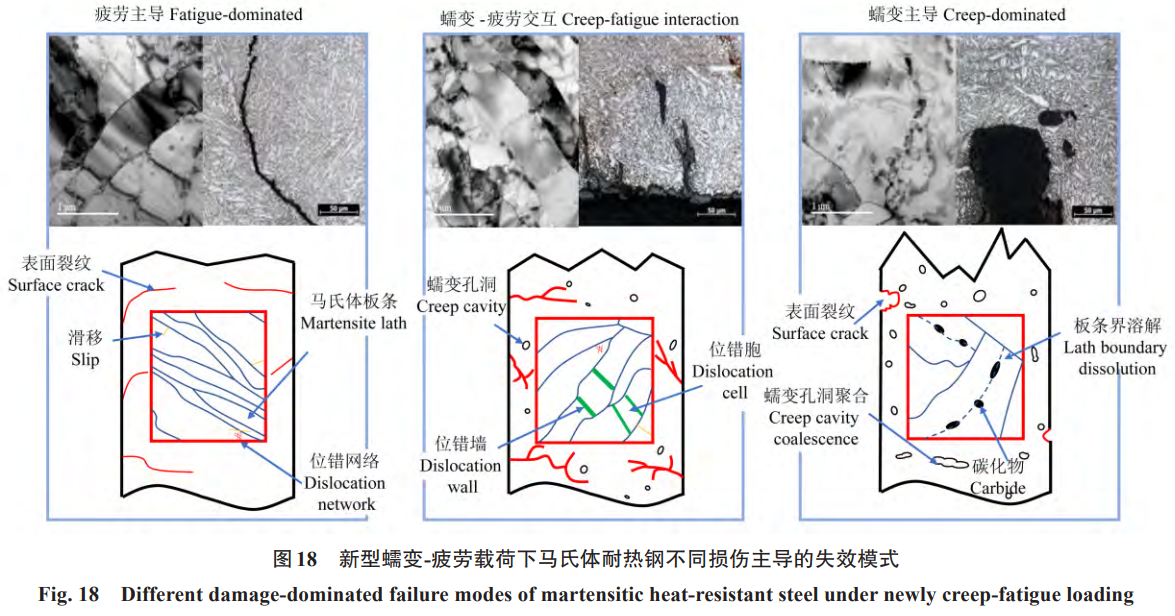

根据上述应力应变混合控制的载荷模式,通过调整应变幅值、保载应力和保载时间可以获得马氏体耐热钢不同损伤主导的失效模式,如图 18 所示。当应变幅值较大、保载应力较小、保载时间较短时,马氏体钢呈现出多源起裂的特征,表面裂纹数量众多且分叉明显,裂纹扩展路径复杂,材料内部的马氏体板条趋于均匀化,这主要归因于强烈的蠕变和疲劳交互作用;相反的,当应变幅值较小、保载应力较大、保载时间较长时,材料内部的板条结构消失,蠕变孔洞显著增多,由蠕变孔洞导致的试样表面裂纹钝化成为蠕变损伤主导失效的重要特征。

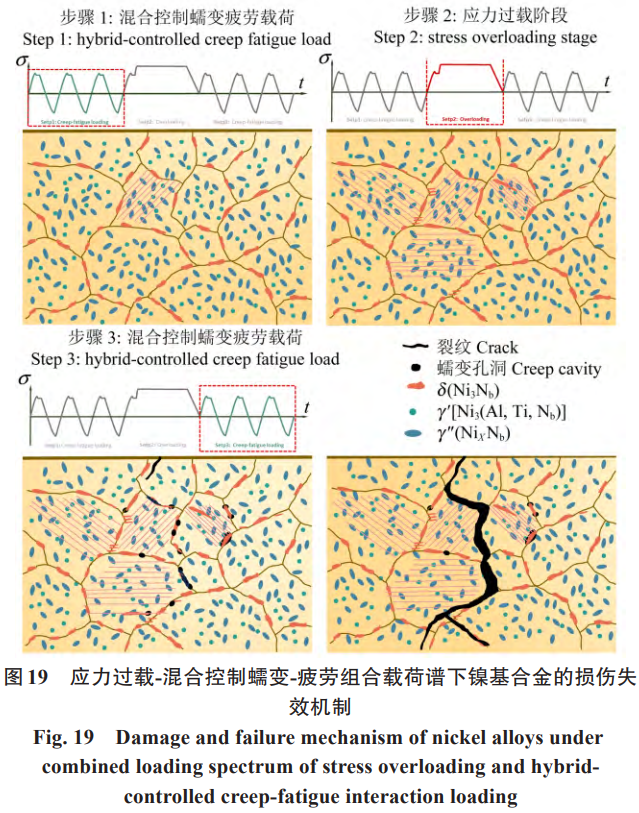

基于应力应变混合控制蠕变 - 疲劳载荷可灵活控制保载应力的特点,衍生出应力过载与混合控制蠕变 - 疲劳相结合的载荷谱,以模拟航空发动机单发失效的极端工况。应力过载阶段引入的过量塑性变形将显著缩短镍基合金后续的服役寿命。微观层面上,过载期间剧烈的晶内滑移不仅导致晶界处位错塞积与应力集中,还会产生大量结构缺陷,从而促进 δ 相形核。在随后的蠕变 - 疲劳过程中,δ 相的形态演变与晶界应力集中效应相互协同,显著加速蠕变孔洞的形核与裂纹扩展速率,最终导致材料损伤的快速累积,如图 19 所示。

3.4 进展 2:考虑力学性能退化的损伤分级评价方法

高温构件在服役过程中面临长期高温与交变载荷的共同作用,蠕变 - 疲劳已成为其主要失效模式之一。在这一过程中,材料的力学性能随服役时间逐步退化,表现为强度、塑性、延性等关键参数的下降 [89]。然而,现有多数损伤模型与损伤累积准则通常基于材料初始力学性能进行构建,未能充分考虑性能退化对结构安全评估造成的非保守性影响,尤其在蠕变 - 疲劳耦合作用下,缺乏对退化程度明确且连续的判定标准,限制了损伤状态的动态评估与精准判定。

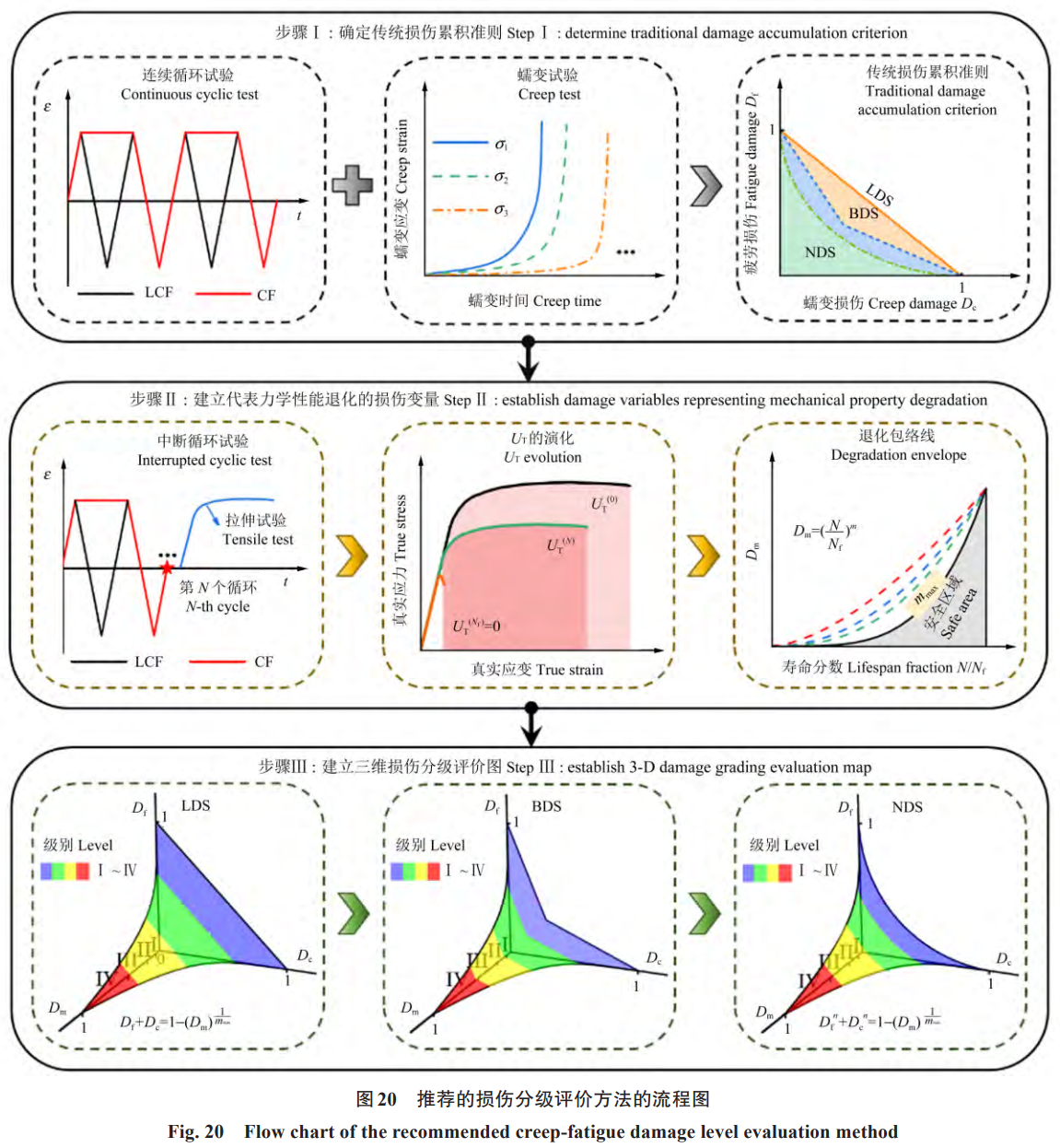

考虑力学性能退化的推荐的损伤分级评价方法流程图如图 20 所示。首先,通过疲劳、蠕变及蠕变 - 疲劳试验,建立传统的损伤累积准则,分别获取各类载荷作用下的材料参数,进而绘制二维损伤交互作用图,并基于工程安全性选取适当的累积准则边界。其次,定义能够表征材料力学性能退化的损伤变量,通常通过不同寿命阶段的中断试验结合拉伸试验获取应力 - 应变能量变化,并构建退化变量与寿命分数之间的函数关系,由此拟合出材料的退化演化规律,形成描述不同加载条件下材料性能衰减的退化包络线。最后,基于性能退化变量的演化趋势,将材料服役过程划分为多个损伤等级,并将退化包络线与二维损伤准则结合,构建三维损伤分级评价图,实现对不同损伤阶段的可视化判定和分级评估,为高温结构的寿命预测与安全设计提供可靠依据。

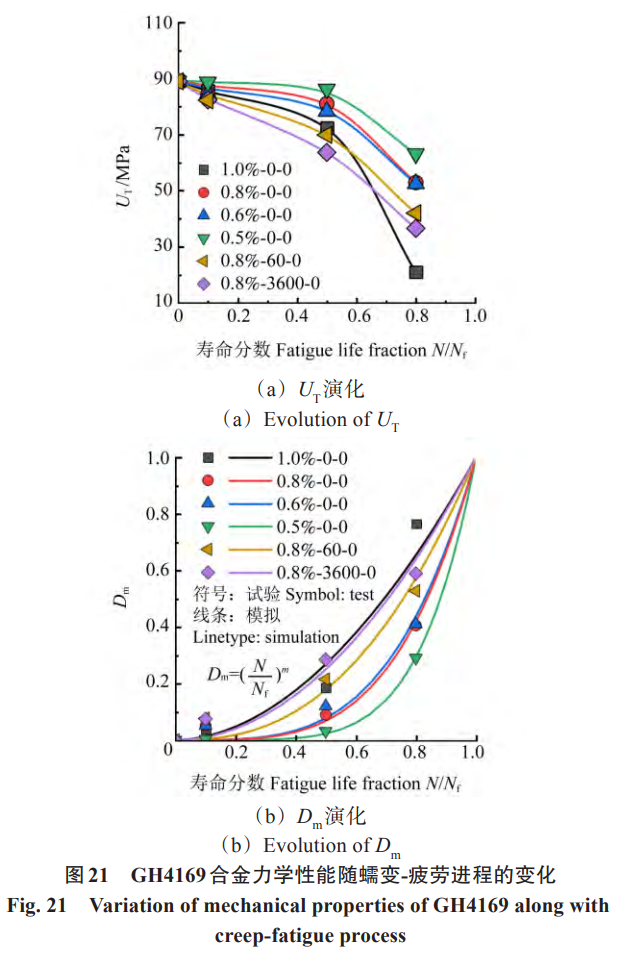

为了综合表示拉伸力学性能在疲劳及蠕变 - 疲劳过程中的退化程度,采用拉伸塑性应变能密度 (U_T) 对力学性能退化进行统一参数化表征。U_T 被定义为真实应力 - 应变曲线所包围的塑性变形面积,其代表了材料在变形过程中吸收能量的能力:

式中, ε p 为真实塑性应变; ε 1 为真实断裂应变; σ为与塑性应变对应的真实应力。以 GH4169 合金为例,U_T 随着寿命分数的演化情况如图 21 (a) 所示。U_T 呈现了两阶段的下降,包括稳定下降阶段和快速下降阶段,并且具有明显的载荷相关性。材料退化过程可以视为 U_T 的不可逆耗散,直至达到失效的临界值。因此,从能量角度出发,用以表征材料退化的损伤变量 D_m 可以合理地定义为已耗散应变能密度与初始应变能密度的比值:

式中, U T (0) 和 U T (N) 分别为初始的和第 N 个循环周次的应变能密度。图 21 (b) 展示了 GH4169 合金的损伤变量 D_m 随着寿命分数的演化情况,D_m 的增长速率均随着寿命分数的增加而逐渐加快。此外,随着应变幅值和保载时间的增加,D_m 的增长速率也会加快。这表明,D_m 具有载荷相关的特性。为了方便工程应用并统一描述所有材料的损伤,采用简单的幂指数函数对 D_m 与寿命分数之间的关系进行拟合。根据能量失效准则,D_m 的临界值被设为 1,因此拟合公式可表示为:

式中,m 为通过拟合得到的指数。拟合结果和 m 的数值如图 21 (b) 所示,拟合曲线与试验数据吻合良好。为便于工程应用及考虑载荷相关性的影响,根据幂指数 m 与载荷水平、保载时间之间的关系,确定 m 的最大值 mmax。mmax 对应的曲线定义为材料退化包络线,其下方的部分被视为安全设计区域。

在安全评估中,需要考虑适用于特定材料及损伤模型的有效损伤累积准则。基于能量密度耗散的损伤模型,线性损伤累积 (Linear Damage Summation, LDS) 准则、双线性损伤累积 (Bilinear Damage Summation, BDS) 准则和非线性损伤累积 (Nonlinear Damage Summation, NDS) 准则被广泛采用。然而,上述准则中的阈值通常设定为常数,忽略了材料力学性能退化的影响,这可能存在不保守损伤评价的风险。前期研究表明,在应变能密度耗散模型框架下,GH4169 合金适用于 NDS 准则。GH4169 合金考虑力学性能退化的修正 NDS 准则可以表示为:

式中,Dc 为蠕变损伤;Df 为疲劳损伤。

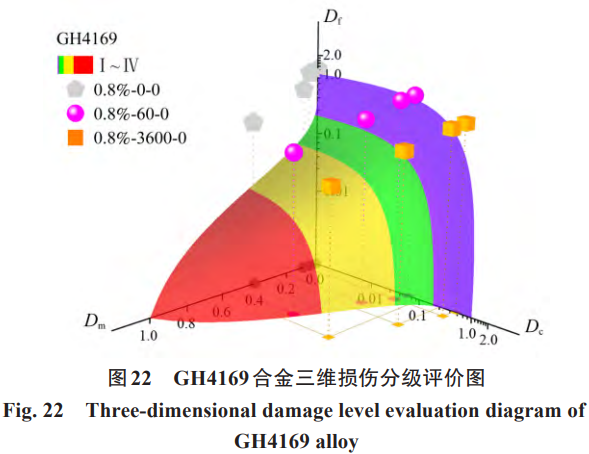

根据材料退化包络线上 Dm 的增长速率,将材料退化过程划分为 I~IV 4 个等级,包括 Dm 无明显变化的阶段 (I 级),Dm 逐渐增加的阶段 (II 级),Dm 加速增加的阶段 (III 级),最后快速失效的阶段 (IV 级)。将 Df、Dc 和 Dm 作为 3 个坐标轴,生成 GH4169 合金的退化包络面,构建三维损伤分级评价图,如图 22 所示。其中紫色、绿色、黄色和红色分别代表 I~IV 级。为了更清楚地说明每个损伤级别下的安全区域,蠕变损伤 D_c 和疲劳损伤 D_f 的坐标轴采用了对数坐标。计算得到的试验数据点均位于包络面之外,证明了三维损伤分级评价图的可用性。

3.5 进展 3:蠕变 - 疲劳 - 氧化损伤评定与寿命预测

针对高温服役环境中氧化对蠕变 - 疲劳性能造成的不利影响,已有研究提出了一系列寿命预测方法,用于评估氧化作用对材料服役寿命的削弱效应。在定性分析方面,有观点认为,当氧化损伤在损伤机制中占据主导地位时,裂纹萌生阶段会大幅提前,从而使蠕变 - 疲劳裂纹的萌生寿命几乎可以忽略不计 [90]。部分早期模型并未显式引入氧化损伤项,而是将其影响隐含地嵌入至蠕变或疲劳损伤中,通过参数修正反映氧化带来的性能退化 [91-92]。在基于线性损伤累积准则的方法框架下,部分模型通过引入 “寿命缩减比” 来量化氧化的影响,在蠕变 - 疲劳寿命预测中展现出良好的适应性与预测准确性 [93]。相关研究还通过简化并修正已有的蠕变 - 疲劳 - 氧化损伤模型,使其适用于定向凝固镍基合金的裂纹萌生寿命分析。试验结果显示,预测寿命普遍落于 2 倍误差带内,验证了模型的可靠性 [94]。另有研究将该类模型嵌入结构分析,针对蠕墨铸铁材料制备的气缸盖部件进行三维蠕变 - 疲劳 - 氧化损伤分析,所得模拟结果与实际失效形貌高度吻合,且成功预测出构件潜在的失效位置 [95]。也有模型通过引入独立的氧化损伤子项,对蠕变 - 疲劳 - 氧化 3 种机制的演化过程进行联合建模,提升了预测的系统性与精度 [96]。此外,课题组前期基于应变能密度耗竭理论,建立了面向裂纹萌生阶段

的寿命预测模型,将氧化损伤与机械损伤的累积过程耦合考虑,在多种材料体系下均获得了良好的试验一致性 [97]。

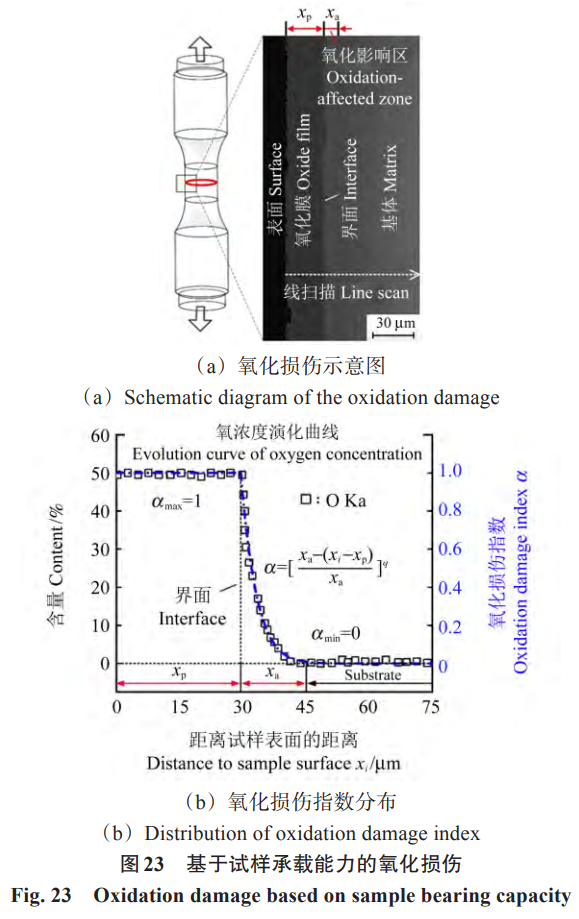

图 23 (a) 详细展示了氧化损伤模型建立的示意图,氧化损伤是以试样承载能力的降低来定义的。如图 23 (b) 所示,氧化损伤程度可通过氧化损伤区域 (氧化膜及受氧化影响区域) 的面积与试样或部件横截面积的比值来表征。本节所研究的 P92 钢在高温空气下的氧化膜表现出多层的结构,外层是富含 Fe 元素的多孔结构,而内层是富含 Cr 元素的氧化物。最外层的氧化膜可假定完全受损,因为外层疏松多孔的氧化膜失去了承载能力。氧化影响区域内,随着到表面距离的增加,由于氧含量的降低,氧化损伤的程度逐渐降低。因此,需要量化描述从试样表面到内部的氧化损伤程度的损伤指数。氧化损伤指数与氧在氧化影响区域和基体中的扩散程度相关联,通过电子探针技术进行线扫描定量获取氧含量,结果如图 23 (b) 所示。

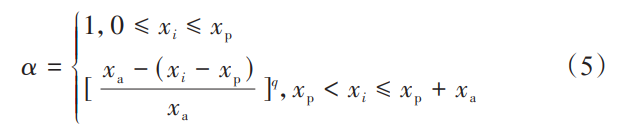

与基体相比,外层区域的氧含量越高,氧化损伤程度越大,氧化损伤指数 α随着距试样外表面距离的增加而降低,其计算式为:

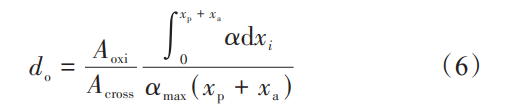

式中, x i 为距试样外表面的距离; x a 为氧化影响区的厚度; x p 为氧化物的厚度; q为反映损伤程度的拟合参数。考虑氧化损伤区域在整体横截面积中的占比和氧化损伤程度在不同位置的差异,氧化损伤驱动力方程可以表示为:

式中, A oxi 为氧化损伤区域的面积; A cross 为试样横截面积; α max 为氧化损伤指数的最大值。

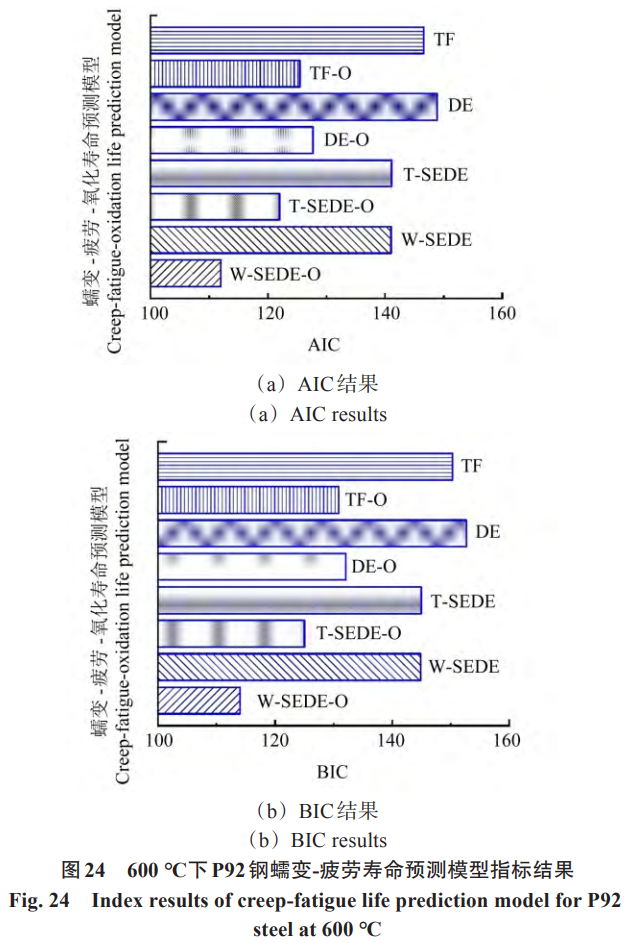

在现有以线性损伤累加准则为基础构建的寿命预测模型体系中,主要包括时间分数法 (Time Fraction, TF) 模型、延性耗竭 (Ductility Exhaustion, DE) 模型、TAKAHASHI 等提出的应变能密度耗竭 (Strain Energy Density Exhaustion, T-SEDE) 模型和 WANG 等提出的应变能密度耗竭 (W-SEDE) 模型。在此基础上,为进一步考虑氧化损伤在高温服役条件下对蠕变 - 疲劳寿命的影响,构建了 4 类新增模型,即 TF-O、DE-O、T-SEDE-O 与 W-SEDE-O,分别对应在原模型中引入氧化损伤力项后的扩展形式。模型评估过程中,不应片面追求预测误差的最小化或精度的最大化,而应兼顾模型结构复杂性与预测能力之间的合理平衡,即在确保模型能够反映物理机制的前提下,尽可能保持其计算简洁性与适应性。基于最大似然估计理论,本研究选取赤池信息准则 (Akaike Information Criterion, AIC) 与贝叶斯信息准则 (Bayesian Information Criterion, BIC) 作为评价标准,以量化模型对寿命预测数据的拟合优度与复杂度的权衡效果。图 24 (a) 和图 24 (b) 分别展示了各类模型在蠕变 - 疲劳寿命预测任务中的 AIC 与 BIC 表现。

结果表明,整体而言,SEDE 类模型在性能上优于 TF 与 DE 模型,表现出更高的预测准确性与泛化能力。进一步地,在模型中引入氧化损伤耦合项后,各类模型的综合性能普遍提升,更好地反映了高温多损伤耦合作用下的服役行为。特别的,尽管 W-SEDE-O 模型的参数数量相对较多,模型结构较为复杂,但其在 AIC 与 BIC 评价指标中均表现出最优的最小值,体现出其在预测精度与复杂度控制之间的良好平衡,具备工程应用潜力。

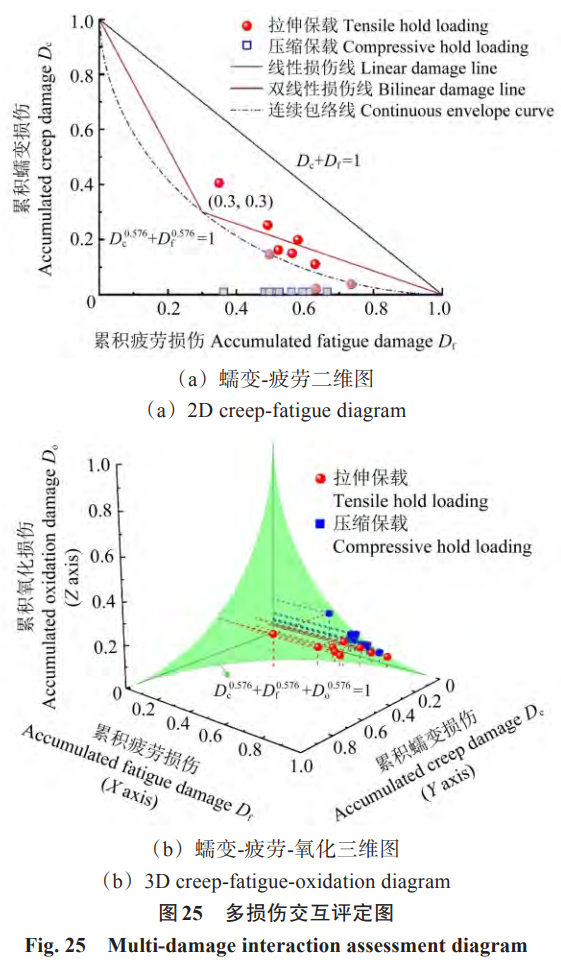

在高温高压环境下服役的电厂关键承压部件中,若蠕变 - 疲劳寿命设计存在非保守性,将对设备运行的安全性构成严重威胁。因此,准确评估蠕变与疲劳损伤对于确保部件在复杂工况下的服役可靠性至关重要。在工程实践中,累积疲劳损伤常通过蠕变 - 疲劳失效周次与同应变幅下纯疲劳寿命的比值进行估算,而累积蠕变损伤的评估则因标准体系差异存在多种实现方法。图 25 (a) 展示了典型高温钢种 P92 钢在蠕变 - 疲劳交互作用下的累积疲劳损伤与累积蠕变损伤分数的分布情况,其中仅约 1/3 的拉伸保载试验数据位于 BDS 之外,表明该损伤准则在部分加载工况下表现出非保守性。相比之下,NDS 的覆盖能力更强,体现出相对合理的保守性。然而,仍有高达 66.7% 的试验点位于该包络线内部。为解决该问题,本文构建了一个三维损伤交互作用图,耦合考虑了蠕变、疲劳以及氧化三种典型损伤机制的共同演化规律。图 25 (b) 展示了该模型下拉伸保载与压缩保载试验点在三维坐标系中的分布,其中 X、Y 与 Z 轴分别代表累积疲劳损伤、累积蠕变损伤与累积氧化损伤。结果显示,由于在模型中合理引入了氧化损伤的贡献项,94.4% 的试验数据点分布于连续包络面之外,相较于传统二维损伤交互图中仅 33.3% 的数据点落于失效包络线外的结果,显著提升了模型的保守性。

3.6 进展 4:高温熔盐环境中的材料腐蚀与开裂行为预测

熔盐是一种由金属阳离子和非金属阴离子组成的熔融态无机盐,具有比热容高、黏度低、饱和蒸气压低等优点,在光热发电、热储能及先进核反应堆等新型能源系统中的应用较为广泛。根据阴离子种类的不同,常见的熔盐主要有氟盐、氯盐和硝酸盐等。本节针对目前商用最广的典型熔融硝酸盐 (太阳盐,质量分数为 60% 的 NaNO3 、质量分数为 40% 的 KNO3 ) 腐蚀环境,系统揭示熔盐环境中的材料腐蚀机制、化 - 力耦合效应,并实现对材料熔盐腐蚀开裂行为的预测。

在不同温度下,熔融硝酸盐发生不同程度的分解,从而呈现出不同程度的腐蚀性。当温度低于 565℃时,硝酸根的分解主要通过还原反应产生腐蚀离子 O 2−[98];当温度高于 600℃时,硝酸盐发生进一步分解,生成 O 2 − 和 O 2 2− ,进一步增强了熔盐的腐蚀性 [99]。金属材料在熔融硝酸盐中发生氧化反应,生成对应的氧化物。不同的金属氧化物在熔融硝酸盐中的溶解度也不同,如难溶的铁氧化物易沉积在金属表面,铬氧化物则易溶于熔盐中,因此含铬元素的金属,如不锈钢等在熔融硝酸盐中的腐蚀层呈现典型的外层铁氧化物、内层铁 - 铬氧化物的分层结构。

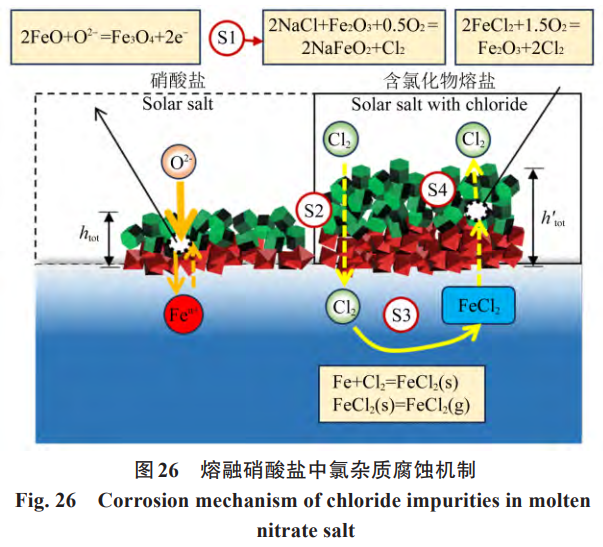

氯离子作为主要杂质对硝酸熔盐腐蚀性的增强最为显著,在使用商用级别的硝酸盐作为传蓄热介质时,掌握氯杂质加速的材料腐蚀规律显得极为重要。如图 26 所示,氯离子通过 “活性腐蚀” 机制加速材料腐蚀,以铁元素为例阐述该机制发生的 4 个步骤 [100-101]:首先,金属熔盐中的氯杂质离子与不锈钢表面的氧化物 (如 Fe 2 O 3 ) 和氧发生反应生成 Cl 2 (S1);随后 Cl 2 通过腐蚀层渗透到腐蚀层 / 基体界面处,与基体的金属原子发生反应生成 FeCl 2 (S2);由于 FeCl 2 的饱和蒸气压较低,腐蚀层 / 基体界面处固态 FeCl 2 变为气态并向外扩散(S3);当腐蚀层中一定位置处的氧分压达到使 FeCl 2 发生氧化的临界分压时, FeCl 2 被氧化成铁氧化物并释放 Cl 2 (S4),步骤 S2~S4 的不断重复使材料的腐蚀速率明显增大。

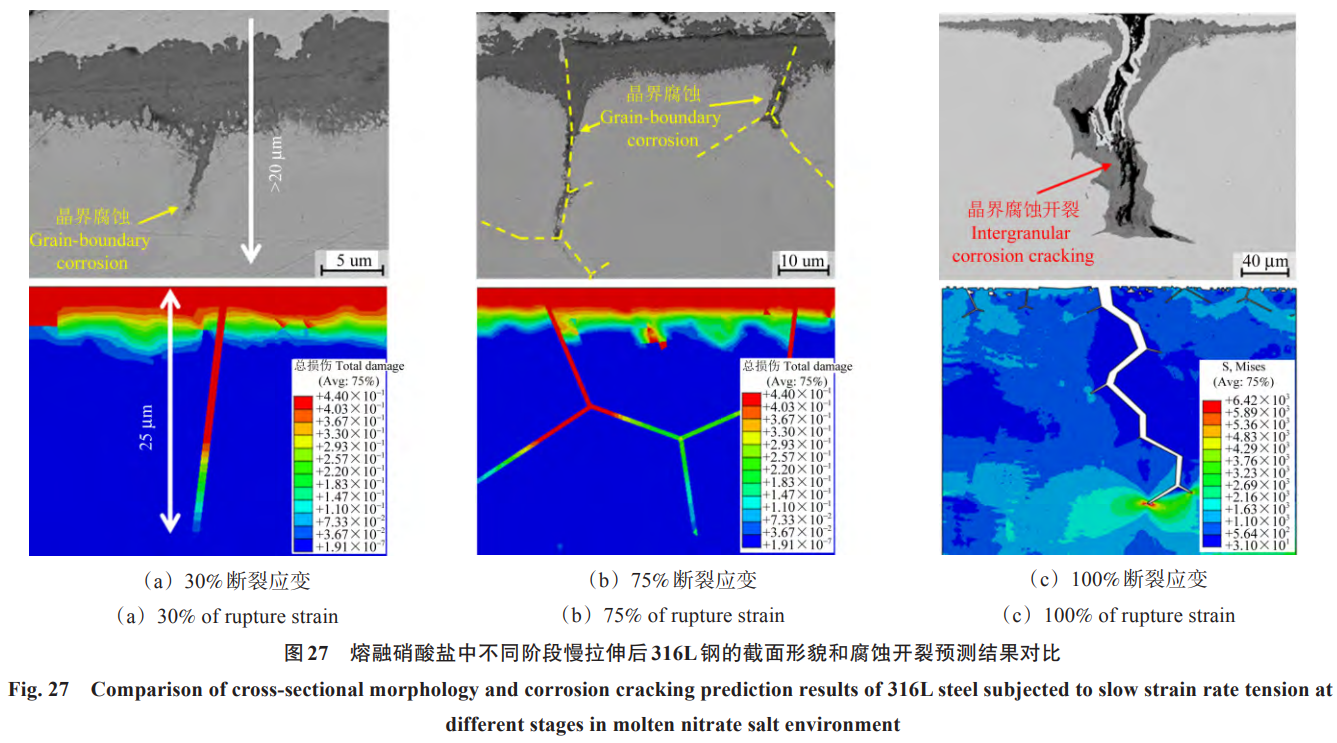

光热发电和熔盐储能系统中热载荷、机械载荷与熔盐腐蚀的交互作用是加速高温结构失效的主要因素。高温熔盐环境中,载荷引起的材料变形使材料内部微观结构发生变化,产生大量的缺陷 (如几何必须位错、位错亚结构以及亚晶界等),为金属原子提供短程扩散通道,从而加速了材料在熔盐中的腐蚀。如图 27 所示 [102],在慢拉伸条件下发生了晶界腐蚀现象;持续变形之下,腐蚀产物在晶界处发生开裂,引起了微裂纹在晶界处的萌生,熔盐在裂纹尖端进一步腐蚀基体,导致裂纹沿晶界不断扩展。对于多元损伤下裂纹的萌生与扩展分析,基于连续损伤力学模型的预测方法受到格外关注。首先,将应力和塑性应变修正的化学势引入到 Wagner 方程,通过耦合氯离子杂质影响的熔盐腐蚀速率参数,构建多元因素影响的晶粒熔盐腐蚀动力学方程,进一步考虑应力辅助晶界氧化 (Stress Assisted Grain Boundary Oxidation, SAGBO) 效应,构建晶界腐蚀动力学方程。其次,基于熔盐腐蚀深度定量描述熔盐腐蚀损伤,利用线性累积方法及刚度退化法,对慢拉伸条件下 316L 不锈钢的腐蚀与开裂行为进行了预测。由图 27 可知,模型对材料腐蚀行为、腐蚀开裂行为的预测效果与试验结果较为一致。

3.7 进展 5:多场耦合作用下涡轮盘合金疲劳裂纹扩展机制与模型

作为航空发动机最为关键的热端部件之一,涡轮盘在服役过程中承受很大的离心负荷和热负荷,其服役寿命很大程度上取决于粉末高温合金中疲劳损伤及其与蠕变、氧致损伤的交互作用 [103][104] 355-369。随着涡轮盘服役温度提高,氧致损伤 (应力 / 应变协助晶界氧化、动态脆化等) 对涡轮盘用粉末高温合金及粉末涡轮盘中疲劳裂纹扩展的影响变得更加显著 [105] 110702 [106] 265-274,氧致损伤促进的疲劳裂纹扩展行为对粉末涡轮盘疲劳寿命损伤容限设计提出了新的挑战。本节以涡轮盘用粉末高温合金为研究对象,通过控制环境气氛和载荷条件,揭示多场耦合作用下粉末高温合金疲劳裂纹扩展机制,基于试验结果,建立疲劳裂纹扩展模型。

对于涡轮盘合金,由于其优良的高温力学性能及疲劳裂纹扩展过程中蠕变载荷对裂纹尖端区域较短的作用时间,蠕变损伤对其疲劳裂纹扩展的影响比较有限,只有当温度高于 750℃,蠕变对疲劳裂纹扩展才产生明显的促进效应 [104] 355-369 [105] 110702 [106] 265-274 [107]。通过控制疲劳裂纹扩展试验的氧分压、温度和加载频率,较清楚地澄清了氧化损伤对粉末高温合金 [N18 和高熔点低溶解度 (Low Solvus High Refractory, LSHR) 合金] 疲劳裂纹扩展的影响规律,即当温度由 650℃增加到 725℃,环境由真空改为空气,N18 和 LSHR 合金疲劳裂纹扩展速率增加了 1~2 个数量级,疲劳裂纹由穿晶扩展转变为沿晶扩展,断口上沿晶二次裂纹的数量有明显增加,表明氧化损伤显著加速了高温合金疲劳裂纹扩展 [108]。除了载荷、环境外,氧化促进疲劳裂纹扩展还与涡轮盘合金微观组织密切相关。

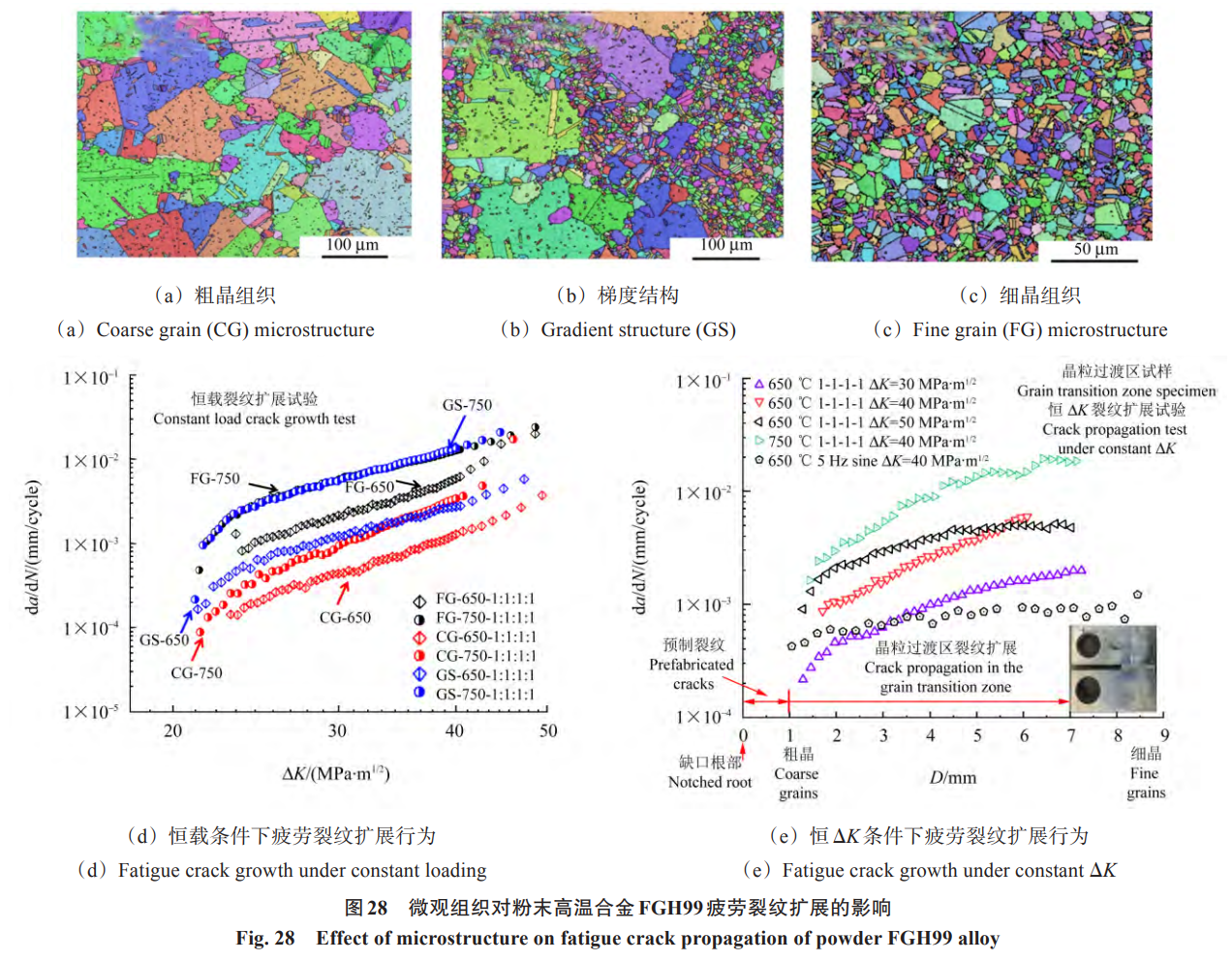

图 28 展示了 650℃和 750℃下空气中 FGH99 合金粗晶组织 [图 28 (a)]、梯度结构 [图 28 (b)] 以及细晶组织 [图 28 (c)] 的疲劳裂纹扩展速率,相比于细晶与梯度结构 FGH99 合金,粗晶 FGH99 合金疲劳裂纹扩展速率低了近 1 个数量级,具有更高的疲劳裂纹扩展抗力 [109] 107647。通过比较细晶和梯度结构 FGH99 合金的裂纹扩展速率可以发现,高温对于梯度结构疲劳裂纹扩展的促进作用更为显著。为更好地评估微观组织对疲劳裂纹扩展行为的影响,对梯度结构 FGH99 合金开展恒应力强度因子 (ΔK) 条件下的疲劳裂纹扩展试验,试验结果如图 28 (e) 所示,除了在 5Hz 正弦加载波形下测试的试样外,当疲劳裂纹由粗晶区向细晶区扩展时,疲劳裂纹扩展速率有明显提高。在 650℃、不同 ΔK 条件下,晶粒尺寸的变化对疲劳裂纹扩展速率的影响随着 ΔK 增加而减小,而在 ΔK=40MPa・m¹/²、不同温度时,晶粒尺寸的变化对疲劳裂纹扩展速率的影响随着温度的升高而增加。这表明温度越高,氧致损伤促进疲劳裂纹扩展行为对微观结构更加敏感,且氧致损伤与裂尖微观组织、应力应变状态、裂纹扩展速率密切相关 [109] 107647 [110]。

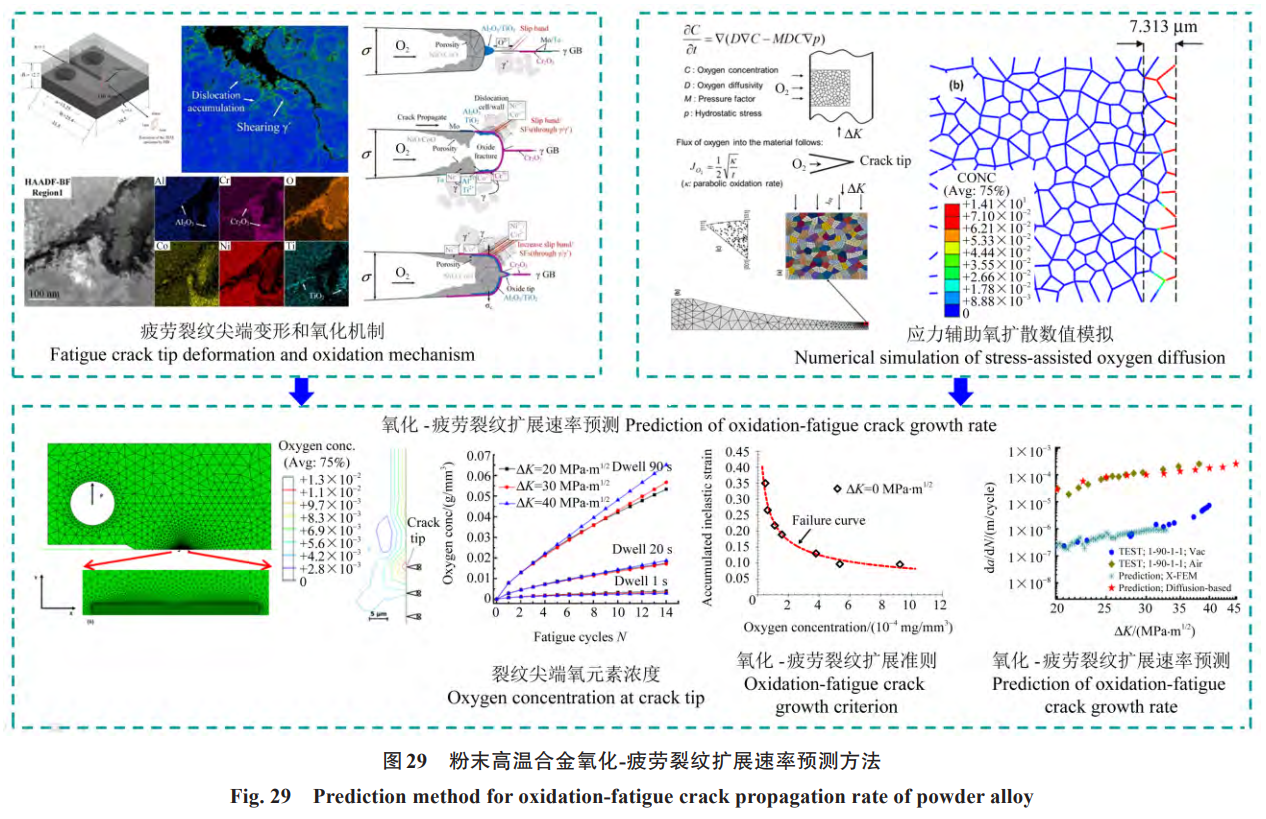

要实现高温合金氧致损伤促进疲劳裂纹扩展行为和扩展速率的精确预测需诠释疲劳损伤和氧致损伤的交互作用,并纳入相应的裂纹扩展速率预测模型中。如图 29 所示,在基于疲劳裂纹尖端变形与氧化表征的基础上,通过晶体塑性模型和裂尖应力协助晶界扩散相结合,发展了氧化 - 疲劳裂纹扩展速率预测方法 [105] 110702 [111-112]。通过晶体塑性模型模拟紧凑拉伸试样中裂纹尖端的变形,获得裂尖的应力应变状态,同时通过模拟氧元素在应力协助下的晶界扩散获得裂纹尖端氧元素的浓度分布,建立起耦合裂尖累积塑性应变和氧元素浓度的裂纹扩展准则,采用扩展有限元方法 (Extended Finite Element Method, XFEM) 模拟和预测了涡轮盘合金 RR1000 裂尖在氧化 - 疲劳耦合作用下的损伤及裂纹扩展速率,得到与试验相吻合的模拟结果。但由于缺乏裂尖应力 / 应变协助氧元素扩散系数和裂尖氧化损伤程度的准确表征,所建立的囊括裂尖氧化 - 疲劳损伤交互作用的裂尖开裂准则还有待进一步的发展和验证,考虑氧化损伤的疲劳裂纹扩展模型和数值模拟方法也有待进一步发展。

4、多学科交叉与数字化体系

4.1 多学科交叉

传统高温机械强度研究主要依赖连续介质力学和材料科学,通过试验测试和理论建模分析材料在高温环境下的变形与失效机制。当前,随着计算机技术和人工智能的飞速发展,高温机械强度研究正经历从传统学科向多学科交叉融合的范式转变。交叉学科是指通过打破传统学科边界,将两个或多个领域的理论、方法、技术进行系统性融合而形成的新型研究范式。它不是简单的学科叠加,而是通过跨领域知识的深度碰撞,催生新的研究工具与分析框架。例如,将量子力学与材料科学结合形成的计算材料学,把机器学习算法引入工程力学领域形成的智能力学,均是交叉学科的典型产物。在高温机械强度研究中,交叉学科体现为力学、材料科学、计算机科学、物理学、化学等学科的深度协同,通过整合不同领域的研究范式,突破单一学科的认知边界,从而更好地服务于高温机械装备的安全可靠性保障。

4.2 多学科交叉在高温机械强度中的进展

在多学科融合的推动下,数据驱动方法与模型驱动方法的集成应用,正成为高温结构寿命建模与预测的重要趋势。传统的物理模型依赖于复杂的损伤演化机制和专家知识,虽然具备明确的可解释性,但在高维、多源、强非线性的工程问题中存在推广性差、建模难度高、计算开销大等局限。相较之下,数据驱动方法通过对监测数据的高维特征学习,展现出良好的泛化能力和建模效率。数据驱动模型通过数据训练进行寿命预测,在此过程中需要识别输入和输出变量,并通过交叉验证优化超参数。特别是前馈人工神经网络 (Artificial Neural Network, ANN)[26] 106677、支持向量回归 (Support Vector Regression, SVR)[113]、随机森林 (Random Forest, RF)[114] 和高斯过程回归 (Gaussian Process Regression, GPR)[115] 在考虑平均应力和加载顺序等多重影响因素的循环寿命预测中得到了广泛的应用。与传统的机器学习模型相比,基于深度学习的模型由于其更复杂的模型结构,学习能力更强,ZHANG 等 [116] 通过收集多种材料的疲劳、蠕变数据,分别训练多种机器学习模型,结果证明,深度学习模型能够取得更佳的寿命预测效果。为了将已知的物理定律和约束条件整合到机器学习模型中,提出基于物理信息的机器学习 (Physics-Informed Machine Learning, PIML) 模型 [117],并因其较高的泛化性能而在寿命预测中受到越来越多的关注。ZHANG 等 [118] 结合模型训练中的损失函数与物理约束,将物理信息神经网络成功应用于 316 不锈钢的蠕变 - 疲劳寿命预测。尽管如此,PIML 模型仍然是一个黑盒模型,这在工程应用中是非常不方便的。符号回归 (Symbolic Regression, SR) 根据给定问题搜索最优函数形式和模型参数,为可解释性显式表达式提供了一种有效的解决方案 [119]。近年来,人们对基于 SR 的循环寿命预测进行了一些尝试。例如,REN 等 [120] 确定了交通用水泥稳定冷再生混合材料的疲劳寿命预测方程,将 SR 与半经验模型相结合,建立了多级加载下的剩余疲劳寿命预测方程,其中 SR 以材料含量和外加载荷为变量。

为了进一步利用实际工程结构服役过程中的状态监测数据,实时分析结构的剩余使用寿命 (Remaining Useful Life, RUL),多学科交叉发挥了重要作用。一般来说,机械结构的剩余使用寿命预测方法可以分为数据驱动方法、模型驱动方法及数据 - 模型混合驱动方法。模型驱动方法需要建立描述系统退化行为的物理模型,如 Paris 裂纹扩展模型、损伤演化模型,将物理模型与测量数据和使用工况相结合,确定模型参数并预测系统未来的退化行为。然而对于极为复杂的机械系统,很难完全掌握结构失效机制,也很难建立准确的物理模型用于预测。即使建立了高保真模型,受限于巨大的计算量很难将该方法应用于实时动态的 RUL 预测。数据驱动的方法,如深度神经网络并不依赖系统的失效物理模型,该方法利用当前监测数据及历史数据来评判机械系统的健康状态并预测未来发展,其预测的精度极大程度上依赖于数据集的质量。如果能够获得该结构或类似结构的所有故障模式数据,数据驱动的方法可以客观地考虑所有失效关系,从而有效避免人因误差。伴随人工智能技术的飞速发展,基于数据驱动的 RUL 预测方法越来越受到研究人员的关注。基于 NASA 公开的大型商用涡扇发动机 C-MAPSS 模拟数据集 [121],LI 等 [122] 提出融合机械系统多传感器数据的 RUL 预测方法,根据融合得到的健康指标利用维纳过程模型进行退化建模。任子强等 [123] 通过预测方差最小化优化权重系数以融合多源传感器数据,利用线性维纳过程模型预测发动机的 RUL。

对于实际的高温结构,单独使用数据驱动或模型驱动方法可能无法有效预测结构可靠性及 RUL,如将两种方法混合使用则可能极大提升预测能力。例如,在数据驱动方法中,失效物理行为的领域知识可以用数学模型表达。将数据驱动的方法与基于故障物理的理论模型相结合,可在不违背物理规律的同时保证计算效率。目前,研究人员结合 Paris 裂纹扩展模型与卡尔曼滤波算法、无际卡尔曼滤波算法以及粒子滤波算法开展了大量工作 [124],利用数据驱动算法在数据获取及参数更新方面的优势,可以动态调整 Paris 裂纹扩展模型参数,从而使实时裂纹扩展预测结果更接近实际裂纹长度。该混合驱动方法极大程度地提升了 RUL 预测的精度,且 RUL 的预测不确定性区间将随着数据的不断获取逐渐缩小。WANG 等 [125] 通过扩展有限元分析结构的疲劳裂纹扩展规律,使用代理模型方法进行运算降阶,并融合疲劳裂纹扩展模型与贝叶斯网络分析了结构疲劳加载下的 RUL。付洋等 [126] 构建了航空发动机涡轮盘振动数据与裂纹扩展规律的关系,通过动态贝叶斯网络建立退化模型,并采用粒子滤波算法进行退化跟踪与剩余使用寿命预测,通过全尺寸涡轮盘试验结果证明了该方法的有效性。

4.3 进展 1:用于预测蠕变寿命的约束机器学习与误差分析方法

高温结构材料的蠕变寿命预测是保障火电、核电等装备长期服役安全和结构完整性的关键科学问题之一。除传统的经验模型、唯象模型以及基于微观机制的蠕变机制模型外,机器学习 (Machine Learning, ML) 近年来也成为预测和优化材料性能 (包括蠕变性能) 的重要工具。为确保机器学习在蠕变寿命预测应用中的物理合理性和预测可靠性,近期研究建立了适用于蠕变寿命预测的物理约束机器学习算法 [127-130]。本节将以高温金属结构材料为例,阐述物理约束机器学习及其可靠性评估方法,并展示其在定量预测蠕变寿命中的应用。

研究表明,常规机器学习算法在长期蠕变寿命预测中存在一定局限性:尽管其预测结果通常具有较高的相关系数,但可能产生违背物理规律的拟合和外推结果,例如,局部过拟合、外推曲线交叉和回折等,导致显著的预测误差。为解决该问题,近期研究将蠕变断裂曲线的物理约束条件 (如一阶导数、二阶导数及温度相关导数) 与机器学习相结合,建立了适用于蠕变寿命预测的物理约束机器学习算法,并建立了系统的可靠性评估方法 [127] 239-251 [128] 5165-5176 [129] 923-937 [130] 3444-3457 [131],以确保模型的稳定性与可靠性。

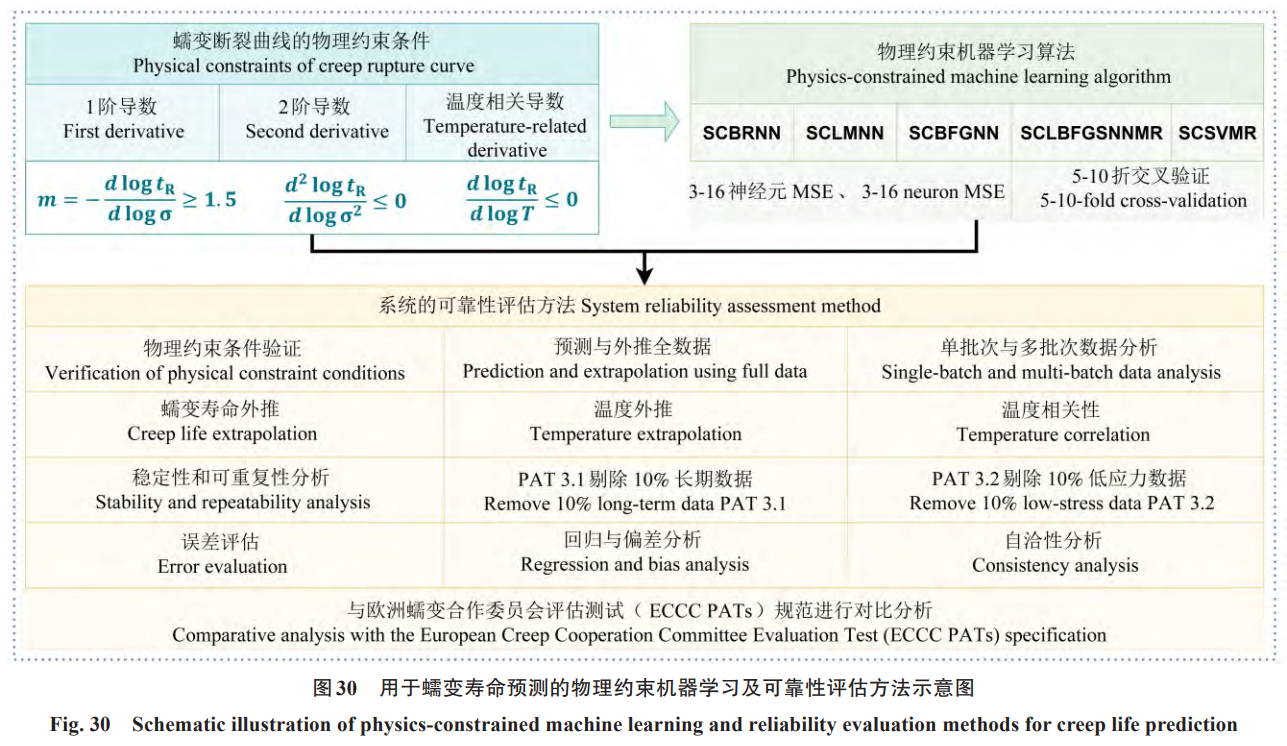

图 30 展示了该物理约束机器学习模型的构建流程及可靠性评估方法。物理约束条件的引入有效提升了预测结果的物理合理性,具体而言,一阶导数约束可避免长期外推曲线陡峭异常;二阶导数约束可防止预测曲线的震荡及不合理外推;温度相关导数约束则可避免不同温度下预测曲线的交叉现象。系统的可靠性评估方法包括:物理约束条件验证、单批次与多批次数据分析、蠕变寿命外推、稳定性与可重复性分析、回归与偏差分析以及算法自洽性分析等。最终,将物理约束机器学习算法的预测结果与欧洲蠕变合作委员会 (European Creep Co-operation Committee, ECCC) 评估测试 (Assessment Procedures, PATs) 规范进行对比分析。

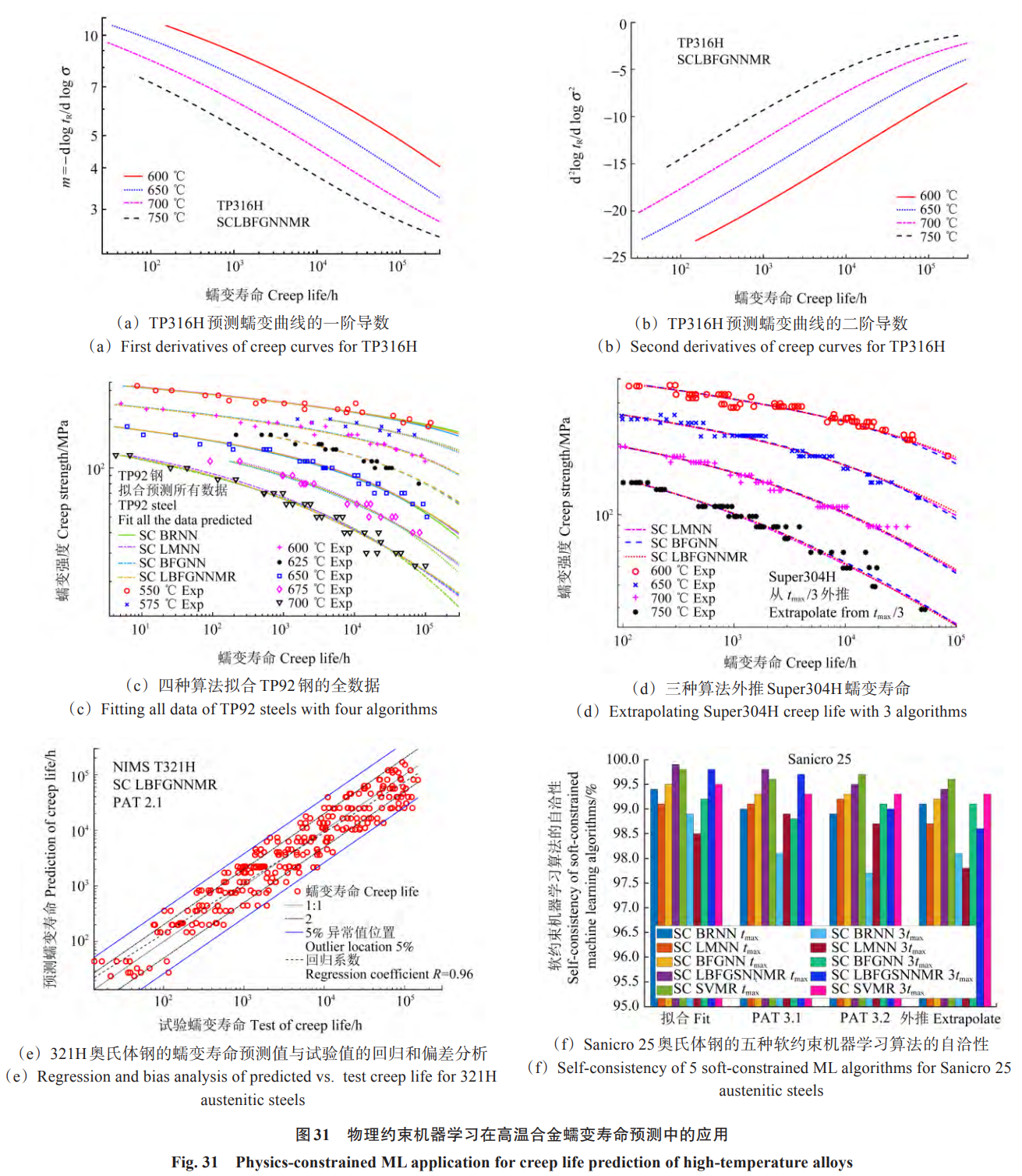

图 31 展示了物理约束机器学习算法在高温金属材料蠕变寿命预测中的应用实例。图 31 (a)~ 图 31 (b) 表明,该方法预测的 TP316H 钢蠕变曲线满足一阶导数和二阶导数的物理约束条件。图 31 (c) 展示了 4 种算法拟合 TP92 钢的全数据,模型拟合与外推效果良好且偏差较小。图 31 (d) 展示了利用 3 种算法外推 Super 304H 奥氏体钢的蠕变寿命,结果显示算法间高度一致且与试验数据吻合良好。图 31 (e) 所示为 321H 奥氏体钢蠕变寿命的预测值与试验值的回归与偏差分析,回归系数为 0.96;其中 3 个数据点偏离了 5% 异常值范围,可用于判断和预测材料的早期蠕变失效。图 31 (f) 以 Sanicro 25 奥氏体钢为例,展示 5 种软约束机器学习算法的自洽性,包括全数据拟合、PAT 3.1、PAT 3.2 和外推结果,均高于 97.5%。

系统的可靠性评估结果表明,所构建的物理约束机器学习模型能够对奥氏体钢、高铬钢、镍基合金等多种高温金属结构材料的蠕变性能进行稳定可靠的预测。该方法不仅满足 ECCC PATs 规范的要求,还通过精简约束条件,显著优化了评估测试流程。此外,该方法还被拓展应用于预测多种金属材料在变形过程中的晶界滑移行为 [132]。综上所述,所建立的物理约束机器学习框架,一方面,为物理信息机器学习的科学应用与可靠性评估提供了参考范例;另一方面,为定量评估和预测现有商用材料及新一代高温合金的长期服役安全性和可靠性提供了技术支撑。未来,将机器学习与蠕变机制模型进行深度融合,有望成为推动高温合金设计与服役性能预测的重要研究方向。

4.4 进展 2:基于深度学习方法的材料多轴循环变形及寿命研究

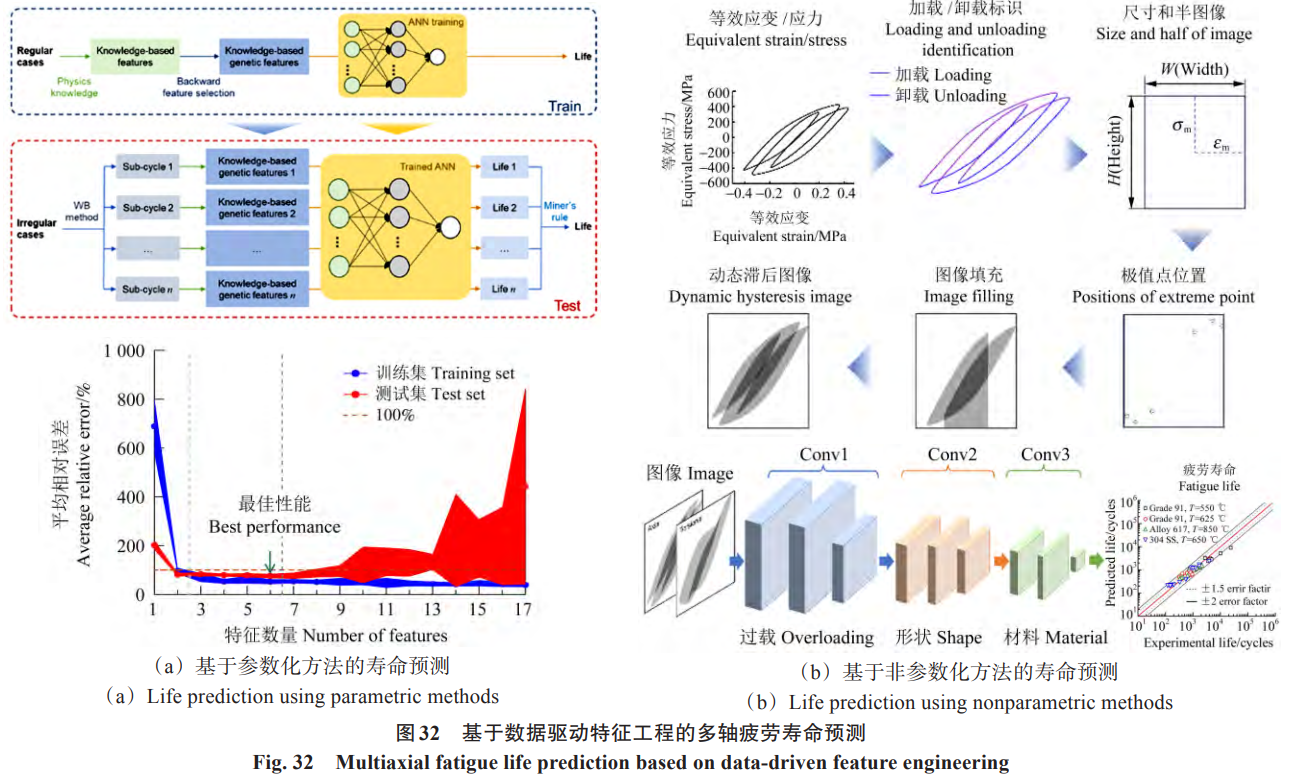

多轴复杂载荷下的局部应力应变历程具有显著路径相关性与非比例特征,传统基于单一损伤参量与经验标定的方法在跨材料与跨载荷谱外推时难以保证有效的预测精度。近年来,深度学习方法从 “数据驱动特征工程、物理机制融合和疲劳数据增强” 等 3 个方面,为多轴损伤参量构建与疲劳寿命预测提供了新的解决思路,并在若干典型工程材料与场景中验证了有效性 [133-141]。

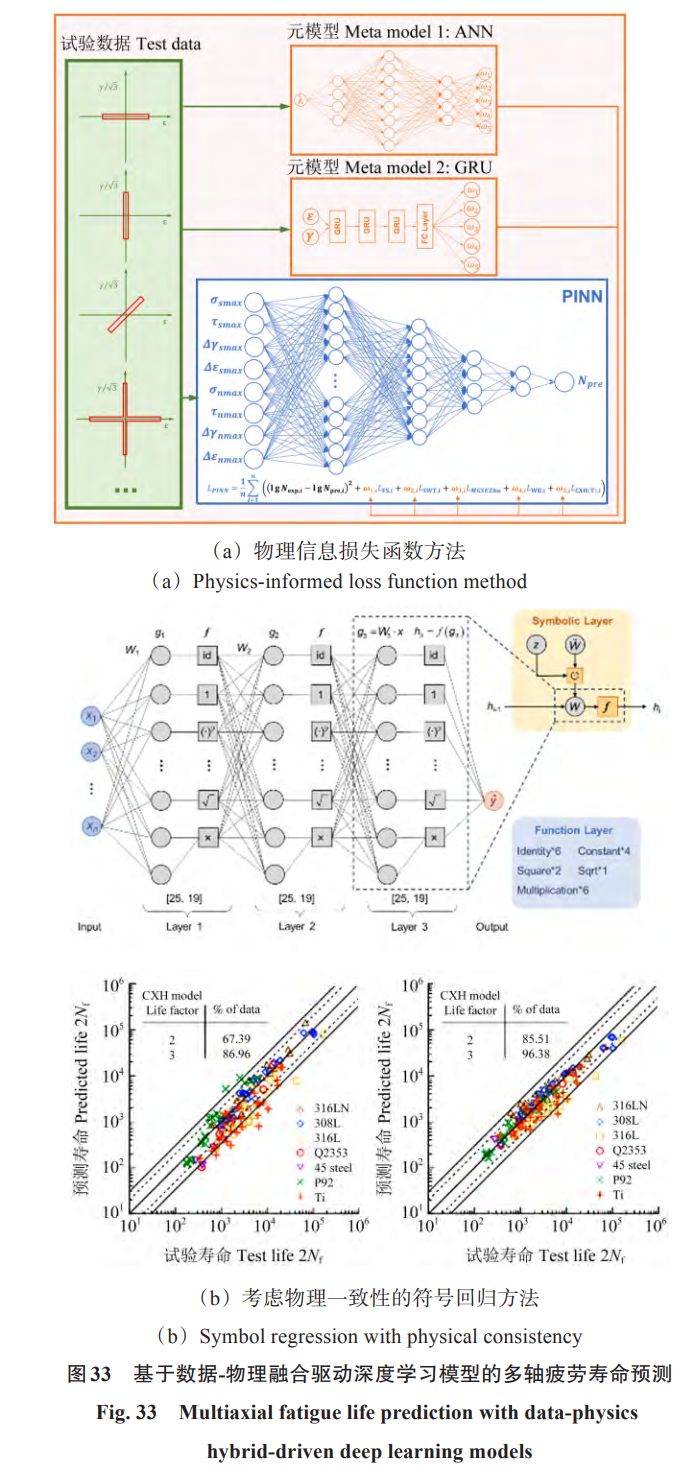

数据驱动特征工程以面向材料应力应变行为的特征编码和发掘为核心,围绕 “可判别、可迁移、可解释” 的目标构建有效的多轴疲劳表征。一方面,通过幅值、均值、相位差、非比例度等指标,以及疲劳强度 (Fatigue Strength, FS)、Chen-Xu-Huang 能量参数 (CXH) 等典型损伤参量进行参数化描述,并结合递归特征消除等筛选策略,从复杂多轴历程中提炼出对寿命最敏感的少数关键变量 [133] 2524-2537 [134] 107868 [图 32 (a)]。另一方面,通过构建滞环图像等非参数化高维表征,直观刻画不同应变路径下多轴滞环形状与能量耗散模式的差异,再以层次化卷积与迁移学习完成跨材料适配,在材料更替时仅需微调高层参数即可维持预测稳定性 [135] 107324 [136] 109802 [图 32 (b)]。在此基础上,引入类激活图、积分梯度与 SHAP 等可视化与归因工具识别模型关注特征,进一步理解模型推断根据。与经验模型相比,该类方法在非比例路径与复杂谱覆盖下显著提高了样本落入 1.5 倍寿命带内的比例,并在跨材料迁移时表现出更低的误差敏感性 [133] 2524-2537 [134] 107868 [135] 107324 [136] 109802。

在深度学习模型内部,将经验公式或理论模型嵌入网络结构与损失函数,构建数据 - 物理融合驱动的深度学习模型,可以显著压缩参数搜索空间并提升外推稳定性,进一步提升模型预测结果的物理一致性。基于 Coffin-Manson 方程、FS、SWT 和 CXH 等经典损伤参数,可以在神经元的权重约束和损失函数惩罚项中进行改进 [137] 20220392 [138] 108799,实现对模型训练过程的约束,得到的结果可以兼顾精度和物理一致性 [图 33 (a)]。此外,面向工程参数化需求,神经网络驱动的符号回归在量纲一致性约束下可以自动发现损伤参量的闭式表达,兼顾精度与可移植性;在多材料验证中,2 倍寿命带内比例达到约 90.58%,3 倍寿命带内比例达到约 98.55%[139] 110809 [图 33 (b)]。

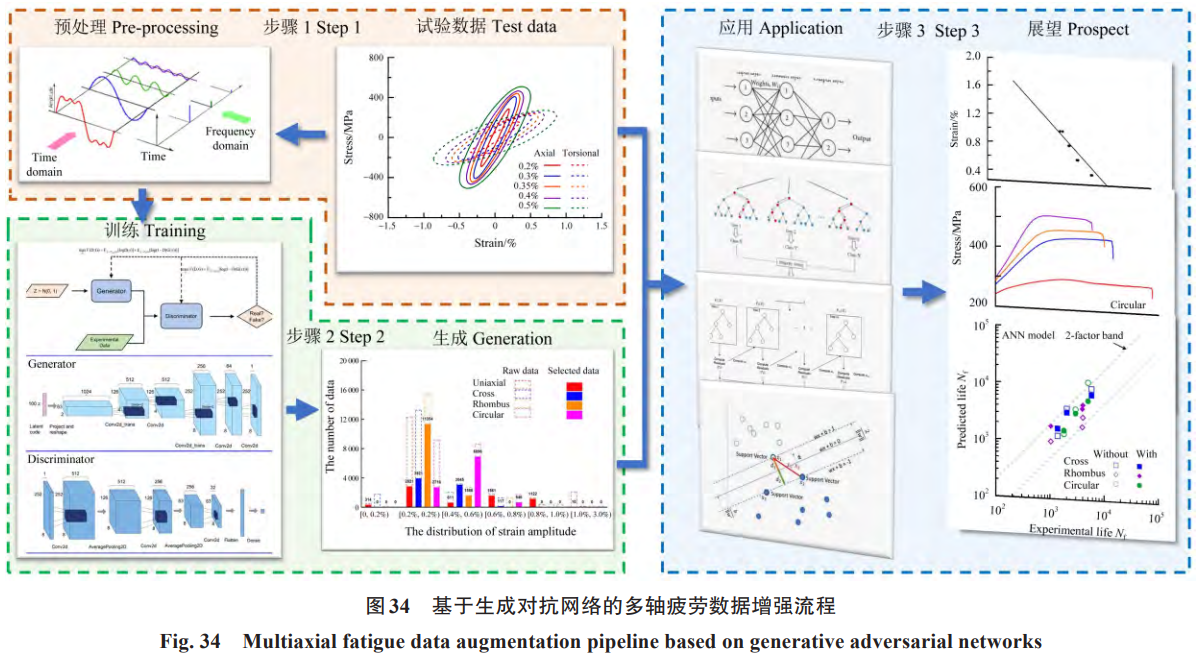

除了模型层面的改进,数据侧的增强同样关键。将应力 - 应变历程经傅里叶或时频编码,与寿命标签联合建模,可在深度卷积生成对抗网络框架下实现样本的同化与扩增,从而有效扩展训练分布并降低估计方差 [140] 106996,如图 34 所示。进一步地,基于条件生成对抗网络的可控增强以应变路径、幅值统计或材料标签为条件,同时生成与之匹配的应力响应与疲劳寿命,相较无条件增强更能覆盖非比例加载中多样的路径与相位组合 [141] 109216。在代表性数据集上,该策略使多种基线模型的均方根误差最高下降约 46.2%,结果重复性的标准差最高下降约 51.7%,不同浅层机器学习模型亦获得显著提升;面向极小样本情形,结合循环一致约束的循环式增强可进一步带来 35%~91% 的精度改善。

在多轴疲劳背景下,将损伤演化、循环本构以及应力 - 应变关系等物理机制融入深度学习过程,能够显著提升模型对实际工况的适配性。引入物理相关特征量与先验约束,增强输入与寿命之间的有效关联,缩小参数可行域并加速收敛,使模型将表达能力集中到传统方法难以刻画的非线性耦合特征上。将机制项写入损失函数或结构约束,还能保障量纲与物理一致性,提升结果的可解释性与可靠性,同时降低对大规模标注数据的依赖。总体而言,机制与数据融合的混合范式有望弥合理论模型与经验方法之间的鸿沟,产出更准确、可审计的疲劳寿命预测结果。

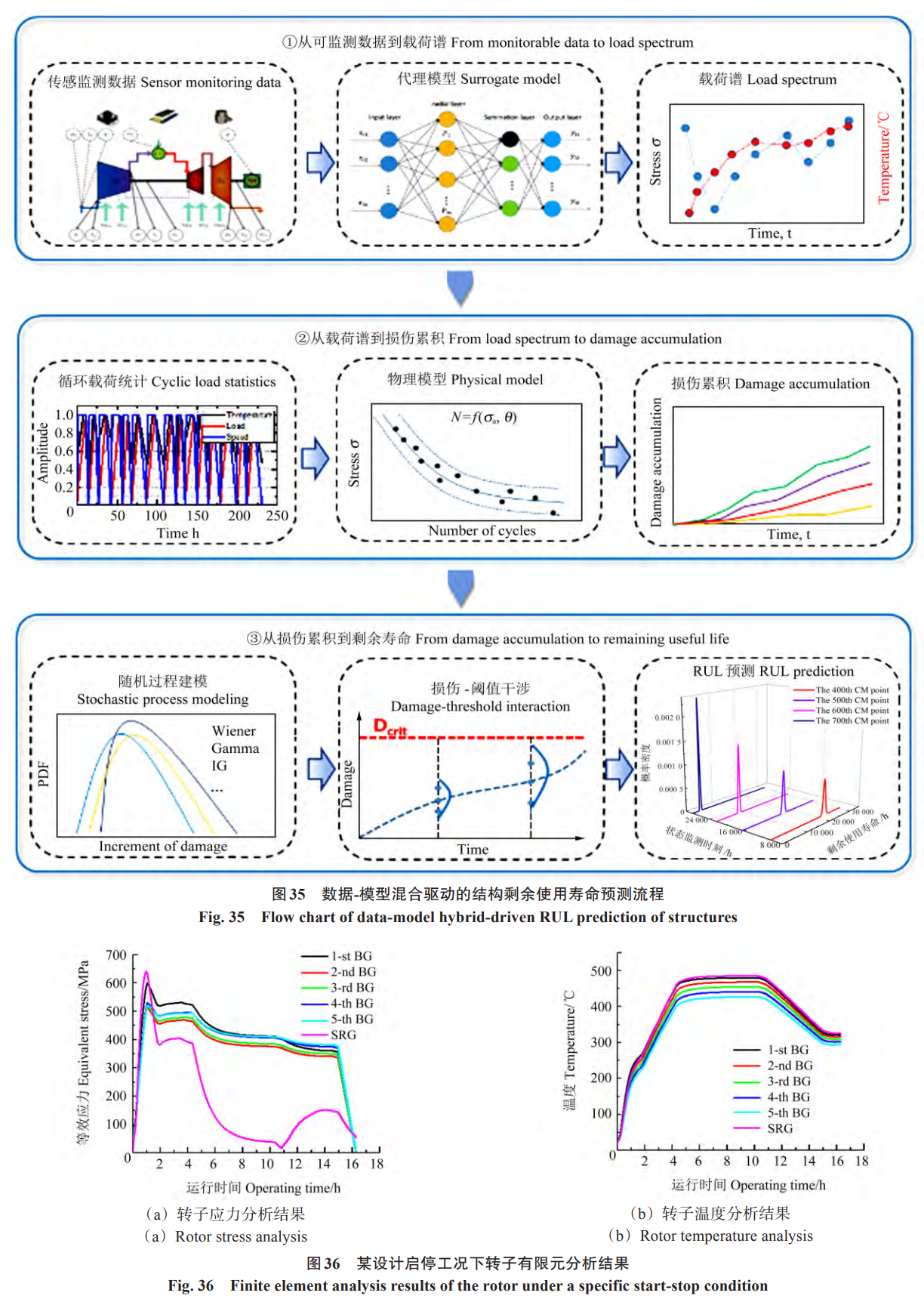

4.5 进展 3:融合监控数据与失效物理模型的结构剩余使用寿命预测方法

近期,研究团队从高温部件的失效物理机制出发,提出了融合状态监测数据、失效物理模型与随机过程统计理论的高温结构可靠性分析与剩余使用寿命预测方法 [142-143]。该方法的实施流程如图 35 所示。具体流程为:①载荷信息映射。在线监测数据反映了部件的运行工况信息,通过输入到离线构建的代理模型可以在线输出弱点位置时间相关的载荷信息。②损伤累积映射。根据获得的载荷谱,分析其载荷模式并进行载荷循环统计,将其输入至失效物理模型进行损伤分析,从而获得若干启停周次后的损伤累积结果。③剩余使用寿命预测。将损伤累积过程视为随机过程,利用随机过程模型进行退化建模。通过关联损伤阈值,使用累积损伤 - 损伤阈值干涉准则即可求解得到系统运行至指定时刻的可靠性程度及剩余使用寿命。

该流程考虑结构在服役过程中的损伤累积与演化,通过数据 - 模型混合驱动方法实现损伤监测与预测。目前已推广应用于电厂汽轮机组的健康管理,为汽轮机转子等关重部件的预测性维护提供技术支持。具体而言,需要建立高保真的汽轮机转子有限元分析模型,通过采取热力耦合建模,根据汽轮机转子的运行工况分为启动 - 稳态运行 - 停机 3 个过程,运行中涉及的基本加载工况参数为蒸汽温度、功率负荷和转速,在实际应用中能够反映转子的状态信息。汽轮机转子叶根槽 (Blade Grooves, BGs) 和应力释放槽 (Stress Relief Groove, SRG) 的有限元分析结果如图 36 所示。其中,SRG 和 1-st BG 的应力水平与表面温度的幅度最大,被视为潜在的弱点位置。

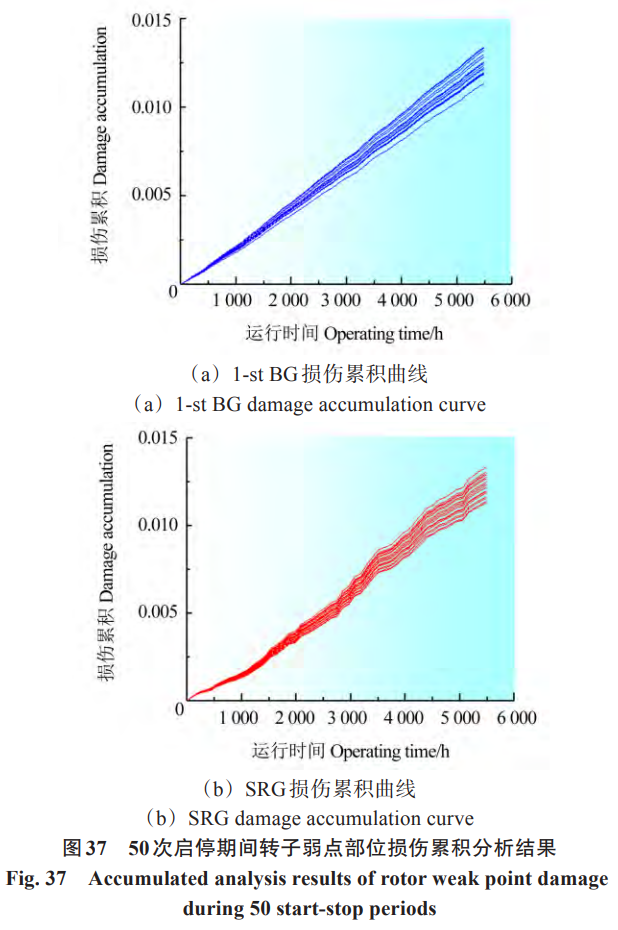

将转速、负荷、升转速率、升负荷速率等作为神经网络的输入参数,通过有限元仿真积累的上千组数据点训练深度神经网络,从而建立从状态监测参数到载荷时间历程信息的映射关系。紧接着,采用工程中常用的疲劳 - 蠕变寿命评估模型,进一步通过贝叶斯方法量化考虑模型不确定性 (模型形式和模型参数),基于历史积累的运行工况数据生成 50 次启停曲线,最终转子两个弱点部位的损伤累积分析结果如图 37 所示。相比之下,由于应力释放槽主要由热应力主导损伤,因此受运行工况变化影响较大,累积损伤曲线有波动式上升

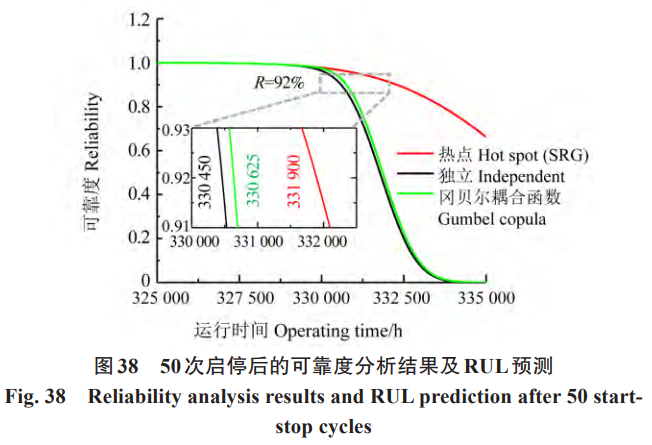

最后,为了评估转子运行可靠性并考虑转子两个薄弱部位的失效相关性,采用多随机过程模型融合进行概率损伤累积建模,预测损伤累积发展。在此基础上结合 Copula 函数建立联合失效评估函数,分析转子系统运行可靠度,50 次启停后的可靠度分析结果如图 38 所示。若以 92% 可靠度为转子寿命阈值,则考虑失效相关性的 RUL 预测结果为 330000~331000h。该分析结果可为转子运维管理提供一定指导,未来可进一步开发相应机载系统,服务汽轮机智慧化寿命管理。

4.6 进展 4:结合计算机软件技术的高温结构强度分析工具

对于承受循环载荷和高温环境的结构,蠕变 - 疲劳失效是其主要的破坏形式。为预测这类部件的设计使用寿命,研究者构建了诸多经验型或物理机制驱动的本构模型用于描述其应力 - 应变关系及损伤演化规律。但在实际工程中,由于材料缺陷、载荷波动、制造公差以及模型认知不完善等随机 / 人为不确定性的存在 [144-145],迫切需要引入概率可靠性评估方法以获得更精准的设计寿命。现有的概率可靠性评估体系主要包括解析法、数值模拟法和代理模型法 [146]。无论采用何种方法,可靠性评估面临的一个共性难题是基础数据的匮乏 —— 高可靠性部件在蠕变 - 疲劳载荷下的真实失效数据极为匮乏,而相关试验数据的获取又需耗费大量时间和人力成本。因此,借助有限元软件的开发,有限元方法已成为可靠性评估的必要工具。然而相较于传统疲劳可靠性评估,蠕变 - 疲劳可靠性评估在试验数据积累、复杂损伤 / 寿命模型处理、多重不确定性量化以及结构有限元计算成本控制等方面面临更大挑战。

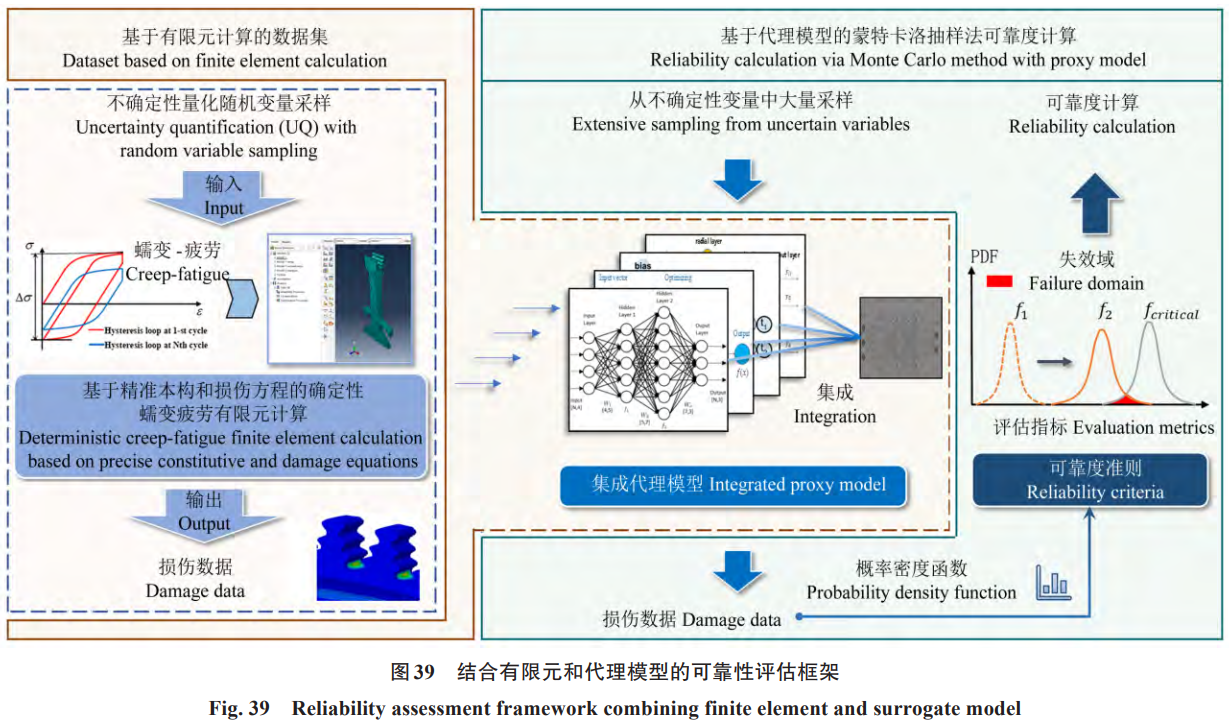

随着计算机技术与智能算法的发展,代理模型凭借其计算效率和合理精度在分类与回归问题中得到广泛应用。通过替代有限元计算实现数据积累,将代理模型应用于概率分析问题可显著减少计算负担,为可靠性评估提供通用化解决方案 [147]。基于代理模型的蠕变 - 疲劳可靠性评估框架如图 39 所示。

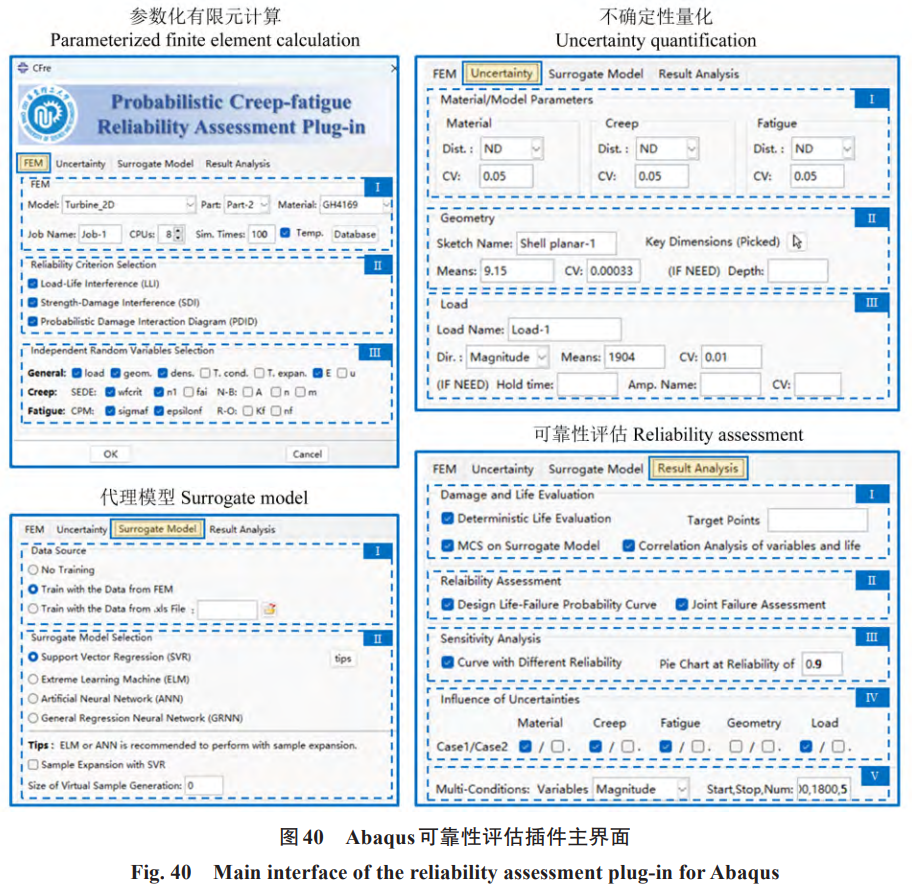

首先,将输入的材料属性、几何尺寸、载荷等随机变量离散化,开展批量有限元计算,积累数据集,包括随机变量的输入及损伤数值的输出,并基于此训练代理模型。代理模型可选用集成学习的思想提高精确度和普适性。基于代理模型,快速得到变量蒙特卡洛抽样 (Monte Carlo Sampling, MCS) 输入的响应输出,从而获取损伤的概率分布,最终,开展损伤结果的可靠性评估。此类数据物理混合驱动的方法通过计算科学高效灵活地解决特定设计问题,为概率可靠性评估提供了通用技术手段。然而对于工程人员而言,构建合理代理模型、实施蒙特卡罗模拟等复杂操作仍难以掌控,通常需要专门开发的程序支持。虽然 Matlab 提供机器学习工具箱,但 Abaqus 等商业有限元软件并未深度集成先进的数据处理算法。在缺乏稳健实用评估工具的情况下,工程实践中仍依赖简单的物理或经验模型进行蠕变 - 疲劳寿命设计,通过设置充足安全系数来预留失效裕度,这种做法往往导致过度保守设计。因此,开发多功能的、纳入不确定性的概率可靠性分析软件的集成具有重要意义。由于结构分析往往需要借助有限元仿真软件,将可靠性分析功能以二次开发的形式集成到 Ansys、Abaqus 等商业有限元软件当中更适合工程人员使用,避免了跨软件的操作。

在商业有限元软件中,二次开发是提高其性能和实现自动化的最有力方法之一。经过几十年的发展,相应二次开发工具大致可分为子程序、面向对象编程的脚本、插件 3 类。子程序是对有限元底层计算逻辑的扩展,而随着 Python 和 Matlab 等面向对象编程语言的成熟,面向对象编程的脚本被广泛应用于有限元软件中,帮助研究人员处理重复性工作,或以非侵入方式将数学公式嵌入软件中。近年来,带有图形用户界面 (Graphical User Interface, GUI) 的插件受到了关注。插件将逻辑操作和批量有限元法操作封装在后端程序中,并通过前端的 GUI 简化了分析方法的流程。开源的 Abaqus 插件 CFre [148] 发布于 Github,用于面向蠕变 - 疲劳损伤部件的概率可靠性评估。该插件核心代码基于 Python 编程环境开发,基于有限元数据和代理建模方法,通过蒙特卡洛模拟计算结果并自动输出可视化的评估结果。该插件主要包括参数化有限元计算、不确定性量化、代理模型、可靠性评估 4 个模块,其主界面如图 40 所示。

基于该插件,可实现确定性寿命评估、抽样结果概率分布拟合、变量相关性分析、失效敏感性分析、失效概率计算等结果的可视化,实现快速的蠕变 - 疲劳可靠性评估。经过定量对比,所发展的基于代理模型方法的插件在满足工程精度要求的前提下,其可靠性计算效率相较传统高保真有限元模拟提升约 2 个数量级。综合来看,以 CFre 插件为代表的集成化工具,通过提供标准化的分析流程与必要的定制化选择,显著降低了先进概率可靠性评估方法的应用门槛。这种标准化与灵活性相结合的特点,为高温结构实现更精准的寿命预测和更有效的轻量化设计创造了条件,推动了相关设计方法从依赖经验安全系数向基于可靠性的优化设计转变。同时,通过清晰的图形用户界面和自动化分析流程,不同专业背景的研究人员与工程师可以更方便地共享和交流数据、模型及分析结果,从而加速了设计方案的迭代与优化进程。此外,该插件的开放式结构使得研究人员能够根据具体需求,灵活添加或修改相关算法与功能,以满足更复杂、更具体的工程实际需求。随着人工智能技术的发展,未来的二次开发工具可能将进一步整合机器学习与深度学习算法,以自动优化参数选择、改进代理模型的精度与泛化能力。这种智能化的插件工具不仅能够进一步提升分析的效率和精度,而且能够动态地适应复杂、多变的工程条件。

5、结论与展望

随着全球能源结构的转型与高端制造技术的跨越式发展,面向石化装置、燃气轮机、核电设备及航空发动机等的高温构件正面临更加苛刻的服役环境,其高效、稳定与长寿命运行对高温机械强度研究提出了新的要求。高温机械强度的基础理论研究最初以经验公式和简化损伤模式为主,逐步向多尺度、多损伤和多学科交叉融合的系统化研究方向演进。本文围绕该领域若干前沿问题展开述评,总结了当前的重要研究进展:

在多尺度建模与损伤机制方面,首先介绍了基于小试样的材料高温力学性能测试方法,验证了小试样在获取蠕变行为参数方面的可行性;基于 Eshelby 夹杂理论 - 晶体塑性耦合框架下,探究了形状记忆合金热 - 力耦合细观力学行为,定量再现峰值应变、温度与加载速率等因素的影响;建立了基于双尺度建模方法的蠕变 - 疲劳寿命预测流程,揭示了孔边薄弱位置的细观损伤演化机制,进一步纳入残余压应力与表层塑性层效应,实现对孔挤压提升寿命的应用与验证。

在多机制耦合损伤与寿命预测方面,首先构建应力应变混合控制的蠕变 - 疲劳加载模式,揭示了损伤的主导与耦合机制;发展了反映力学性能退化的损伤变量与损伤分级图方法,实现寿命退化的可视化判定;建立了蠕变 - 疲劳 - 氧化三维交互评定与寿命预测方法,在精准寿命预测的前提下提升了失效包络的保守性;通过应力 / 塑性应变修正化学式并引入应力辅助晶界氧化效应,精确预测了熔盐环境材料的腐蚀开裂行为;结合扩展有限元方法,发展了面向涡轮盘粉末高温合金的氧化 - 疲劳裂纹扩展速率预测方法。

在多学科交叉与数字化体系方面,构建了物理约束 / 物理信息机器学习框架,提升了长期蠕变寿命外推可靠性,并拓展至晶界行为等机制量的可预测化;形成了 “滞环图像特征 - 迁移学习 - 机制项正则 / 结构约束 - 符号回归 - 数据增强” 的多轴非比例载荷寿命建模路线,在精度、可解释性与可迁移性之间取得平衡;建立了 “载荷信息映射 - 损伤累积 - 随机退化过程” 的结构剩余使用寿命预测流程,实现了融合代理模型和失效物理的在线可靠性评估与寿命判定。

展望未来,高温机械强度研究将持续聚焦多物理场耦合机制的深入揭示、智能化寿命决策工具的高效集成,以及工程可推广性的标准体系构建:

在复杂高温环境 (应力、腐蚀、辐照等多因素耦合) 下,构件失效表现出强非线性、强耦合与显著的时效特征。未来需从微观损伤起源出发,系统厘清多物理场之间的相互作用与耦合路径,构建统一而可解析的高温力学行为模型,为寿命预测奠定坚实的理论基础。

在空间尺度上,深化对裂纹起源机制的认识、揭示小尺度裂纹扩展规律、建立材料与结构多尺度失效的建模方法仍是难以回避的科学难题。同时,应发展计算机辅助的虚拟试验与小试样试验相结合的手段,并面向高温芯片与光电子器件的微纳制造,突破微纳缺陷演变的快速测试与表征方法,建立微纳结构寿命测试与理论建模框架。

在时间尺度上,亟须深入揭示金属与合金蠕变速率的应力依赖机制,厘清低温 / 中温蠕变与疲劳、腐蚀、氢损伤、液态金属脆化及辐照等多损伤机制的相互作用,并面向超长寿命应用 (如核废料存储容器) 开展寿命预测研究。同时,应发展能够准确刻画损伤机制的加速寿命试验方法,以克服现有测试手段误差大、跨尺度预测不足的局限。在高温复杂环境下,由于失效过程难以完全由确定性模型描述,概率论与统计学方法仍值得深入探索。

智能决策算法的引入将赋予高温构件寿命管理更高的实时性与精准性。基于物理建模与数据驱动融合的混合建模范式,有望在数据稀疏、工况多变等典型工程条件下实现自适应寿命预测。同时,结合图神经网络、多尺度特征提取与迁移学习等新兴技术,可实现从材料试验、过程监测到寿命评估的全流程智能化建模与决策。

标准体系的建设与完善将是推动研究成果走向工程转化的关键保障。一方面,应加快制定面向高温构件多损伤评定、智能预测方法、小试样评价技术等方面的技术标准与试验规范;另一方面,需建立多源数据开放共享机制与可追溯的模型验证平台,促进跨单位、跨领域间的协同创新与成果转化效率。

综上所述,高温机械强度研究正处于基础突破与工程融合的关键阶段。通过机制认识的持续深化、方法路径的持续演进与平台体系的协同构建,有望建立更加完善的理论支撑与技术体系,全面赋能高温结构的智能设计、安全评估与服役管理。

致谢

本文研究工作部分得到国家自然科学基金重点项目的资助 (资助号:52130511)。作者衷心感谢华东理工大学李凯尚博士、王康康博士、孙莉博士、谷行行博士、聂文睿博士、唐源泽博士,西南交通大学康国政教授、于超教授,南京工业大学王小威教授、李恒博士、许乐博士,南京航空航天大学江荣副教授,天津大学陈旭教授、石守稳副教授,西北工业大学孙兴悦副教授,杭州电子科技大学贺君敬副研究员以及中国机械工程学会材料分会高温材料及强度委员会。

参考文献 (References)

[1] 涂善东。高温结构完整性原理 [M]. 北京:科学出版社,2003:1-84. TU Shantung. High temperature structural integrity [M]. Beijing:Science Press,2003:1-84.(In Chinese)

[2] DA C ANDRADE E N. On the viscous flow in metals, and allied phenomena[J]. Proceedings of the Royal Society of London Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character,1910,84(567):1-12.

[3] BETTERIDGE W,SHAW S W K. Development of superalloys[J]. Materials Science and Technology,1987,3(9):682-694.

[4] LARSON F R,MILLER J. A time-temperature relationship for rupture and creep stresses[J]. Journal of Fluids Engineering,1952,74(5):765-771.

[5] PRAGER W. A new method of analyzing stresses and strains in work-hardening plastic solids[J]. Journal of Applied Mechanics,1956,23(4):493-496.

[6] ENNIS P J,CZYRSKA-FILEMONOWICZ A. Recent advances in creep-resistant steels for power plant applications[J]. Sadhana,2003,28(3):709-730.

[7] LEMAÎTRE J,CHABOCHE J L. Aspect phénoménologique de la rupture par endommagement[J]. Journal of Applied Mechanics,1978,2(3):317-365.

[8] QU S,AN X H,YANG H J,et al. Microstructural evolution and mechanical properties of Cu-Al alloys subjected to equal channel angular pressing[J]. Acta Materialia,2009,57(5):1586-1601.

[9] YANG X F,XI Y Z,HE C Y,et al. Chemical short-range order strengthening mechanism in CoCrNi medium-entropy alloy under nanoindentation[J]. Scripta Materialia,2022,209:114364.

[10] VENKATARAMAN A,SANGID M D. A crystal plasticity model with an atomistically informed description of grain boundary sliding for improved predictions of deformation fields[J]. Computational Materials Science,2021,197:110589.

[11] ZHAO Y L,SONG Q H,JI H S,et al. Multi-scale modeling method for polycrystalline materials considering grain boundary misorientation angle[J]. Materials & Design,2022,221:110998.

[12] LI D F,BARRETT R A,O’DONOGHUE P E,et al. A multi-scale crystal plasticity model for cyclic plasticity and low-cycle fatigue in a precipitate-strengthened steel at elevated temperature[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids,2017,101:44-62.

[13] GOH C H,WALLACE J M,NEU R W,et al. Polycrystal plasticity simulations of fretting fatigue[J]. International Journal of Fatigue,2001,23:423-435.

[14] MUSINSKI W D,MCDOWELL D L. Microstructure-sensitive probabilistic modeling of HCF crack initiation and early crack growth in Ni-base superalloy IN100 notched components[J]. International Journal of Fatigue,2012,37:41-53.

[15] BRIFFOD F,SHIRAIWA T,ENOKI M. Microstructure modeling and crystal plasticity simulations for the evaluation of fatigue crack initiation in α-iron specimen including an elliptic defect[J]. Materials Science and Engineering:A,2017,695:165-177.

[16] ZHAO N L,WANG W Z,LIU Y Z. Intergranular mechanical behavior in a blade groove-like component by crystal plasticity model with cohesive zone model[J]. Engineering Fracture Mechanics,2018,201:196-213.

[17] SHANGGUAN W B,LU Z H. Experimental study and simulation of a hydraulic engine mount with fully coupled fluid-structure interaction finite element analysis model[J]. Computers & Structures,2004,82(22):1751-1771.

[18] ZHU S P,LIU Q,PENG W W,et al. Computational-experimental approaches for fatigue reliability assessment of turbine bladed disks[J]. International Journal of Mechanical Sciences,2018,142/143:502-517.

[19] MCDOWELL D L,DUNNE F P E. Microstructure-sensitive computational modeling of fatigue crack formation[J]. International Journal of Fatigue,2010,32(9):1521-1542.

[20] BIN SAJURI Z,MIYASHITA Y,HOSOKAI Y,et al. Effects of Mn content and texture on fatigue properties of as-cast and extruded AZ61 magnesium alloys[J]. International Journal of Mechanical Sciences,2006,48(2):198-209.

[21] ZHANG Y C,LI X L,YUAN S H,et al. High-cycle-fatigue properties of selective-laser-melted AlSi10Mg with multiple building directions[J]. International Journal of Mechanical Sciences,2022,224:107336.

[22] CHEN B,JIANG J,DUNNE F P E. Is stored energy density the primary meso-scale mechanistic driver for fatigue crack nucleation?[J]. International Journal of Plasticity,2018,101:213-229.

[23] BANDYOPADHYAY R,SANGID M D. Crystal plasticity assessment of inclusion- and matrix-driven competing failure modes in a nickel-base superalloy[J]. Acta Materialia,2019,177:20-34.

[24] TINGA T,BREKELMANS W A M,GEERS M G D. Application of a multiscale constitutive framework to real gas turbine components[J]. Advanced Materials Research,2011,278:253-258.

[25] WANG R Z,GU H H,ZHU S P,et al. A data-driven roadmap for creep-fatigue reliability assessment and its implementation in low-pressure turbine disk at elevated temperatures[J]. Reliability Engineering & System Safety,2022,225:108523.

[26] GU H H,WANG R Z,ZHU S P,et al. Machine learning assisted probabilistic creep-fatigue damage assessment[J]. International Journal of Fatigue,2022,156:106677.[27] 黄文彬,曹铁山,王威,等。基于小试样的定向凝固镍基合金蠕变性能评估方法 [J]. 机械工程材料,2024,48 (4):15-20. HUANG Wenbin,CAO Tieshan,WANG Wei,et al. Evaluation method for creep properties of directional solidification nickel-based alloys based on small samples [J]. Materials for Mechanical Engineering,2024,48 (4):15-20.(In Chinese)

[28] SONG D,YU C,ZHANG C Z,et al. Superelasticity degradation of NiTi shape memory alloy in wide ranges of temperature and loading level:experimental observation and micromechanical constitutive model[J]. International Journal of Plasticity,2023,161:103487.

[29] SONG D,SHI W X,XU B,et al. A thermo-mechanically coupled constitutive model for temperature- and rate-dependent cyclic functional degradation of NiTi shape memory alloys[J]. Acta Mechanica Sinica,2025,42(1):425060.

[30] ZHOU T,KANG G Z,YIN H,et al. Modeling the two-way shape memory and elastocaloric effects of bamboo-grained oligocrystalline shape memory alloy microwire[J]. Acta Materialia,2020,198:10-24.

[31] YU C,CHEN T L,YIN H,et al. Modeling the anisotropic elastocaloric effect of textured NiMnGa ferromagnetic shape memory alloys[J]. International Journal of Solids and Structures,2020,191/192:509-528.

[32] YU C,ZHOU T,KAN Q H,et al. A two-scale thermomechanically coupled model for anomalous martensite transformation and elastocaloric switching effect of shape memory alloy[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids,2022,164:104893.

[33] KUMAR J,VENUGOPAL RAO A,GANESH SUNDARA RAMAN S,et al. Creep-fatigue damage simulation at multiple length scales for an aeroengine titanium alloy[J]. International Journal of Fatigue,2018,116:505-512.

[34] HUO J Z,SUN D B,WU H Y,et al. Multi-axis low-cycle creep/fatigue life prediction of high-pressure turbine blades based on a new critical plane damage parameter[J]. Engineering Failure Analysis,2019,106:104159.

[35] LIAO D,ZHU S P,QIAN G A. Multiaxial fatigue analysis of notched components using combined critical plane and critical distance approach[J]. International Journal of Mechanical Sciences,2019,160:38-50.

[36] PARK S,JUNG J,CHO W,et al. Predictive dual-scale finite element simulation for hole expansion failure of ferrite-bainite steel[J]. International Journal of Plasticity,2021,136:102900.

[37] DONG Y W,ZHU Y L,WU F H,et al. A dual-scale elastoviscoplastic constitutive model of metallic materials to describe thermo-mechanically coupled monotonic and cyclic deformations[J]. International Journal of Mechanical Sciences,2022,224:107332.

[38] FU Y C,GE E D,SU H H,et al. Cold expansion technology of connection holes in aircraft structures:a review and prospect[J]. Chinese Journal of Aeronautics,2015,28(4):961-973.

[39] LIU W C,WU G H,ZHAI C Q,et al. Grain refinement and fatigue strengthening mechanisms in as-extruded Mg-6Zn-0.5Zr and Mg-10Gd-3Y-0.5Zr magnesium alloys by shot peening[J]. International Journal of Plasticity,2013,49:16-35.

[40] 刘华兵. GW83 镁合金喷丸强化及其表征研究 [D]. 上海:上海交通大学,2021:36-71. LIU Huabing. Investigation on shot peening treatment of Mg-8Gd-3Y alloy and its characterization [D]. Shanghai:Shanghai Jiao Tong University,2021:36-71.(In Chinese)

[41] LIU C S,LIU D X,ZHANG X H,et al. Improving fatigue performance of Ti-6Al-4V alloy via ultrasonic surface rolling process[J]. Journal of Materials Science & Technology,2019,35(8):1555-1562.

[42] YAO S L,WANG G Y,YU H,et al. Influence of submerged microabrasive waterjet peening on surface integrity and fatigue performance of TA19 titanium alloy[J]. International Journal of Fatigue,2022,164:107076.

[43] WANG Z,LIAO Z R,YANG Y,et al. Modelling and experimental study of surface treatment in abrasive waterjet peening of nickel-based superalloy:inverse problem[J]. Materials & Design,2022,215:110471.

[44] CHAN K S,ENRIGHT M P,MOODY J P,et al. Residual stress profiles for mitigating fretting fatigue in gas turbine engine disks[J]. International Journal of Fatigue,2010,32(5):815-823.

[45] ZHANG H W,HEI Z K,LIU G,et al. Formation of nanostructured surface layer on AISI 304 stainless steel by means of surface mechanical attrition treatment[J]. Acta Materialia,2003,51(7):1871-1881.

[46] WANG K,TAO N R,LIU G,et al. Plastic strain-induced grain refinement at the nanometer scale in copper[J]. Acta Materialia,2006,54(19):5281-5291.

[47] LIU X C,ZHANG H W,LU K. Strain-induced ultrahard and ultrastable nanolaminated structure in nickel[J]. Science,2013,342(6156):337-340.

[48] SUN Y,HU W P,SHEN F,et al. Numerical simulations of the fatigue damage evolution at a fastener hole treated by cold expansion or with interference fit pin[J]. International Journal of Mechanical Sciences,2016,107:188-200.

[49] KLOTZ T,MIAO H Y,BIANCHETTI C,et al. Analytical fatigue life prediction of shot peened Inconel 718[J]. International Journal of Fatigue,2018,113:204-221.

[50] DUNNE F P E. Fatigue crack nucleation:mechanistic modelling across the length scales[J]. Current Opinion in Solid State and Materials Science,2014,18(4):170-179.

[51] SANGID M D. The physics of fatigue crack initiation[J]. International Journal of Fatigue,2013,57:58-72.

[52] SWEENEY C A,VORSTER W,LEEN S B,et al. The role of elastic anisotropy, length scale and crystallographic slip in fatigue crack nucleation[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids,2013,61(5):1224-1240.[53] SWEENEY C A,O’BRIEN B,DUNNE F P E,et al. Strain-gradient modelling of grain size effects on fatigue of CoCr alloy[J]. Acta Materialia,2014,78:341-353.

[54] HUANG H W,WANG Z B,LU J,et al. Fatigue behaviors of AISI 316L stainless steel with a gradient nanostructured surface layer[J]. Acta Materialia,2015,87:150-160.

[55] LONG J Z,PAN Q S,TAO N R,et al. Improved fatigue resistance of gradient nanograined Cu[J]. Acta Materialia,2019,166:56-66.

[56] ROLAND T,RETRAINT D,LU K,et al. Fatigue life improvement through surface nanostructuring of stainless steel by means of surface mechanical attrition treatment[J]. Scripta Materialia,2006,54(11):1949-1954.

[57] 南晴,肖俊峰,高斯峰,等。重型燃气轮机透平叶片热障涂层的高温氧化寿命预测 [J]. 机械工程材料,2023,47 (11):62-66. NAN Qing,XIAO Junfeng,GAO Sifeng,et al. High temperature oxidation life prediction of thermal barrier coating for heavy gas turbine blade [J]. Materials for Mechanical Engineering,2023,47 (11):62-66.(In Chinese)

[58] LIU H,LEI G H,HUANG H F. Review on synergistic damage effect of irradiation and corrosion on reactor structural alloys[J]. Nuclear Science and Techniques,2024,35(3):57.

[59] 陈操,韩雷,张钰,等。镍基合金涡轮叶片的服役损伤机理与性能衰减 [J]. 航空材料学报,2021,41 (4):96-108. CHEN Cao,HAN Lei,ZHANG Yu,et al. Service damage mechanism and performance attenuation of nickel-based alloy turbine blades [J]. Journal of Aeronautical Materials,2021,41 (4):96-108.(In Chinese)

[60] 陈学东,范志超,陈凌,等。三种疲劳蠕变交互作用寿命预测模型的比较及其应用 [J]. 机械工程学报,2007,43 (1):62-68. CHEN Xuedong,FAN Zhichao,CHEN Ling,et al. Comparison among three fatigue-creep interaction life prediction models and their applications [J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering,2007,43 (1):62-68.(In Chinese)

[61] 杜藏宝。火电厂主蒸汽管道的应力分析和寿命评估 [D]. 北京:华北电力大学,2016:20-56. DU Cangbao. Stress analysis and life assessment of thermal power plant main steam pipe [D]. Beijing:North China Electric Power University,2016:20-56.(In Chinese)

[62] 高宽,鲍文龙,丁阳俊。大型汽轮机组深度调峰时抽汽供热的经济性分析 [J]. 热能动力工程,2020,35 (9):16-21. GAO Kuan,BAO Wenlong,DING Yangjun. Economical analysis for a large-sized unit of steam extraction under deep regulating load [J]. Journal of Engineering for Thermal Energy and Power,2020,35 (9):16-21.(In Chinese)

[63] 徐洪,祁晶。超临界机组的合金管蒸汽侧氧化膜生长与剥落研究进展 [J]. 热能动力工程,2022,37 (2):1-7. XU Hong,QI Jing. Review on the oxide growth and exfoliation on alloy tube from supercritical power plant [J]. Journal of Engineering for Thermal Energy and Power,2022,37 (2):1-7.(In Chinese)

[64] ZHANG Y C,JIANG W C,TU S T,et al. Creep crack growth behavior analysis of the 9Cr-1Mo steel by a modified creep-damage model[J]. Materials Science and Engineering:A,2017,708:68-76.

[65] FRANÇOIS D,PINEAU A,ZAOUI A. Mechanical behaviour of materials[M]. Dordrecht:Springer Netherlands,1998:19-64.

[66] 张忠政,巩建鸣,姜勇,等。新旧 HP-Nb 炉管焊接后剩余寿命评价 [J]. 南京工业大学学报 (自然科学版),2005,27 (4):32-36. ZHANG Zhongzheng,GONG Jianming,JIANG Yong,et al. Residual life assessment on the reformer tube welded with serviced and new HP-Nb material [J]. Journal of Nanjing University of Technology,2005,27 (4):32-36.(In Chinese)

[67] WANG X W,ZHANG W,NI J Y,et al. Quantitative description between pre-fatigue damage and residual tensile properties of P92 steel[J]. Materials Science and Engineering:A,2019,744:415-425.

[68] MARIAPPAN K,SHANKAR V,SANDHYA R,et al. A comparative evaluation of the effect of low cycle fatigue and creep-fatigue interaction on surface morphology and tensile properties of 316L (N)stainless steel[J]. Metallurgical and Materials Transactions A,2016,47(4):1575-1586.

[69] ZHANG C T,WANG R H,SONG G B. Effects of pre-fatigue damage on mechanical properties of Q690 high-strength steel[J]. Construction and Building Materials,2020,252:118845.

[70] YE D Y. Effect of cyclic straining at elevated-temperature on static mechanical properties, microstructures and fracture behavior of nickel-based superalloy GH4145/SQ[J]. International Journal of Fatigue,2005,27(9):1102-1114.

[71] LIU H,ZHANG Y F. Image-driven structural steel damage condition assessment method using deep learning algorithm[J]. Measurement,2019,133:168-181.

[72] SONG Y X,YU T,CHEN H Y,et al. Understanding the relation between creep-fatigue fracture mechanisms and intergranular dislocation accommodation of a high chromium steel using nanoindentation characterization[J]. International Journal of Fatigue,2022,159:106796.

[73] LERCH B A,JAYARAMAN N,ANTOLOVICH S D. A study of fatigue damage mechanisms in Waspaloy from 25 to 800℃[J]. Materials Science and Engineering,1984,66(2):151-166.

[74] DUMOULIN S,BUSSO E P,O’DOWD N P,et al. A multiscale approach for coupled phenomena in FCC materials at high temperatures[J]. Philosophical Magazine,2003,83(31/32/33/34):3895-3916.

[75] ALEXANDRE F,PIQUES R,DEYBER S,et al. High temperature creep-fatigue crack initiation in 718-DA Ni based superalloy[C]//Fracture Mechanics Beyond 2000. 2000:1-8.

[76] ALSMADI Z Y,MURTY K L. High-temperature effects on creep-fatigue interaction of the alloy 709 austenitic stainless steel[J]. International Journal of Fatigue,2021,143:105987.

[77] DEWA R T,PARK J H,KIM S J,et al. High-temperature creep-fatigue behavior of alloy 617[J]. Metals,2018,8(2):103.

[78] CARROLL L J,CABET C,CARROLL M C,et al. The development of microstructural damage during high temperature creep-fatigue of a nickel alloy[J]. International Journal of Fatigue,2013,47:115-125.

[79] ZHAO Z Z,CHEN X. Effect of cyclic softening and stress relaxation on fatigue behavior of 2.25Cr1Mo0.25V steel under strain-controlled fatigue-creep interaction at 728 K[J]. International Journal of Fatigue,2020,140:105848.

[80] MUKHERJEE S,KUMAR KAR S,SIVAPRASAD S,et al. Creep-fatigue response, failure mode and deformation mechanism of HAYNES 282 Ni based superalloy:effect of dwell position and time[J]. International Journal of Fatigue,2022,159:106820.[81] PETRÁŠ R,POLÁK J. Damage mechanism in austenitic steel during high temperature cyclic loading with dwells[J]. International Journal of Fatigue,2018,113:335-344.

[82] PINEAU A,ANTOLOVICH S D. High temperature fatigue of nickel-base superalloys:a review with special emphasis on deformation modes and oxidation[J]. Engineering Failure Analysis,2009,16(8):2668-2697.

[83] ASTM International. Standard test method for creep-fatigue testing:ASTM E2714-13[S]. West Conshohocken:ASTM International,2013:1-15.

[84] 全国钢标准化技术委员会。金属材料 蠕变 - 疲劳试验方法:GB/T 38822—2020 [S]. 北京:中国标准出版社,2020:1-20. National Technical Committee for Steel Standardization. Metallic materials—creep-fatigue test method:GB/T 38822—2020 [S]. Beijing:Standards Press of China,2020:1-20.(In Chinese)

[85] PAFFUMI E,NILSSON K F,SZARAZ Z. Experimental and numerical assessment of thermal fatigue in 316 austenitic steel pipes[J]. Engineering Failure Analysis,2015,47:312-327.

[86] SONNTAG N,JÜRGENS M,SKROTZKI B,et al. Creep-fatigue of P92 in service-like tests with combined stress-and strain-controlled dwell times[J]. International Journal of Fatigue,2023,168:107381.

[87] DING B,REN W L,ZHONG Y B,et al. Comparison of the creep-fatigue cyclic life saturation effect for three different superalloys[J]. Materials Science and Engineering:A,2022,842:143086.

[88] WANG Q T,YU J T,LI B B,et al. Mechanisms of deformation, damage and life behavior of Inconel 617 alloy during creep-fatigue interaction at 700℃[J]. International Journal of Fatigue,2025,190:108635.

[89] COCKINGS H L,COCKINGS B J,PERKINS K M. On the effect of pre-strain and pre-fatigue on the monotonic behaviour of ultrahigh strength steels[J]. Heliyon,2020,6(7):e04440.

[90] FOURNIER B,SAUZAY M,CAËS C,et al. Creep-fatigue-oxidation interactions in a 9Cr-1Mo martensitic steel:part III:lifetime prediction[J]. International Journal of Fatigue,2008,30(10/11):1797-1812.

[91] NAGODE M,HACK M,FAJDIGA M. Low cycle thermomechanical fatigue:damage operator approach[J]. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures,2010,33(3):149-160.

[92] SWANSON G,BILL R. Life prediction and constitutive models for engine hot section anisotropic materials[C]//21st Joint Propulsion Conference. Reston:AIAA,1985:1421.

[93] TAKAHASHI Y. Study on creep-fatigue evaluation procedures for high-chromium steels:part I:test results and life prediction based on measured stress relaxation[J]. International Journal of Pressure Vessels and Piping,2008,85(6):406-422.

[94] SONG X,SHEN J,TENG X F,et al. Thermomechanical fatigue of round tube specimens manufactured by precision directional solidification casting method[J]. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures,2023,46(3):924-939.

[95] YANG W J,PANG J C,WANG L,et al. Thermo-mechanical fatigue life prediction based on the simulated component of cylinder head[J]. Engineering Failure Analysis,2022,135:106105.

[96] LI D H,SHANG D G,YIN X,et al. A novel fatigue-oxidation-creep life prediction method under non-proportional loading[J]. Engineering Failure Analysis,2022,131:105805.

[97] WANG R Z,ZHU X M,ZHANG X C,et al. A generalized strain energy density exhaustion model allowing for compressive hold effect[J]. International Journal of Fatigue,2017,104:61-71.

[98] BAUER T,PFLEGER N,BREIDENBACH N,et al. Material aspects of Solar Salt for sensible heat storage[J]. Applied Energy,2013,111:1114-1119.

[99] DE JONG J M,BROERS G H J. A reversible oxygen electrode in an equimolar KNO3-NaNO3 melt saturated with sodium peroxide—II. A voltammetric study[J]. Electrochimica Acta,1976,21(11):893-900.

[100] LI H,YANG X Y,YIN X Z,et al. Effect of chloride impurity on corrosion kinetics of stainless steels in molten solar salt for CSP application:experiments and modeling[J]. Oxidation of Metals,2021,95(3):311-332.

[101] DORCHEH A S,DURHAM R N,GALETZ M C. High temperature corrosion in molten solar salt:the role of chloride impurities[J]. Materials and Corrosion,2017,68(9):943-951.

[102] LI H,WANG X W,FENG X C,et al. On the corrosion cracking of austenitic stainless steel in molten solar salt:experiments and modeling[J]. Solar Energy Materials and Solar Cells,2022,248:111983.[103] JIANG R,SONG Y D,REED P A. Fatigue crack growth mechanisms in powder metallurgy Ni-based superalloys:a review[J]. International Journal of Fatigue,2020,141:105887.

[104] LI H Y,SUN J F,HARDY M C,et al. Effects of microstructure on high temperature dwell fatigue crack growth in a coarse grain PM nickel based superalloy[J]. Acta Materialia,2015,90:355-369.

[105] WU C H,JIANG R,ZHANG L C,et al. Oxidation accelerated dwell fatigue crack growth mechanisms of a coarse grained PM Ni-based superalloy at elevated temperatures[J]. Corrosion Science,2022,209:110702.

[106] CRUCHLEY S,LI H Y,EVANS H E,et al. The role of oxidation damage in fatigue crack initiation of an advanced Ni-based superalloy[J]. International Journal of Fatigue,2015,81:265-274.

[107] 江荣,吴常皓,万煜伟,等。涡轮盘合金氧化 - 疲劳裂纹扩展机理和寿命预测研究进展 [J]. 机械工程学报,2021,57 (16):122-131. JIANG Rong,WU Changhao,WAN Yuwei,et al. Progress on oxidation-fatigue crack propagation mechanisms and life prediction in turbine disc alloys [J]. Journal of Mechanical Engineering,2021,57 (16):122-131.(In Chinese)

[108] JIANG R,REED P A S. Critical Assessment 21:oxygen-assisted fatigue crack propagation in turbine disc superalloys[J]. Materials Science and Technology,2016,32(5):401-406.

[109] JIANG R,WANG Y C,ZHANG L C,et al. Fatigue crack propagation behavior of the grain size transition zone in a dual microstructure turbine disc[J]. International Journal of Fatigue,2023,172:107647.

[110] JIANG R,PROPRENTNER D,CALLISTI M,et al. Role of oxygen in enhanced fatigue cracking in a PM Ni-based superalloy:stress assisted grain boundary oxidation or dynamic embrittlement?[J]. Corrosion Science,2018,139:141-154.

[111] KASHINGA R J,ZHAO L G,SILBERSCHMIDT V V,et al. A diffusion-based approach for modelling crack tip behaviour under fatigue-oxidation conditions[J]. International Journal of Fracture,2018,213(2):157-170.

[112] KARABELA A,ZHAO L G,LIN B,et al. Oxygen diffusion and crack growth for a nickel-based superalloy under fatigue-oxidation conditions[J]. Materials Science and Engineering:A,2013,567:46-57.

[113] GAN L,WU H,ZHONG Z. Fatigue life prediction considering mean stress effect based on random forests and kernel extreme learning machine[J]. International Journal of Fatigue,2022,158:106761.

[114] KISHINO M,MATSUMOTO K,KOBAYASHI Y,et al. Fatigue life prediction of bending polymer films using random forest[J]. International Journal of Fatigue,2023,166:107230.

[115] GAO J J,WANG C J,XU Z L,et al. Gaussian process regression based remaining fatigue life prediction for metallic materials under two-step loading[J]. International Journal of Fatigue,2022,158:106730.

[116] ZHANG X C,GONG J G,XUAN F Z. A deep learning based life prediction method for components under creep, fatigue and creep-fatigue conditions[J]. International Journal of Fatigue,2021,148:106236.

[117] PENG J,YAMAMOTO Y,HAWK J A,et al. Coupling physics in machine learning to predict properties of high-temperatures alloys[J]. NPJ Computational Materials,2020,6:141.

[118] ZHANG X C,GONG J G,XUAN F Z. A physics-informed neural network for creep-fatigue life prediction of components at elevated temperatures[J]. Engineering Fracture Mechanics,2021,258:108130.

[119] WANG Y Q,WAGNER N,RONDINELLI J M. Symbolic regression in materials science[J]. MRS Communications,2019,9(3):793-805.

[120] REN J L,ZHANG L,ZHAO H B,et al. Determination of the fatigue equation for the cement-stabilized cold recycled mixtures with road construction waste materials based on data-driven[J]. International Journal of Fatigue,2022,158:106765.

[121] RAMASSO E,SAXENA A. Performance benchmarking and analysis of prognostic methods for CMAPSS datasets[J]. International Journal of Prognostics and Health Management,2014,5(2):1-15.

[122] LI N P,GEBRAEEL N,LEI Y G,et al. Remaining useful life prediction based on a multi-sensor data fusion model[J]. Reliability Engineering & System Safety,2021,208:107249.

[123] 任子强,司小胜,胡昌华,等。融合多传感器数据的发动机剩余寿命预测方法 [J]. 航空学报,2019,40 (12):223312. REN Ziqiang,SI Xiaosheng,HU Changhua,et al. Remaining useful life prediction method for engine combining multi-sensors data [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica,2019,40 (12):223312.(In Chinese)

[124] WANG J J,GAO R X,YUAN Z,et al. A joint particle filter and expectation maximization approach to machine condition prognosis[J]. Journal of Intelligent Manufacturing,2019,30(2):605-621.

[125] WANG M M,FENG S Z,INCECIK A,et al. Structural fatigue life prediction considering model uncertainties through a novel digital twin-driven approach[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,2022,391:114512.

[126] 付洋,曹宏瑞,郜伟强,等。数字孪生驱动的航空发动机涡轮盘剩余寿命预测 [J]. 机械工程学报,2021,57 (22):106-113. FU Yang,CAO Hongrui,GAO Weiqiang,et al. Digital twin driven remaining useful life prediction for aero-engine turbine discs [J]. Journal of Mechanical Engineering,2021,57 (22):106-113.(In Chinese)

[127] HE J J,SANDSTRÖM R. Creep rupture prediction using constrained neural networks with error estimates[J]. Materials at High Temperatures,2022,39(3):239-251.

[128] HE J J,SANDSTRÖM R,ZHANG J. Evaluating creep rupture life in austenitic and martensitic steels with soft-constrained machine learning[J]. Journal of Materials Research and Technology,2023,27:5165-5176.

[129] HE J J,SANDSTRÖM R,ZHANG J,et al. Application of soft constrained machine learning algorithms for creep rupture prediction of an austenitic heat resistant steel Sanicro 25[J]. Journal of Materials Research and Technology,2023,22:923-937.

[130] HE J J,SANDSTRÖM R,ZHANG J,et al. The role of strength distributions for premature creep failure[J]. Journal of Materials Research and Technology,2023,25:3444-3457.

[131] SANDSTRÖM R,HE J J. Error estimates in extrapolation of creep rupture data and its application to an austenitic stainless steel[J]. Materials at High Temperatures,2022,39(2):181-191.

[132] HE J J,SANDSTRÖM R,LÜ S R,et al. Predicting grain boundary sliding in metallic materials[J]. Acta Materialia,2025,286:120718.

[133] ZHOU K,SUN X Y,SHI S W,et al. Machine learning-based genetic feature identification and fatigue life prediction[J]. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures,2021,44(9):2524-2537.

[134] ZHOU T G,SUN X Y,CHEN X. A multiaxial low-cycle fatigue prediction method under irregular loading by ANN model with knowledge-based features[J]. International Journal of Fatigue,2023,176:107868.

[135] SUN X Y,ZHOU T G,SONG K,et al. An image recognition based multiaxial low-cycle fatigue life prediction method with CNN model[J]. International Journal of Fatigue,2023,167:107324.

[136] ZHOU T G,SUN X Y,YU Z,et al. A generalization ability-enhanced image recognition based multiaxial fatigue life prediction method for complex loading conditions[J]. Engineering Fracture Mechanics,2024,295:109802.

[137] ZHOU T G,SUN X Y,CHEN X. A physics-guided modelling method of artificial neural network for multiaxial fatigue life prediction under irregular loading[J]. Philosophical Transactions Series A,Mathematical, Physical,and Engineering Sciences,2023,381(2260):20220392.

[138] LIAO H Y,PAN J,SU X H,et al. A path-dependent adaptive physics-informed neural network for multiaxial fatigue life prediction[J]. International Journal of Fatigue,2025,193:108799.

[139] CAO W W,SUN X Y,LI Y J,et al. Multiaxial damage parameter evaluation by neural network-based symbolic regression[J]. Engineering Fracture Mechanics,2025,315:110809.

[140] SUN X Y,ZHOU K,SHI S W,et al. A new cyclical generative adversarial network based data augmentation method for multiaxial fatigue life prediction[J]. International Journal of Fatigue,2022,162:106996.

[141] YU W Q,SUN X Y,YU Z,et al. Controllable data augmentation and application of multiaxial fatigue experiments by fatigue conditional generative adversative network model[J/OL]. International Journal of Fatigue,2026,202:109216. https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2025.109216.

[142] GU H H,WANG R Z,TANG M J,et al. Creep-fatigue reliability assessment for high-temperature components fusing on-line monitoring data and physics-of-failure by engineering damage mechanics approach[J]. International Journal of Fatigue,2023,169:107481.

[143] 张显程,谷行行,刘宇,等。基于工程损伤理论的高温装备可靠性评估与运维管理 [J]. 机械工程学报,2024,60 (13):154-172. ZHANG Xiancheng,GU Hanghang,LIU Yu,et al. Engineering damage theory-based reliability assessment and management of high-temperature equipment [J]. Journal of Mechanical Engineering,2024,60 (13):154-172.(In Chinese)

[144] HOANG V N,PHAM T,HO D,et al. Robust multiscale design of incompressible multi-materials under loading uncertainties[J]. Engineering with Computers,2022,38(1):875-890.

[145] WANG R Z,GU H H,LIU Y,et al. Surrogate-modeling-assisted creep-fatigue reliability assessment in a low-pressure turbine disc considering multi-source uncertainty[J]. Reliability Engineering & System Safety,2023,240:109550.

[146] LI X Q,SONG L K,BAI G C. Recent advances in reliability analysis of aeroengine rotor system:a review[J]. International Journal of Structural Integrity,2022,13(1):1-29.

[147] WANG X X,YANG J,CHEN H F,et al. Physics-based probabilistic assessment of creep-fatigue failure for pressurized components[J]. International Journal of Mechanical Sciences,2023,250:108314.

[148] TANG Y Z,ZHANG X C,GU H H,et al. CFre:an ABAQUS plugin for creep-fatigue reliability assessment considering multiple uncertainty sources[J]. SoftwareX,2024,28:101958.

(注,原文标题:高温机械强度若干前沿探索与展望)

无相关信息

yongyiti.com

永益钛手机网